去年の秋旅行の時に、一緒に連れて帰ってきた煙りだし人形。

最近、ザイフェンに行ったら必ず立ち寄るクラウス・メルテン工房のものです。

工房に行ったのは、相方君の不注意で手首が折れてしまった、

ライフェンドレーン職人の修理を頼むことでした。

数日しか滞在しなかったので、滞在中に修理が出来るか心配だったのですが、

綺麗に直してもらえ壊れた部分なんて、わからないくらいになりました。

その後、工房の人形を見ていたら、誰か連れて帰りたくなり・・・・(笑)

ザイフェンと繋がりのある人形を探していた私に、

勧めてくださったのが、Glasträger(グラス運搬人)でした。

ザイフェンといえば、今は木工の村として有名ですが、

昔はチェコと並ぶくらい中世の頃には、

近郊の村に50の工房があったほどグラス職人が多くいた地域だそうです。

険しい山道を、近郊の大きな都市(FreibergやDresden)にこれらの商品を

運んでいたのが、この煙出し人形のモチーフになっている、

Glasträger (グラス運搬人)と呼ばれる人たちで、17世紀ごろには

グラスと一緒に、重さがあまりない

ザイフェンのろくろ細工も一緒に運ぶようになったんだとか。

(このお人形もちゃんと運んでいますよ~)

今は、ザイフェン近郊にはガラス工房がないので、このミニチュアグラスは

昔みたいな製法でラウシャで作っている工房に頼んでいるんだとか。

その後、木材をたくさん消費するガラス業より、

木工細工のほうが主な仕事になっていったそうです。

ザイフェン近郊にも、近くでとってきた木を削り、

ガラスを流し込む型を作っている職人さん、

たくさんのガラス工房があったそうですが、

1979年にエルツ地方の最後のガラス工房が閉鎖されたそうです。

この煙出し人形は、エルツ地方で当時有名だった、

ハイデルバッハーのガラス工房が設立された500年記念ということで

1988年に作ったのが最初だそうです。

こうやって、歴史に埋もれてしまっている工房や職業のことを

しっかり後世に伝えていこうとしていることを、

1つの人形を通して今回知ることが出来ました。

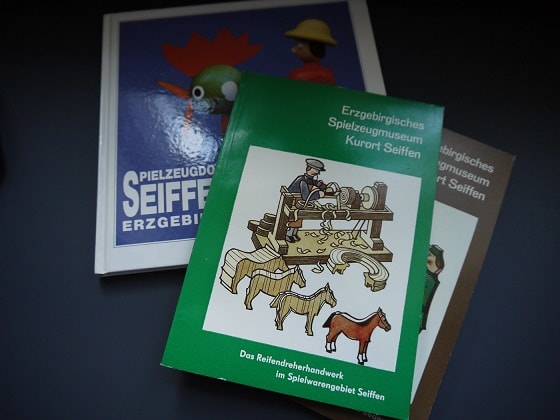

私も工房でおじさんに簡単な説明をしてもらっていたので、

もっと詳しく知りたくなり、何冊ものザイフェンに

関する本を読みなおしたりすることもできたし。

こういう日本語では調べられない分野のことをドイツの本で読めるようになった時に、

ドイツ語が出来るようになってよかったなって改めて思います。