2月27日(月)

奈良県移動二日目は三重県境の三峰山へ登った。三峰山の登山口は御杖村の青少年旅行村。昨年の台風12号の影響で施設は閉鎖されているが、駐車場は利用できる。三峰山へは幾つかの登山道があるが、今回は山ランポイントを稼ぐために新道峠からのルートを選んだ。

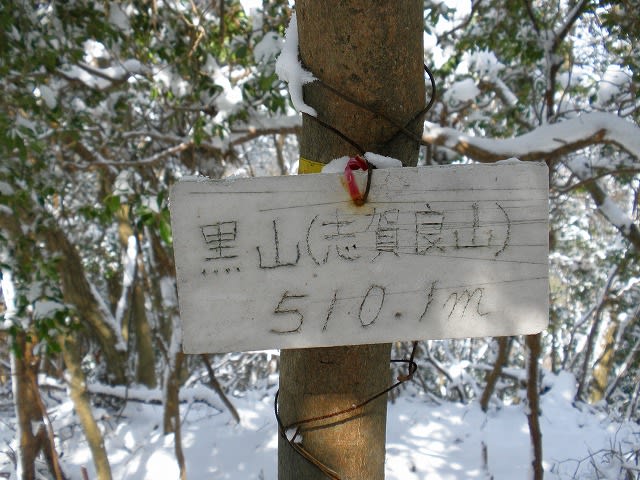

一座目は大台山(858m)。林道終点から登山道に入り直ぐに大台山への尾根筋をたどる。山ラン先輩局のリボンやプレートがあるだけの地味な山頂だった。430Mhzで堺市のJA3WPN局と交信する。

大台山山頂のリボン

登山道に戻り新道峠をめざす。登山道は最初から凍てついていたが、途中からいよいよ霧氷が見られるようになった。新道峠から先は霧氷の造形に感動の連続だ。積雪も多くなるが、登山道は踏み固められて軽アイゼンのみで問題なく歩ける。新道峠と三峰山の中間辺りのピークが登り尾峰(1156m)だ。山頂表示らしき看板が落ちていたが、古くて読むことができなかった。津市のJL3TPD局と交信した。

霧氷のトンネルを歩く

常緑樹もこのとおり

登り尾峰山頂

じっとしていると寒さが堪えるので三峰山へ向う。ここまでに出会った登山者は数人だったが、ここから三峰山までは多くの登山者とすれ違う。登り尾コースを登ってきた登山者のようだ。三峰山山頂(1235m)は北側の展望が開けている。430Mhzで空周波数を探すもトラック局が占領しており、寒さで長居できないのでそのうちの1局とレポート交換して山ランを終える。

三峰山山頂

山頂から北方面に眺望があるが今日はガスでいまいち

下山は登り尾コースを下る。途中から天気が良くなり、曽爾の山々がくっきりと見えた。

下山途中には天気が回復し曽爾の山々が見えた

三峰山を後にして、京都への帰り道に天理市の龍王山(586m)にも登ってきた。山頂一帯は城跡で遊歩道などが整備されており、山頂近くまで車で登ることができた。430MhzでCQを出すとJH3JFF局他から応答があり、今回の奈良県移動を終了した。

龍王山山頂

山頂から大阪府県境の山々を見る