2013年7月20日(土)

今回の長野移動3日目は美ヶ原へ。美ヶ原は20数年前に家族で訪れて以来だ。前に来た時はニッコウキスゲが多く咲いていた記憶があるが、今回は見ることが出来なかった。

袴越山(1753m)

松本市内から美ヶ原に向う美ヶ原スカイラインの途中にある。山頂北側の道路の路肩に車を停めて、散策路の標識から踏み跡を尾根筋まで進み山頂に向う。すぐに三角点のある山頂に到着。7Mhzで京都府南山城村移動のJE2HYF局と交信。

ここから取り付いた

袴越山山頂

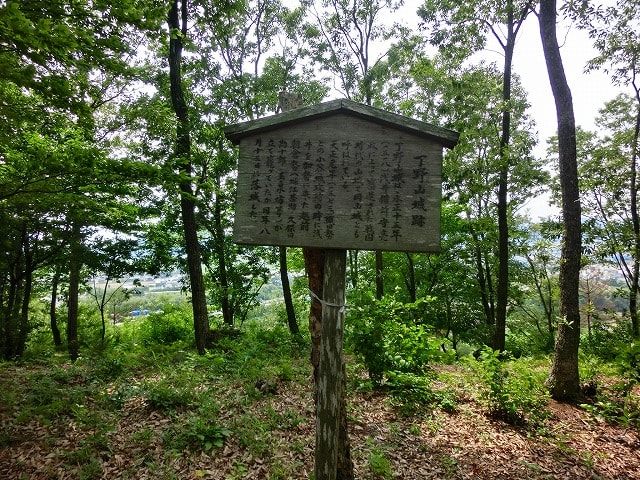

下山後車で少し進んだところにあった標識

武石峰(1973m)

袴越山と王ヶ頭の間にある。スカイラインから登山道の標識があるが路肩に駐車スペースはなく、少し手前に駐車スペースを探した。遊歩道を上がるとすぐに1等三角点のある武石峰山頂に着く。7Mhzで茨城県土浦市移動のJJ3EBU局と交信した。

武石峰登山口、山頂はすぐそこ

武石峰山頂

王ヶ鼻(2008m)

自然保護センター前の駐車場に車を停めて、いよいよ美ヶ原の核心部へ。王ヶ鼻の山頂にはアンテナが立っており、遊歩道を少し西に進むと展望の良い休憩地があった。430MhzでCQを出すと、昨日も交信したJF0WQV局が塩尻市の高ボッチ高原に移動しており交信いただく。

王ヶ鼻山頂

王ヶ鼻の展望地

王ヶ鼻から爺ヶ岳(左)、鹿島槍ヶ岳(中央)、五竜岳(右)

こちらは槍ヶ岳(右)と穂高(左)

王ヶ頭(2034m)

美ヶ原の標高最高点。アンテナが林立し、王ヶ頭ホテルが立っている。ホテルの裏に三角点と王ヶ頭の石碑がある。430Mhzで富士山八合目のJL1HDC局他と交信する。

王ヶ鼻から王ヶ頭に向う

ホテル裏の王ヶ頭山頂

茶臼山(2006m)

王ヶ頭から塩くれ場を経由して公衆トイレの先から放牧地へ入る。草を食む牛の横を通って茶臼山に登る。ここまで来るのは基本的に登山者だけのようだ。反対側の扉峠方向から登ってくる登山者も多いようだ。今回初めて50MhzのDPアンテナを出す。埼玉県秩父郡移動のJS1OHI局や長野県内移動の各局と交信できた。

塩くれ場から右の公衆便所方向へ

牧場の中を歩いて茶臼山へ

茶臼山山頂

乱舞するトンボがアンテナにも

来た道を戻り、鹿伏山(1977m)に登るべく美しの塔に向う。しかしその先の地形図にある道はロープで閉鎖されており立入禁止。鹿伏山は断念する。この後、牛伏山と物見石山に登る予定だが、大分疲れも出てきてどんどん東に向うと帰りが億劫だ。いったん車に戻り、車で向うことにした。

美しの塔

牛伏山(1990m)

自然保護センター前の駐車場からスカイラインを戻り、途中から美ヶ原美術館への道を通って美ヶ原の東にある山本小屋に向う。美ヶ原のこちら側に来るのは初めてだが、観光客はビーナスラインを通ってこちらから来る人が多いようで混雑している。山本小屋ふる里館の駐車場に車を停めて牛伏山へ。山頂は駐車場からすぐで、展望を求めて次々と観光客が登ってくる。岡谷市の鉢伏山から運用していたJJ0CCZ局と交信してここも終了。

登りかけにあった伏せた牛の像

ケルンの多い牛伏山山頂

物見石山(1985m)

今回予定の最後は物見石山。美ヶ原高原の東の端に位置する。ここまで来る観光客は少なく、道路路肩の駐車スペースに困ることはなかった。歩きやすい道をしばらく進むと、三角点のある山頂に到着した。先ほどまでの山と違って誰もいない静かな山頂でしばし休憩する。430Mhzで長野市のJH0SGE局と交信した。

物見石山への道、標識と踏み跡はしっかりしている

物見石山山頂

下山後はビーナスラインを経由して扉鉱泉へ。桧の湯で300円の温泉に入り(石鹸、シャンプーはなし)ゆっくりと帰京した。