2022年5月29日(日)

奈良県野迫川村にある六本松(1020m)。地図に名前はなく地理院地図で見るとP1020.3の三角点が表示されている。そんな何でもなさそうな山だが日本山名事典に掲載されているので山ランに有効なポイントだ。

地図を見ると登山ルートはいろいろ考えられるが、最も安直なのは西側の県道から実線で描かれた道を往復するルートか。これだと登山口と山頂の標高差はごくわずかだ。

登山口の県道まで行くと舗装された林道が見える。先が分からないのとウオーキングを兼ねてここから歩くことにする。車は林道取り付きに駐めた。林道は裏面状態がよく軽四駆ならどこまでも進めそうな感じだ。道の両側は樹木が生えていて展望は全くない。ただこの日は全国的に真夏日続出の暑い日で、展望はなくても涼しく歩くことが出来た。

県道の林道取り付きからスタート

林道からの眺望はこの程度

荒神社の所有林らしいが止山の看板があった

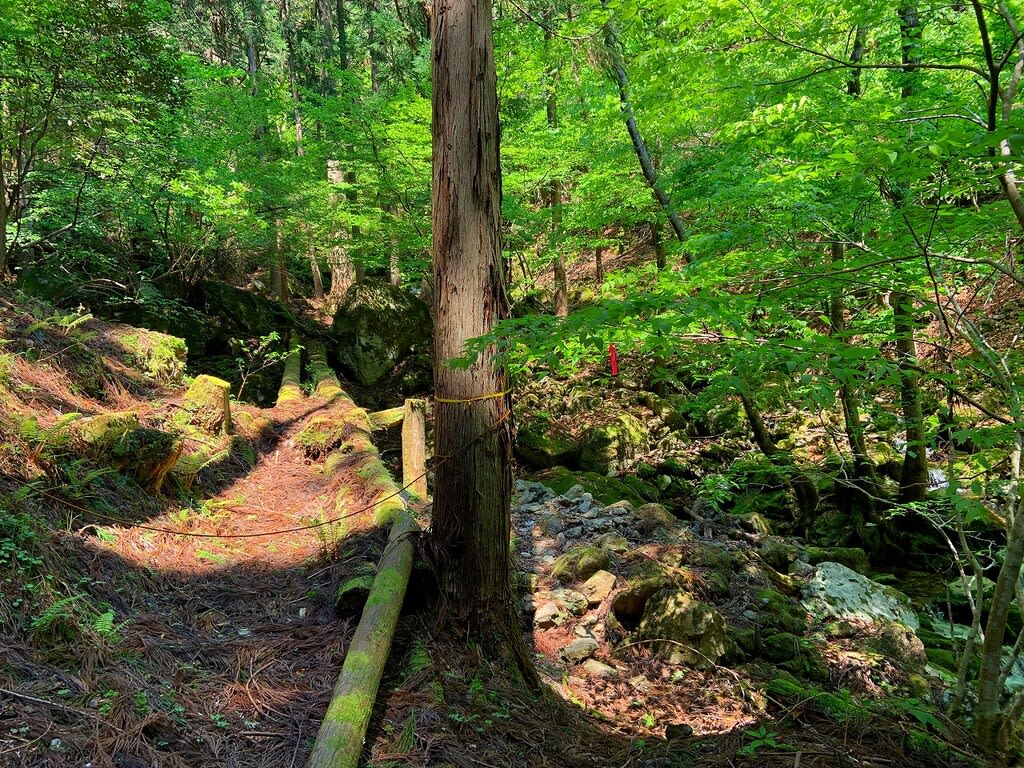

片道2kmほど林道を歩くと山頂の手前から山頂に向かう薄い踏み跡や目印のテープが見えた。標高にして20mほど登ると六本松の山頂だ。山頂には三角点や山名プレートがあり、名前の由来かどうかは分からないが6本以上の松の木が生えていた。430MHzで和泉葛城山移動のJR3NDO局と交信し山ランも達成することが出来た。

林道から少しだけ踏み跡を登る

山頂、三角点の周りに松の木はある

六本松山頂の山名プレート、結構賑やかだ

なおこのルートは眺望には恵まれないので、トップの写真は登山口近くの雲海展望地からのものを使った。

野迫川村の売りの一つが雲海