2018年5月20日(日)

東近江市の鈴鹿10座に指定されているイブネに登る。登山口としたのは東近江市の甲津畑。集落の手前から永源寺グリーンランドの案内を見て進みその先の林道登山口付近に車を停めた。午前7時で既に4台先客があった。多くの案内や登山届ポストのある岩ヶ谷林道起点から舗装された林道を登って行く。杉峠を越え根の平峠から三重県菰野町千種に通じる道は千種街道と言われ、信長や蓮如上人も越えた歴史の道で今は登山道として多くの登山者が歩いているようだ。

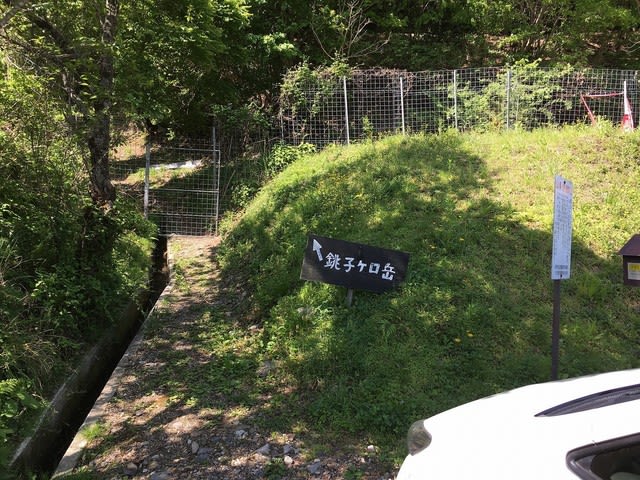

右の岩ヶ谷林道を登って行く

千種街道の説明

善住坊かくれ岩、古屋敷跡、蓮如上人御旧跡など歴史を偲ぶポイントを見ながら沢沿いの道を登って行く。ようやく着いた杉峠(1036m)からは伊勢湾が望め展望が広がっていた。杉峠からイブネに向けて緩やかに登って行く。広葉樹の低木の中を進むとシロヤシオが目立ってくる。初めて見る満開のシロヤシオに気分を良くしながら着いたのが杉峠ノ頭(1121m)。ここも山ランに有効となっている。430MhzでCQを出すと神戸市北区の帝釈山からJP3TZY局が応答してくれた。

この岩に善住坊が隠れて信長を狙ったという

桜地蔵尊、大正時代に鉱山の隆盛を願って祀られたのが起源とか

古屋敷跡は大峠への分岐

シデの並木の中を行く

杉峠、立ち枯れした杉の横に新しい木が

峠からイブネ方向へ

満開のシロヤシオ

杉峠ノ頭

タイジョウとの分岐を右に折れて佐目峠に下りイブネへ登り返す。イブネ(1160m)山頂はシロヤシオなどの樹木もまばらで、アセビらしい灌木が点在している。南側の雨乞岳から東へ鎌ヶ岳、御在所岳と伊勢湾、北には御池岳、西に琵琶湖とまさに360度の展望が広がっている。豊田市移動のJF8LPB局や津市のJL2TPD局と交信することが出来た。

タイジョウとの分岐を右へ

佐目峠から東雨乞岳

シロヤシオに圧倒される

イブネに着いた

鎌ヶ岳と御在所岳

雨乞岳と東雨乞岳

御池岳方向

琵琶湖方向

イブネ北端からクラシ

イブネ北端まで進みクラシへ。クラシ(1145m)山頂は苔が一面を覆っている。クラシ先端にはシャクナゲの群落があり、盛りをやや過ぎた花が迎えてくれた。岡崎市移動のJP2MYG局他と交信し山頂に戻った。クラシ山頂や鈴鹿のすばらしい景色に癒やされながらランチを食べる。下山は来た道を戻った。下山した時には15台程の車が停まっていた。途中も多くの登山者と出会い、イブネは人気の山だった。

クラシへの道

苔が一面を覆うクラシ

クラシから雨乞岳

クラシ山頂

クラシ先端はシャクナゲが満開