2021年11月28日(日)

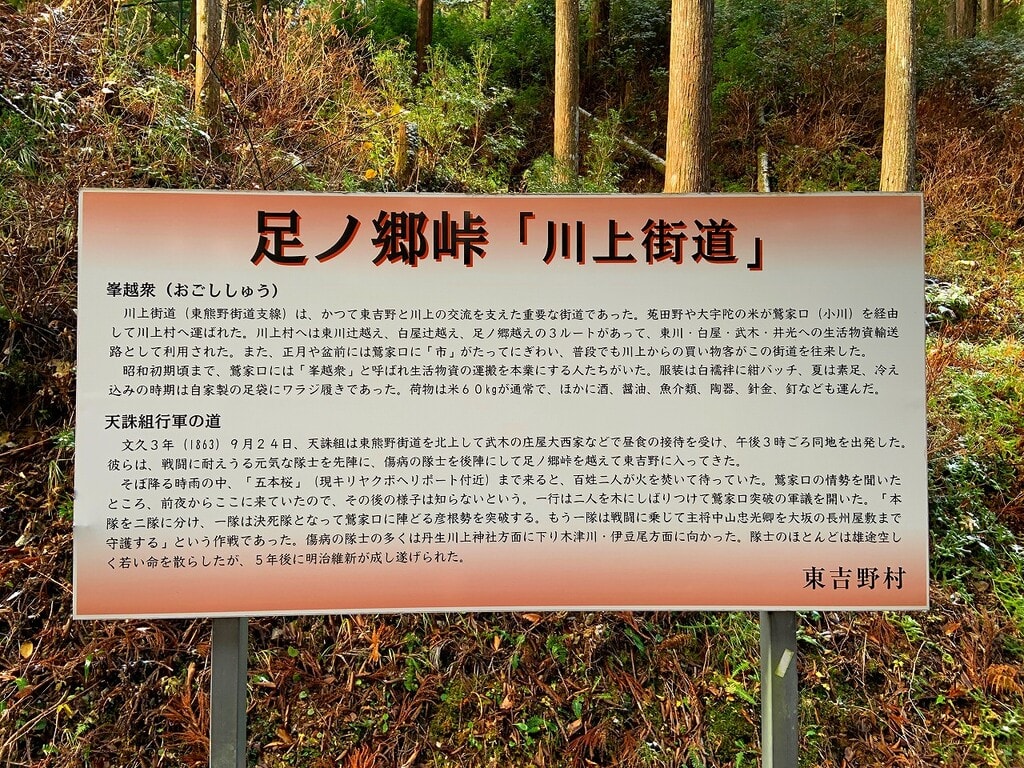

今週の山は奈良県川上村の白屋岳(1177m)と焼山(1080m)。1千m超の山だが登山口の標高が970mになるので楽に登ろうと考えて選んだ。東吉野村の丹生川上神社辺りは綺麗な紅葉があり、車窓からでも十分に楽しめた。登山口の足ノ郷越まで舗装された林道を行く。足ノ郷峠は幕末に天誅組が行軍しその後も東吉野と川上を結ぶ重要な街道だったようだ。

足ノ郷越の地蔵堂付近に車をとめてゲートから登山道へ入る。昨日はとて寒い一日だったが、峠付近にもうっすらと雪が残っていた。今シーズン見る初めての雪に気分も高まってくる。白屋岳への登山道は8~9割方が林道歩きとなる。白屋岳につながる鞍部が見えた辺りで林道横に小さな標識が見えた。ここから谷筋の踏み跡を登り尾根に着くと山頂への標識があった。

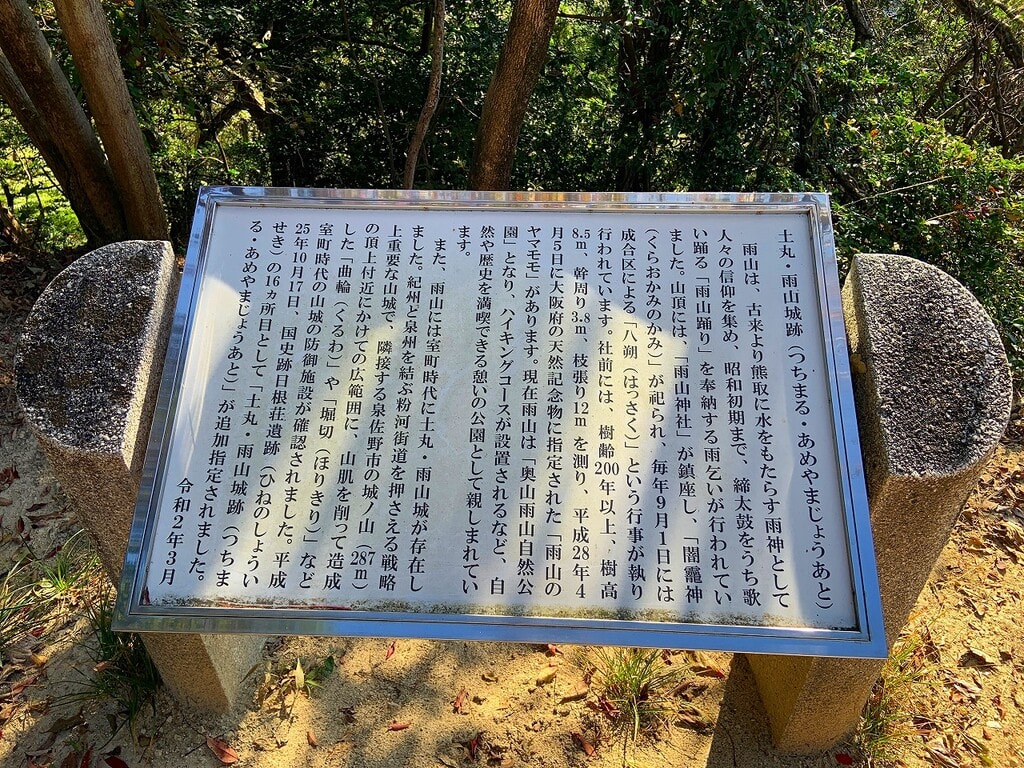

足ノ郷越の歴史を見る

峠の地蔵堂は手入れされていた

右の横たわったフェンスから入る

地道の林道を歩く

林道脇に標識があった

尾根筋に乗ると立派な標識

山頂までもう少し

白屋岳山頂には三角点があり南側の眺望が開けていた。吉野川のダム湖と国道を走る車も見える。アマチュア無線はまずはいつもの430MHz・FMを聞いてみる。日曜とあって多くの移動局が入感している。試しにCQを出すと、麓を車で移動中のJF3CJH局ほか鈴鹿の御在所山や天川村移動の局などと次々交信することが出来た。

白屋岳山頂

山頂から南に大峰山脈の眺望

撤収して次に向かおうとしていると反対側から登ってきた登山者と出会う。挨拶をして次の焼山に向かう。焼山へのルートは最初の内ははっきりしないので歩きやすいところを適当に下る。西側に崩落地が現れた辺りからは尾根筋のはっきりした道で、踏み跡も確認できた。

白屋岳からの下り、どこでも歩けそうなところ

崩落地に出た

崩落地から大滝ダム湖とその先は大淀町あたりか

焼山山頂は何枚かのプレートがかかっていたが展望はなかった。無線は同じバンド・モードで神戸市移動のJQ3CSF局他と交信することが出来た。これで予定の二座を終える。計画では同じルートをピストンで戻るつもりだったが、白屋岳から焼山間が結構なアップダウンがあったので北西に延びる尾根を下ることにした。尾根尻からは地図にある林道を延々と歩き駐車場所まで戻った。

焼山山頂

焼山の下りに歩いた尾根筋

ここに下りた

林道におかれた丸太を借りて昼食

この辺りは林道が崩壊している

これはヘリポートか

その先からの眺望