2023年6月25日(日)

ここのところ体調がイマイチで19日には仕事を休んで発熱外来にも行ったが、コロナ感染としても既に発症から5日を経過しているので検査しても意味がないとのこと。翌日から出勤はしたが咳はなかなか治まらない。土曜も一日家でゴロゴロしていたが日曜は近場の山に行ってみることにした。

向かったのは高島市の蛇谷ヶ峰(902m)。前回の登頂は2012年9月でこの時に山ランは終えている。今回は自宅をゆっくり出ても行けるのとSOTA対象なので再登山することにした。

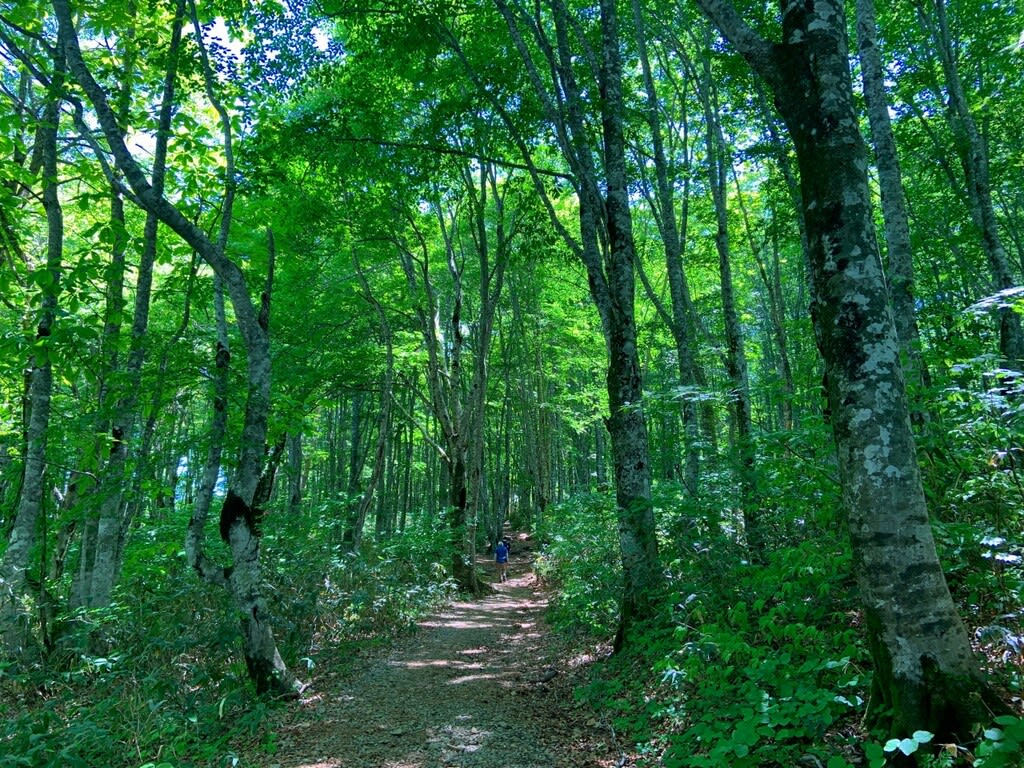

登山口は前回と同じく朽木スキー場。駐車場には車が2台駐まっていた。前回の記憶もたどりながらスキー場の縁を登って行く。登山道はアップダウンもなく傾斜もあまりきつくない。木陰になった道をゆっくりと登る。山頂近くまで登ると日陰を作っていた樹木も疎らとなり代わりに展望が広がってくる。

スキー場の登山届ポスト

登山道は歩きやすい

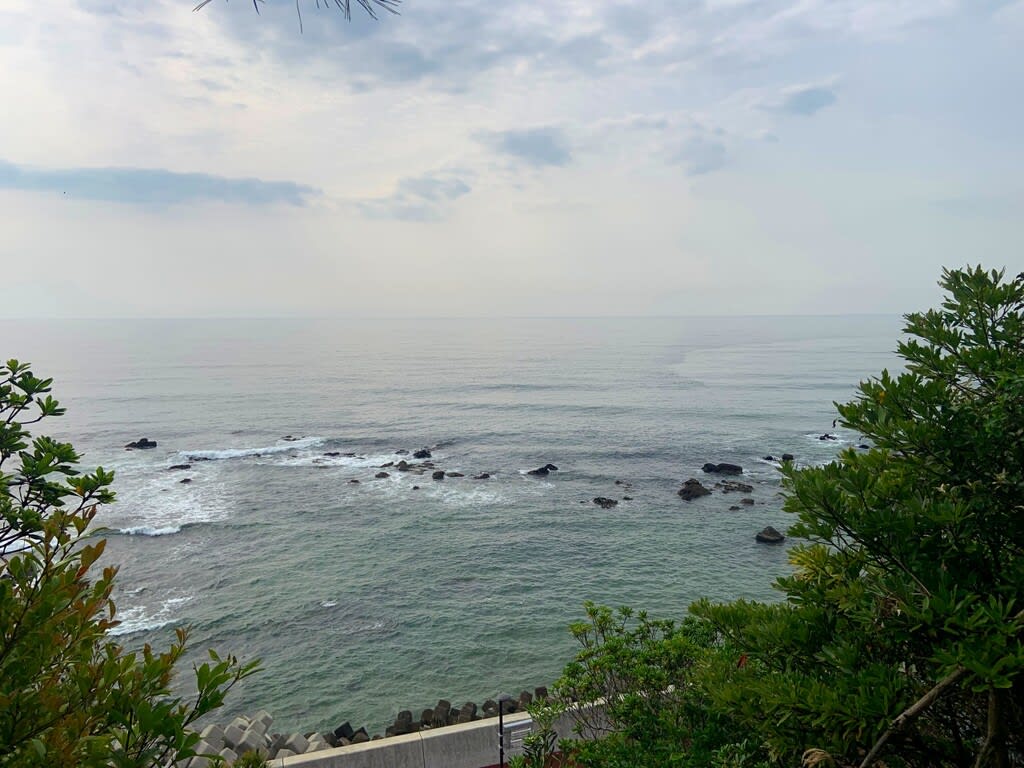

時々琵琶湖が見える

要所には標識も整備されている

蛇谷ヶ峰の山頂は360度の展望が広がっていて、特に琵琶湖湖北の眺望が素晴らしい。登山中に出会う登山者は少なかったが山頂は賑わい、次々と登山者がやってくる。小さな木陰を探して腰を下ろし430MHz・FMでCQを出す。白山御前峰や愛知県最高峰の茶臼岳、岐阜県大滝村移動を初め、地元滋賀県や福井県、三重県移動の各局と交信することが出来た。山頂で無線運用をしていると、昔アマチュア無線をやっていたという登山者からもお声がけ頂いた。聞けば今でもコールサインがありJARL会員とのこと。運用中であまり話が出来なかったがぜひ山ランやSOTAにも参加してほしいものだ。下山は同じルートを下った。

登頂時琵琶湖にはガスがかかっていた

蛇谷ヶ峰山頂

ガスが切れてきた。中央に竹生島、その右に伊吹山

ヤマボウシかな、結構咲いていた