2024年3月30日(土)

京都市北区の最高峰になる桟敷ヶ岳(896m)にアマチュア無線のSOTA運用で出かけた。この山は昨年も登ったが、自宅からのアプローチもよく登山口からも1時間ほどで山頂に立つことが出来る。ヤマランを初めて14年くらいになるが、新しいピークを求めて登山を計画するとどうしても遠方になる。このため、近場の再登山でも楽しめるSOTAは、私にとって無線と登山のアクティビティを保つ格好のプログラムになりつつある。

山頂からアマチュア無線を運用するとき、都市部に近ければ安直に144Mhzや430Mhzなどが中心になるが、山奥になるとVHFやUHFでは交信相手がいないことも多くHF帯を運用することが多い。いつもは水平型のDPアンテナを使っているが、場所を取らない垂直型のアンテナも良いかなと思っていた。理論はまったく分からないので、先輩方のブログを参考に短縮型のVCHアンテナをとりあえず作ってみた。今回は広い桟敷ヶ岳の山頂で、アンテナの調整も行おうと考えての登山だ。

昨年登った雲ヶ畑の祖父谷から関電の巡視路を登り始める。1時間ほどで山頂に到着。広い山頂の端の方で新しく作ったアンテナを展開する。参考にしたアンテナの寸法どおりに作ったつもりだが、共振点は7Mhz帯より遙かに高くなっている。コイルの短絡で何とか7Mhz帯に共振したが、それでもSWRは1.7位までしか落ちない。ラジアル線の取り回しもいろいろやってみたが大きな変化はないようだ。

祖父谷林道沿いの登山口

途中の鉄塔から山頂南のピーク

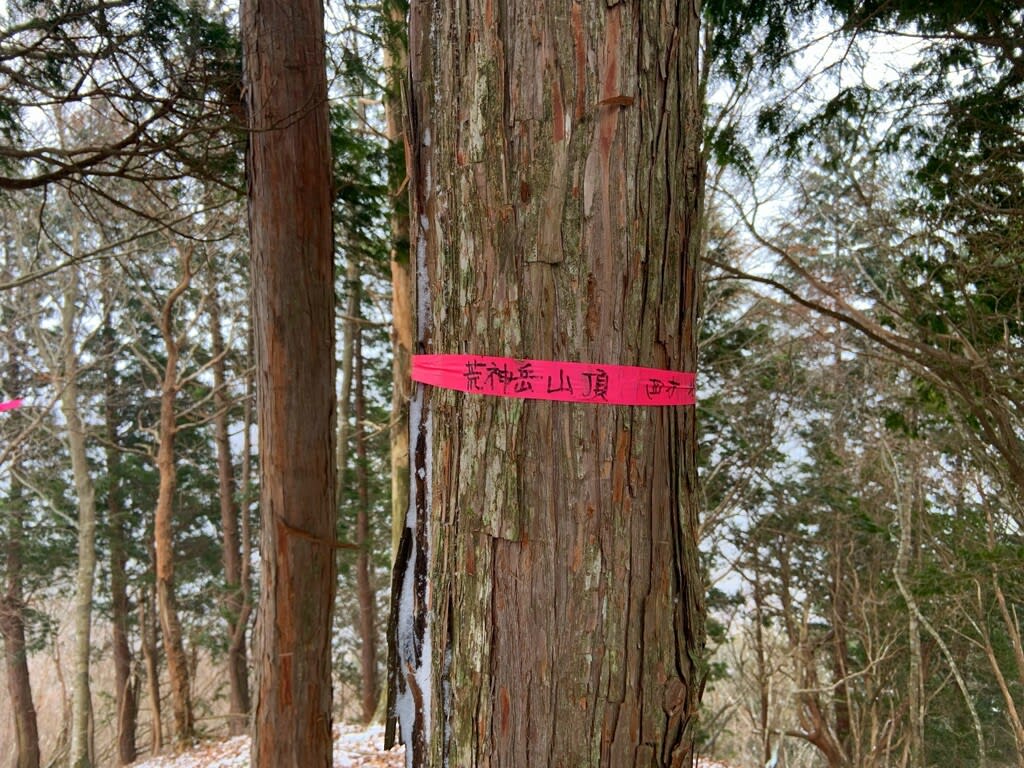

桟敷ヶ岳に到着、今日出会った登山者は2人

山頂から南側の眺望

VCHアンテナを展開

コイルのタップ位置を変えていろいろ試す

測定器は古いものしかない、写真に撮ると周波数がうまく撮れない

ここでアンテナ調整はいったん横に置き、いつものDPアンテナを張って7Mhz・CWで6局と交信、SOTAのポイントに必要な4局はクリアできた。DPアンテナを撤収して再度VCHアンテナをいじくる。すると滋賀県甲賀市の山からSOTA運用している局が比較的強く入感しているのを見付けた。試しにVCHアンテナで初めて電波を出してみると、2回目にコールバックがあった。レポートは双方577でまずまず。その後10Mhzも試してみたがこちらはSWRは1近くまで落ちるものの交信には至らなかった。山頂で2時間以上過ごし疲れてきたので今日はここまでとし、ナベクロ峠から祖父谷を経由して下山した。

ナベクロ峠先の鉄塔

鉄塔から愛宕山方向

祖父谷へ下る道中の眺望