2013年10月27日(日)

10月最後の日曜日は、台風27号が過ぎ去りようやくこの季節らしい気候となった。阪急芦屋川駅で下車。有馬方面行きのバスに乗り奥池で下車。一つ手前の東お多福山登山口で多くの乗客が下車し、奥池で下りたのは一人だった。住宅街の中を通り奥池へ。南側の周回路を歩き別荘地の中を緩やかに登って行くとごろごろ岳(565m)山頂に着いた。山頂の西側は完全に開発され尽くしている。そのために、箱庭のように整備された山頂であった。430Mhzで西宮市移動のJN3KWD局と交信する。

住宅街の中を通って奥池へ

奥池の周回路

左は自動車道、右の道の先にごろごろ岳山頂

三角点以外は新しく人手の入ったごろごろ岳山頂

ごろごろ岳から先は、しばらく別荘地との境界であるフェンス沿いの道となる。次のカベノ城は標高が483mなので、80m程下ることになる。分岐には標識があり、その先も整備された道を下る。途中に甲山方面の展望地があったが、カベノ城山頂も展望は優れていた。他に誰もいない静かな山頂で、金剛山移動のJS3LOW局と交信する。

ごろごろ岳から先はしばらくフェンス沿いの道となる

カベノ城分岐の標識

カベノ城山頂にあった山名プレート

カベノ城山頂から甲山方面の展望

分岐まで戻り観音山へ向う。この辺りから多くの登山者と出会うようになる。観音山山頂(526m)は登山道から少し外れたところにあり、山頂には赤いテープだけがあった。ここには誰も来ない。茨木市移動のJP3LGC局他と交信し、一般的な山頂に向かう。ピークから100m位い離れたこちらの山頂は、ちょうど昼食時と重なって多くの登山者で賑わっていた。写真を撮ってすぐに下山にかかる。

観音山山頂

こちらは登山者がたむろする観音山、弁当ガラなどが散見され猫もいた

観音山から先に進み、鷲林寺への下山路を下る。途中標識があり「パノラマコース」を選んだつもりが谷沿いの道を下ることになる。結局、鷲林寺境内を通らずに来てしまった様だ。そのまま東に車道を歩き、甲山に向う。周辺には田んぼや畑が点在し、結構のどかな感じだ。甲山山頂へは何本も道があるようだが、西側からの道を上がる。甲山山頂(309m)はだだっ広い平地で、沢山の人がくつろいでいる。東隣の森林公園からCQを出していたJF3JSZ局他と交信できた。

森林公園から甲山

甲山三角点

甲山山頂の風景

下山は神呪寺方向への道を下る。この道は参拝客だろうか多くの家族連れとすれ違う。境内を通って阪急甲陽園駅まで歩き、本日の四座を無事終了できた。

神呪寺本堂

石段下から神呪寺と甲山

おおよそのコースタイム

奥池バス停(30分)ごろごろ岳(30分)カベノ城(30分)観音山(20分)舗装路(25分)甲山登山口(10分)甲山(10分)神呪寺

2013年10月20日(日)

この土日は地域の秋祭りがあり、世話役が当たっているので山行きすることも出来ない。お祭りは生憎の雨模様で、土曜の宵宮に夜店は出たものの、日曜に予定されていた御神輿の巡行などは中止となった。

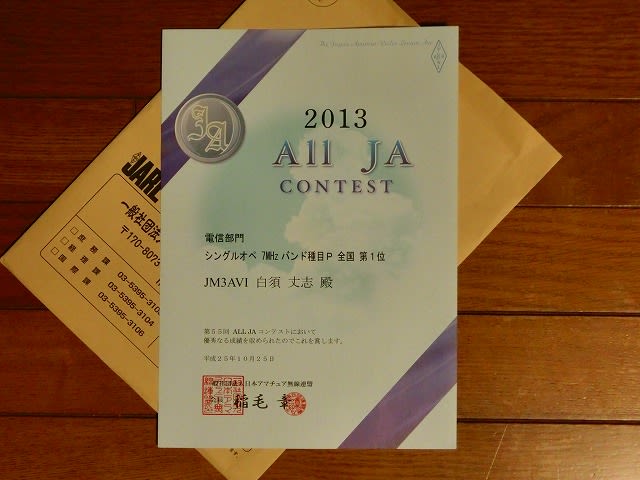

何かコンテストでもやっていないかとネットで探すと、JARTSのRTTYコンテストがあるようだ。現在自宅にあがっているHFのアンテナは、7、21、28Mhzだけなので、空いた時間で21Mhzを覗いてみる。今日はコンディションが良いようで、結構にぎやかにピロピロとRTTYが入感している。急いでPCと無線機をつなぎ、次々と呼んで回る。

コンテストは明朝まで時間があるが、当局の結果は21Mhzで67、28Mhzで11の計78QSOを行うことが出来た。交信できたエンティティも25となり、プアなアンテナと100Wの出力でも、久しぶりのDXを楽しむことが出来た。

交信したエンティティ

2013年10月14日(月)

体育の日で休日の14日は、日本百名山の一つ筑波山に登った。筑波山は百名山の中でも標高が一番低く877mしかない。今回筑波山を選んだのは、登山道具を持たない旅行のため安直にピークに立てると踏んだためである。

秋葉原からつくばエクスプレスに乗車する。利用したチケットは「筑波山きっぷ」。つくばエクスプレスと登山口へのシャトルバス、ケーブルカーとロープウエイがセットになったチケットで、秋葉原出発なら4,300円とお買い得になっている。

筑波山キップ、つくば以外の乗車駅で購入する

初めて乗るTX、秋葉原とつくばを50分前後でつなぐ

休日で絶好の行楽日和とあって、シャトルバスは臨時便が出るほどの人出であった。筑波山神社口で下車し、筑波山神社境内を通ってケーブルカー乗り場まで行く。神社境内では、名物のガマの油売りが実演されていた。

筑波山神社の山門

ガマの油売り、山上でもやっていた

ケーブルカーで標高800mまで登る

ケーブルカーに乗ること8分で山頂駅に到着。土産物屋の建つ御幸ヶ原も観光客で賑わっている。まずは男体山(871m)に登る。標高差は70m程であるが、天気がよく少し汗をかく。横須賀市の山に移動しているJJ1BBM局と交信して下山する。

御幸ヶ原から男体山

男体山山頂

男体山からつくば市方面の展望

御幸ヶ原まで戻り筑波山山頂の女体山に向う。本格的な登山者より、小さな子どもからお年寄りまで、観光客のほうが何倍も多い感じだ。女体山山頂には一等三角点もあるが、山頂は人でごった返しており、写真を撮ることもままならない。何とか写真を撮り、少し離れたところで無線機を取り出す。本日最後の予定で時間的には余裕があるのでCQを出す。松戸市のJF1GOV局を始め、埼玉県や千葉県の各局と交信できた。

女体山山頂の神社

筑波山山頂の石柱

三角点の写真を撮るのも一苦労

下山は女体山山頂下からロープウエイを使う。ロープウエイは7分間隔でピストン運行をしており、待つことなく乗車できた。約6分でつつじヶ丘駅に到着。シャトルバスに乗り、帰路についた。その頃つつじヶ丘に向う車道は多くの車で渋滞していた。バスも渋滞に巻き込まれ、時間通りの運行は出来ないようだった。

ロープウエイ女体山駅からの展望

待つことなくロープウエイに乗車

ロープウエイから女体山、山頂に立つ人が見える

2013年10月13日(日)

所用で久しぶりに東京へ来たついでに、中心部の低山を駆け回った。ちょうど全市全郡コンテストと重なり、交信相手に困ることもなくヤマランポイントを稼ぐことが出来た。

飛鳥山(25m)「東京西部」

東京都北区の飛鳥山公園の中にある。JR王寺駅からすぐで、山頂は公園の北端辺りであった。山頂を示す小さなケルンのようなものがあった。千葉県松戸市の記念局8J1MTD局と交信。

王寺駅から公園に入るところにあった案内板

山頂のモニュメント

浅間山(80m)「吉祥寺」

東京都府中市の浅間山公園内にある。JRで武蔵小金井まで行き、駅前の京王バスに「浅間町」の表示があったので飛び乗る。しかしバスは公園から少し離れたところに停車。結局公園まで歩く。山腹一帯はキスゲの群落があるらしいが、季節はずれでわからない。山頂には神社があり、感じの良い広葉樹の森となっていた。埼玉県入間郡移動のJH8HAV局と交信。

公園周辺の商店街の提灯

公園入口の表示

山頂の三角点

箱根山(45m)「東京西部」

新宿区の戸山公園内にある。浅間山から京王の多磨霊園駅まで歩き、新宿で都営大江戸線に乗り換えて若松河田で下車。少し歩いて公園に着く。山頂には三角点があり写真を撮ったが、後で間違って消してしまった。無線は、コンテストで度々交信している調布市のJA1ZGP局と交信した。

公園近くには箱根山通りの表示が

箱根山山頂

登頂証明書を発行するとの案内があった

上野山(27m)「東京首部」

台東区の上野公園内にある。若松河田駅から再び都営大江戸線に乗り、上野御徒町駅で下りて地下道を歩く。上野公園は多くの観光客で賑わっていた。上野山はすり鉢山ともいい、山頂に登る道にはその表示があった。山頂は石のベンチに寝転ぶ人などがいて、公園の賑やかさとはちょっと違った雰囲気であった。神奈川県秦野市移動の7K3DIW局と交信。この後日比谷周辺で、東京に来た主目的に参加する。

上野山登山道にはSURIBACHIYAMAの表示が

実は始めて見た西郷さんの像

愛宕山(26m)「東京南部」

港区の愛宕神社内にある。隣にはNHKの放送博物館があった。急いでいたので寄らずに来たが、ラジオ放送のスタートであるJOAKはここから送信されたらしい。アマチュア無線家としては、見てくるべきだったと思う。神社は信心深い参詣者で賑わっていた。ここにはちょっと変わった三角点(?)があった。埼玉県三郷市移動のJH0BHH局と交信。

愛宕神社の参道

境内で見つけた三角点

待乳山(10m)「東京首部」

明るいうちに行けそうだったので、虎ノ門から東京メトロ銀座線に乗り、浅草へ行く。墨田公園界隈は浅草やスカイツリー見物の観光客が多かった。待乳山には聖天さんがあり、ここも参拝の人が多かった。三角点があるはずと本堂を二周ほどして探すが発見できず。少し離れたところから渋谷区のJA1WNZ局他と交信した。

聖天さん入口を案内する看板

線香たなびく境内

墨田公園からスカイツリー

2013年10月6日(土)

鈴鹿南部の油日岳から滋賀と三重の県境尾根を通り、三国岳からは伊賀市と亀山市の境界を歩く周回ルートは、途中に山ランの有効ポイントが7座もあるコースとなる。登山口に選んだのは県境の余野公園から奥に入った奥余野森林公園。駐車場やトイレがあり、東海自然歩道が通っている。

ところが、駐車場まで来てみると、ぞろぞろ(ゾロ)峠へと伸びる歩道は入口で通行止め。先日の台風18号の影響で、谷沿いの道が大きくえぐれているのが見える。

東海自然歩道は通行止め

油日岳へは駐車場の先の舗装林道を終点まで詰めるのだが、こちらには特に表示は見当たらないので登山の準備をして歩き始める。しかし、この道も少し進んだところで通行止めのロープがある。谷沿いは台風の爪跡がいたるところに残っている。どうしたものかと考えたが、せっかくここまでやってきたので、無理をせずいけるところまで行ってみようとロープを跨ぐ。林道終点の東屋付近も、流れ出た砂が堆積しているが歩くのに支障はないようだ。

林道終点の土砂

この先の登山道は、1ヶ所だけえぐれているところがあったが、他には特に被害も無いようで先を進む。

登山道の被害状況、谷に下りれば問題なし

季節はずれの蒸し暑さに大汗をかきながら、そこそこの急登を登ってようやく油日岳(693m)に到着した。山頂横には油日神社の奥宮である岳大明神が祀られている。430Mhzで東近江市の太郎坊山に登っている山ランメンバーのJO3ALU局と交信する。

油日岳の岳大明神

ここから那須ヶ原山、さらには鈴鹿峠の先まで県境を通る縦走ルートとなっているが、今日は三国岳までその道を使う予定だ。次のピークは加茂岳(700m)。この辺りはピークごとに標識が設置され、途中にも道標がしっかりしている。加茂岳では、豊中市移動のJM3WSX局と交信。

加茂岳山頂は展望なし

次は忍者岳(720m)。今回のルートでは最も標高が高い。しかし、加茂岳からも僅かな距離で難なく到着。430MhzのCQに、ふもと甲賀市内の旧東海道を歩いて移動中のJA1XPM局他からお声がかかる。

忍者岳山頂の標識、よく見れば間違えないのだが

次の三国岳へは少し手前の分岐まで戻って、尾根筋を東に進むことになる。しかし、三国岳は忍者岳の先と思い込んでいたために、しっかりと方向を確認しないまま南西方向の尾根道を進んでしまった。150mも進んだ頃、GPSの距離が三国岳から遠くなっているので間違いに気がつく。忍者岳まで戻り、三国岳への正しい道を進む。望油峠まで50m程下り、三国岳へ急な道を登り返す。

望油峠

望油峠から三国岳への登り、今回コース一番の急斜面?

三国岳(690m)は、滋賀県甲賀市と三重県伊賀市、亀山市の境界である。地形図読みの標高は690mだが、現地の標識は715mとなっていた。430MhzでCQを出すと、南アルプスの仙丈ケ岳からJP3BZY局が応答してくれた。

三国岳山頂

ここからルートを南に取り、伊賀、亀山両市の境界を歩く。三国岳から不鳥越峠まで50m程一気に下り、倉部山への登りにかかる。この辺りは展望の開けた道だった。倉部山(690m)で昼食をとる。430Mhzで津市のJL2TPD局、山ランメンバー各局他と交信できた。

三国岳から不鳥越峠に下る

倉部山山頂

倉部山での山ランを終えさらに南に進む。下ったところはぞろぞろ峠(590m)で東海自然歩道が通る。北打山(680m)は山頂手前から伊賀市側の樹木が刈り払われていて、一気に明るくなる。展望も良くゆっくりしたくなるような気持ちの良い山頂だった。愛知県日進市のJQ2QCK局と交信しここも終了。

北打山

北打山山頂から鉄塔の建つ旗山

北打山から少し南に下ると、小平山と旗山の分岐。小平山は現時点では山ラン有効ではないようだが、地形図で見るとしっかりとしたピークであり、道標もあるので寄ってみる。小平山山頂(717m)には、それまでのピークと同じように立派な標識が設置されていた。今日始めて144Mhzを聞く。コンテスト関係で結構にぎやかだ。南丹市のJP3NRE局と交信し本日最後の旗山に向う。

小平山への道、古い木製階段もある

小平山山頂

旗山へは小平山からいったん分岐まで戻る。緩やかな尾根道を西に進み鉄塔の建つ手前が旗山(650m)の山頂となる。地形図にはないが三角点があった。ここでも144Mhzで伊勢市のJI2CLN局他と交信した。あとは下るだけだ。3エリアで見かけるのとは標識が違う関電(?)の巡視路を使い、東海自然歩道となっている林道に降り、後は結構な距離を歩いて駐車場まで戻った。

旗山への尾根筋から甲賀市方面

旗山山頂

鉄塔分岐から余野公園方向に下る、黄色い標識は巡視路標識

大まかなコースタイム

奥余野森林公園(65分)油日岳(10分)加茂岳(15分)忍者岳(15分)三国岳(15分)倉部山(15分)ゾロ峠(30分)北打山(20分)小平山(25分)旗山(45分)林道(30分)奥余野森林公園 *休憩時間、ロスタイム含まず (9:00駐車場を出発 15:35駐車場に到着)

2013年9月29日(日)

兵庫県最高峰の氷ノ山(1510m)は、以前から登りたい山の候補に上がっていた。今回、前日の兵庫、岡山県境に加えて登山のチャンスが到来した。せっかくなので出来るだけヤマランポイントを稼ごうと、鉢伏山への縦走を計画した。

鉢伏山下山地点の峠に自転車をデポ。養父市の福定親水公園まで戻り車をおいて登山を開始する。先ずは標高1250mの氷ノ山越に向けてひたすら登る。道はしっかりした登山道で、山頂までの距離標識などもあり迷うことはない。氷ノ山越は鳥取県若桜町への道と、氷ノ山から鉢伏への縦走路が交わる峠だ。

途中で見かけた「連樹」の幹、7種の樹木が絡まっているらしい

県境の氷ノ山越、避難小屋もある

氷ノ山越から先ずは氷ノ山山頂を目指す。幅の広い良く踏まれた道が続く。山頂までの標高差は約260mだが、小さなコブなどアップダウンもあり、疲れた体には結構きつい登りだ。山頂は360度の展望が広がる。東尾根や南からの登山者を含め、次々と人がやって来る。430Mhzで愛媛県四国中央市の記念局8N5CLEAN他と交信する。

氷ノ山山頂が見えてきた

氷ノ山山頂

氷ノ山での山ランを終え来た道を戻る。氷ノ山越から北に登る縦走路へ入る。これまでと違ってほとんど歩く人のいない静かな道だ。

縦走路の最初のポイントである赤倉山(1332m)は、ピークが登山道から離れており山頂への道もない。取り付けるところがないか探したが、クマザサの藪は深く後の行動を考えてパスする。

次のポイントは布滝頭(1264m)。ピークより少し南の鞍部に表示があった。山頂は縦走路の途中だが何も表示はなかった。VUを聞くが入感なし。18Mhzはウクライナやサイパンが入感していたが呼べど応答なし。やむなく7mhzにアンテナを変えて、たつの市移動のJH3HGI局と交信した。

布滝頭の表示は山頂南の鞍部にあった

次のポイントは大平頭(1230m)。縦走路上には大平頭の表示とその横に避難小屋があったが、ここも山頂へは道がない。断念する。

縦走路のブナの大木

大平頭のピークはこの藪の200m以上先

宗畑山(1171m)には三角点があるはずだが、探したものの発見できなかった。山頂付近には、県指定天然記念物のホードー杉への標識があった。7Mhzで千葉県市原市移動のJE1XRK局とQSO。

赤い実のなる木

宗畑山山頂

宗畑山からしばらく縦走路を進むと、これまでの樹林帯からススキの草原に変わる。氷ノ山を始め、歩いてきた道を確認することが出来る。

鉢伏山へと続く縦走路

高丸山(1070m)山頂は木道が整備されていた。ここにも三角点があるはずだが見つからず、山名の表示も見ることが出来なかった。ここまで来ると、鉢伏高原を歩く人の姿が散見されるようになる。7Mhzで山口県美祢市移動のJA4BYO局と交信した。

高丸山から氷ノ山を振り返る

木道の高丸山山頂、ここも三角点を見つけられず

縦走の最後は鉢伏山(1222m)。山頂へは南北の両方からスキーリフトが伸びている。三角点や避難小屋、ケルンなどのある広い山頂は、時間さえあればゆっくりとくつろぎたいところだ。ここでも7mhzのアンテナを展開して加古郡播磨町移動のJH3WNZ局と交信し、何はともあれ本日予定の全山を終える。

鉢伏山から高原を見下ろす

鉢伏山山頂

下山は自転車をデポしておいた市町界の峠へ下りる。峠から車をおいた親水公園までは7.6kmもある。急勾配の坂道でブレーキの連続だったが、予定通りの山ラン登山を無事終了することができた。

おおよそのコースタイム

親水公園→(1:35)→氷ノ山越→(1:00)→氷ノ山山頂→(0:45)→氷ノ山越→(0:35)→ 布滝頭→(0:30)→大平頭避難小屋→(0:10)→宗畑山→(0:30)→高丸山→(0:35)→鉢伏山→(0:20)→鉢伏山登山口(自転車デポ)