2012年10月26日(金)

京都府南丹市美山町にある山。山と高原地図「京都北山」(2010年版)には、オークラノ尾と記載されており、標高826.3mの三角点がある。

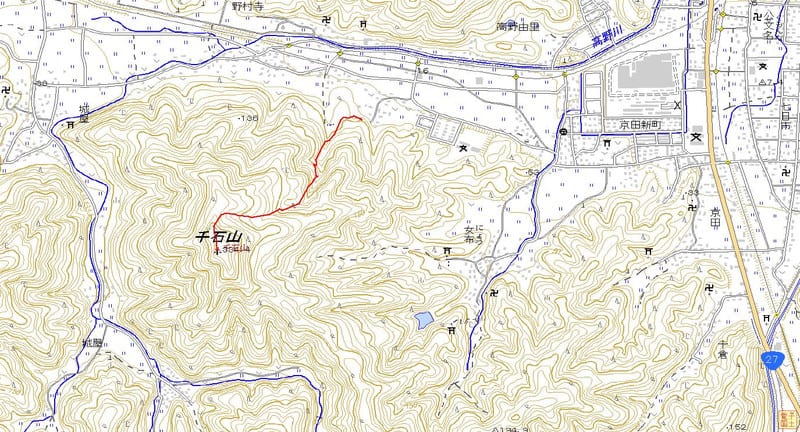

美山町江和のバス停西側の橋を渡り、すぐに左に折れて民ヶ谷の林道へ入る。林道の路面状況は悪くないが、初めての道でもあり余り深入りせずに最初の分岐を少し右に入ったところに車をおく。

平坦な林道を終点まで歩き谷に降りて渡渉すると、対岸に古い石積の小屋跡がある。その左の急な斜面に薄い踏み跡があったのでそこから登った。

林道終点の対岸にある石積の左から斜面に取り付く

踏み跡は最初こそ薄く細いが、斜面を登るにつれてはっきりした道となる。リボンやテープなど目印も散見される。

斜面の道と赤いリボン

急斜面の道をジグザグに登っていくと、ようやく傾斜の緩やかな尾根に乗る。標高560mを超えた辺りか。南東方向にやや急な尾根筋を登り、標高700m辺りで広い尾根に着くと方向を北東に変えてP790に向う。駐車場所から75分でP790に到着。山頂とは反対方向の北に少し下ると明るいブナ林が広がっていた。

P790北側のブナ林入口

P790に戻り南東の尾根を進んで山頂を目指す。途中、伏条台杉も見られた。山頂手前のピークからは南方面の展望があった。

尾根筋の台杉

山頂手前のピークから南方面の展望

P790からブナ林の見学も含め30分で大倉谷山の山頂に到着した。樹木に覆われ展望はないが、くつろげる山頂だ。弁当を食べ、7Mhzのアンテナを張って島根県江津市移動のJE4JFP局と交信、時間もあったので久しぶりにCQを出して5局と交信した。

大倉谷山の山頂

下山は同じコースをたどる。林道に下りてからふと足元を見ると白い小さな花が咲いていた。今までに見た記憶がない花だったので写真を撮って帰ってからネットで調べると、アケボノソウだった。草丈は腰辺りまで伸びるようだが、今日見たアケボノソウは足元にひっそりと咲いていた。下山に要した時間は75分だった。

林道で見つけたアケボノソウ、花弁は4枚と5枚があった