2012年11月25日(日)

ダイヤモンドトレイル起点の屯鶴峯から二上山へ登り、当麻寺へ降りるコースを歩いた。

京都から近鉄電車に乗り、大和八木で大阪線に乗り換えて関屋駅で下車。大阪樟蔭女子大の西側から分譲中の住宅地を通り、国道165号線を左折、穴虫の交差点を右に折れて近鉄南大阪線の線路沿いの県道をしばらく進むと右手に屯鶴峯の案内があった。

県道沿いの屯鶴峯入口

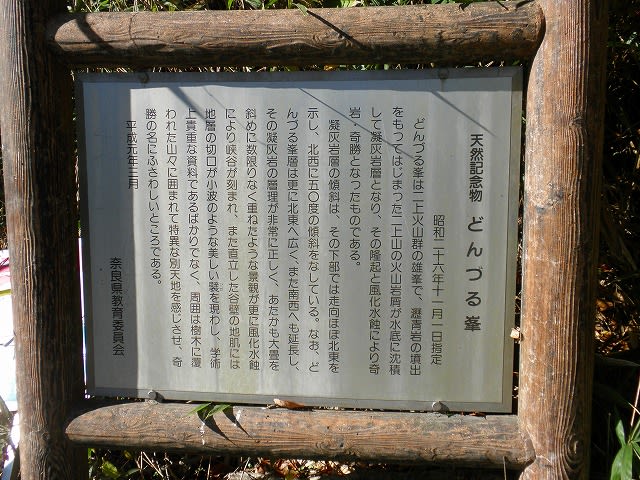

天然記念物屯鶴峯(どんづるぼう)の説明

入口を少し北に入るとすぐに道は終わり、いきなり凝灰岩の塊が現れる。地形図によると尾根筋に道があるように見えるがはっきりしないところもあり、目印を頼りに踏み跡を進むと間違って西側の谷筋まで下りてしまった。結局、じめじめとした谷筋を山頂の西まで行き、山頂目指して直登する形で踏み跡を登った。山頂(154m)は送電線の鉄塔があるのみで、長く留まるような所ではない。430Mhzで金剛山移動のJH3JFF局と交信した。下山は尾根筋を戻る。凝灰岩の尾根を適当に歩きやすそうな所を選んで歩き、入口に戻った。

屯鶴峰山頂

屯鶴峯らしいところ

屯鶴峯での山ランを終えて県道に戻り、府県境を越えて大阪側に入ると左側にダイヤモンドトレイル北入口の標識があった。ここから山道の歩きとなるが、階段の多いアップダウンの道で、結構疲れる。所々、二上山や南大阪方面の展望の利くところがあった。

ダイヤモンドトレイル北入口

二上山(左:雄岳、右:雌岳)

雄岳と雌岳の鞍部(馬の背)が近づいてくると、コンクリート舗装の道となり急に人が多くなる。どうもすぐ下まで車で上がってこられるようだ。最初に雄岳(517m)に登る。山頂には神社があった。岸和田市移動のJO3QZA局と交信し馬の背に戻って雌岳に向う。

雄岳山頂の神社

馬の背から雌岳山頂にかけては、斜面に多くのベンチが設けられ、南大阪の展望を楽しみながら休憩することが出来る。雌岳(474m)山頂には大きな日時計があり、吉野方面の山々を一望できる。各地の山に登っている山ランメンバー各局と交信して下山にかかる。

雌岳山頂

雌岳山頂から吉野方面の展望

雌岳から岩屋峠へダイトレ道を下る。途中、大和葛城山が勇姿を見せる。岩屋峠からは竹内峠方向に進む。当麻寺、マロコ山への分岐に出合いダイトレ道を離れる。道の両側をクマザサが覆うが、道は笹も刈り払われており迷うことなく歩くことが出来た。麻呂子山(213m)は当麻寺の背後の山だ。樹木に覆われて展望はない。池田市移動のJF4CAD局と交信して本日予定の4座を終了した。

岩屋峠への下りから大和葛城山

麻呂子山山頂の山ランプレート

麻呂子山から南東に急坂の尾根を下り、鞍部から北に向う道を進むと当麻寺はすぐだった。風情のある門前町を眺めながら近鉄の当麻寺駅に向かい、帰京した。二上山や当麻寺も観光客は多かったが、京都の人出はこの秋最高の模様。いつもなら京都駅から市バスで30分余りの自宅まで、1時間半かかってようやくたどり着いた。

当麻寺の本堂

寺の背景に二上山や麻呂子山が映える

ルートマップはここをクリック

ルートマップはここをクリック