暁晴山

2022-06-25 | 日記

2022年6月19日(日)

御祓山を下山後70km以上移動して峰山高原にある暁晴山に立ち寄る。神河町の峰山高原はスキー場やホテルがあり、夏場にはキャンプ場としても人気があるようだ。暁晴山(1077m)は多くのアンテナがあって遠くからもよく目立つ山だが、山頂は宍粟市との境界にあって宍粟50名山にも数えられている。ホテルの駐車場が標高約920mなので、そこから150m程をスキー場やアンテナの管理道を歩いてのんびりと登った。

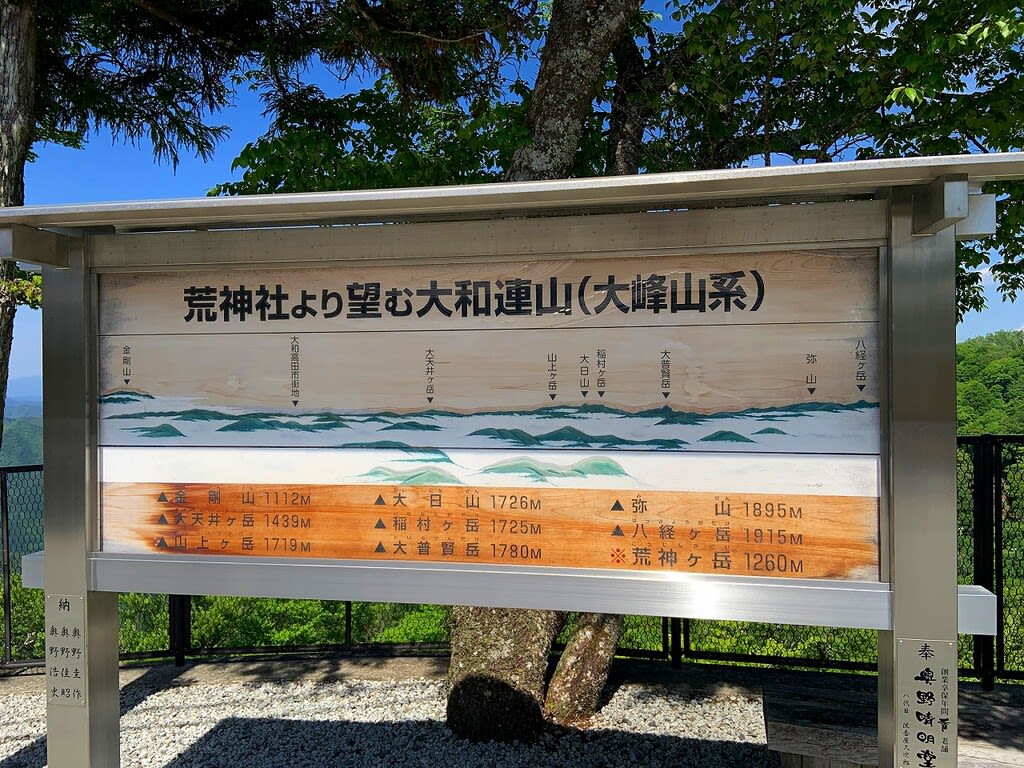

山頂は展望が良く四方の山並が広がっていた。430MHz・FMで堺市のJA3WPN局を始め南あわじ市、津市青山高原、大台ヶ原移動の各局と交信できた。

ホテルの駐車場からスタート

山頂まで2.2kmです

リフトは動いていない

途中にゲートがあったがここまでも一般車は入れない

途中からホテルと夜鷹山かな

リフト降り場

山頂は地道の先

おなじみ宍粟50名山の標柱

アマチュア無線のレピーターらしきものもあった

ノルウエイの森のロケ地だそうです