2020年11月1日(日)

滋賀県長浜市余呉町柳ヶ瀬と福井県敦賀市との境界にある標高450mの山。籾ヶ岳下山後この日の三座目として向かった。山頂一帯が玄蕃尾城跡として保存されており、この日も城跡ファンが途切れることなく訪れていた。

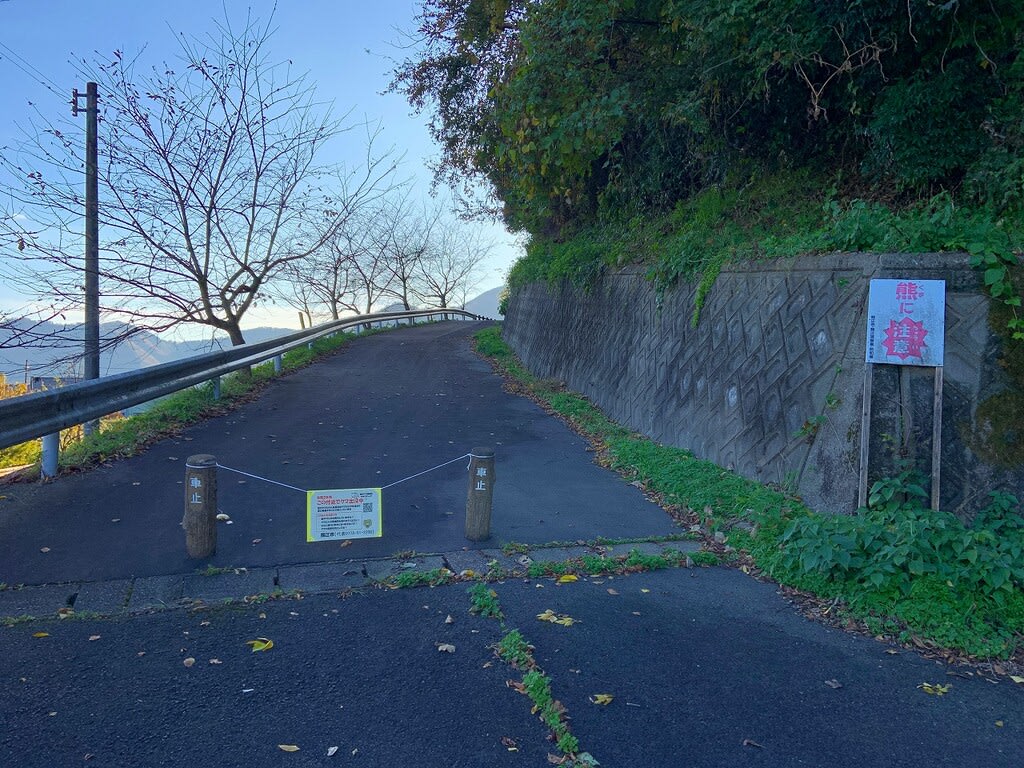

登山口は敦賀市側の柳ヶ瀬トンネル出口から案内板に従って舗装路を進んだ終点にある。駐車スペースは余り広くないが何とかとめることが出来た。山道を登って行くと鞍部に到着。まっすぐ行くと柳ヶ瀬の集落、右は5月に登った行市山への縦走ルートである。標識に従い左のルートで柳ヶ瀬山へ。最初に439.1mの三角点が現れる。柳ヶ瀬山の山頂はその少し先だが、城跡へ向かう道の途中でピーク感はなく目印も見当たらない。

舗装路終点の駐車スペース、奥には簡易トイレも設置されている

登山口

ジグザグの道を登っていく

鞍部に到着

山頂手前の三角点、茶碗などがあり何となくお供えのように見える

柳ヶ瀬山の山頂辺り

そのまま先に進み先ずは城跡を見て回る。設置されていた説明によれば、この城は賤ヶ岳の合戦時に柴田勝家の本陣が置かれていたとのこと。平成11年に国の史跡に指定されて保存されているようである。広い城跡には石積みなどは見られなかったが、遺構としてはよく残っていた。ざっと観察してから来た道を戻り山頂辺りでトランシーバーを取り出す。430mhzでCQを出すが応答がない。弱く聞こえていた愛知県田原市移動のJR2HFV局を呼び出し何とか交信成立した。

城跡の説明

公園のような城跡を見て回る

展望はこの程度

ところで今回県道の柳ヶ瀬トンネルは初めて通ったが、片側交互通行の狭いトンネルで両方の入口にある信号で制御されている。内部も石積みのみえる古いトンネルだなと思って通過したが、帰ってからネットで調べると明治前期に国鉄北陸本線のために建設されたそうだ。明治初期から一大国家プロジェクトとして計画され明治17年に運行が開始されたととのこと。ついでにこの辺りの鉄道やトンネルなどの歴史をいろいろ見ていると、今回の山行きも別の意味で感慨深いものとなった。