2021年3月27日(土)

青垣町の山を下りた後道の駅をのぞいたりしてゆっくりと帰りにかかる。途中JR柏原駅の西に小南山(231m)がある。この山も地図に名前はないが山ランに有効だ。以前に地図にある東側からの道を登りかけて、藪っぽい道に心萎えて撤退したことがある。低山だけに時間が余ったときのおまけとして登山対象の候補になっていた。

この日もどうしても登ろうという程の考えもなく、地図にある北西側からの道を偵察がてら車でウロウロとした。駐車できそうな所もなく流してみたが車からでは登れるのかどうか判断が付かない。余り何度も通って不審者と思われてしまうのも嫌なので、柏原川沿いの駐車スペースを見付けて車をおき歩いてみることにした。

民家の間の地道を入ると木製の簡易なゲートがあり、その先に墓地があった。所々、ピンクのテープと小さな「登山コース」の目印も付けられている。尾根筋の道は踏み跡もあり歩きやすい。そのまま登って行くと東屋があり北側の展望が広がっていた。この辺りから丁寧な案内板があり、山頂は第一展望台となるようだ。山頂には休憩所や柏原市街の案内などもあった。7Mhz・CWで北海道帯広市のJE8CXM局と交信した。

お地蔵さんの前を通って行く

六地蔵と墓地がある

小さな「登山コース」の表示

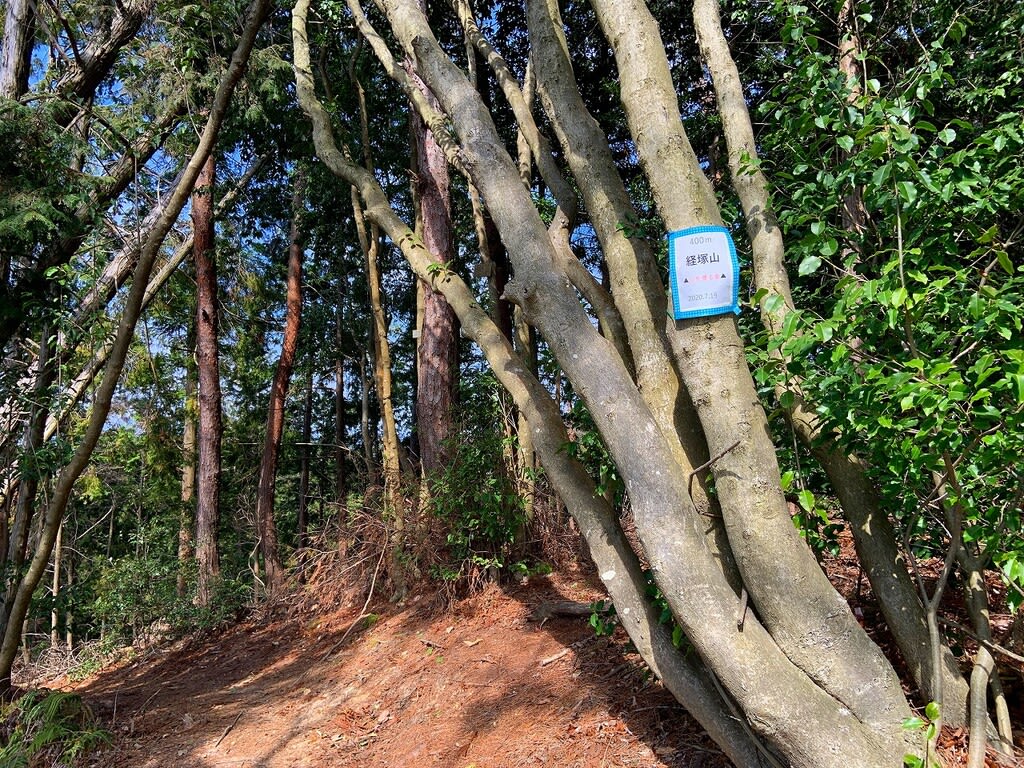

尾根筋の道

さびたゴミ箱

ミツバツツジが咲いていた

最初のピークの東屋は下からも見えた

東屋から北側の眺望

山頂の第一展望台

三角点と写真付きの案内板

JR柏原駅と市街

下山は山頂の手前にあった木製階段の道を下りてみた。この道は地図にはないがよく手入れされていて歩きやすかった。どこに下りるのか分からず歩いて行くと手入れの行き届いた竹林を抜け、山の南側の舗装路に下りることが出来た。ここには「登り口」や「小南山整備事業(令和2年6月)」などの案内板が立っていた。この1年内に再整備されたようだ。

木製階段もある道

案内は多くベンチもあった

整備の行き届いた竹林に下りてきた

登山口にはこの案内

柏原川沿いの近畿自然歩道を通って駐車地へ