(タイトル名を「ぐんまの水産環境を考える」から「ぐんまのアユ事情」に変えました)

河川湖沼に棲む生物にとって、森と川や海のつながりはとっても大切な要素となっていますが、釣り人だけではなく人間全てが自分たちの生存にも影響するという意味で、森と川と海は水だけでなく、様々な物質の流れでつながっているということを改めて認識する必要があると思います。

森林には落葉広葉樹、常緑広葉樹、針葉樹、草本などたくさんの種類の植物が生えています。これらの植物は土の中に根をはって、地上には枝葉を繁らせ、太陽のエネルギー、水、酸素や二酸化炭素などの空気、土の中の養分を利用して体を作っていきます。その土の中にも地上の幹にも葉にも微生物や昆虫・鳥など様々な生き物が複雑な関係を持ちながら暮らしています。

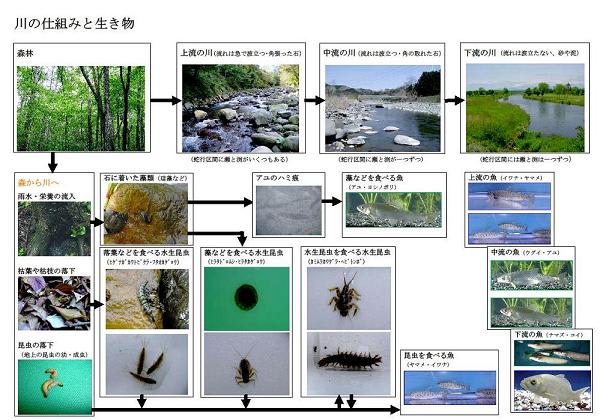

この森から河川や湖沼には間接的に、あるいは直接的に水や養分、落ち葉や虫などたくさんの物質が供給されています。そして、これらを利用する微生物や昆虫・魚など生き物が複雑な関係を保ちながら河川や湖沼の内外に暮らしています。

私が作った川の仕組みのパンフです。大きい画像はコチラからどうぞ。

さらに、川に入った土砂や水・養分など様々な物質は海まで運ばれ、砂浜をつくり、海草を繁らせ、プランクトンを増やし、魚など多くの動物を育て、食う食われるといった生態系を作り上げて豊かな海を育てているのです。

さらに、海に下ったり、逆に河川に上ったりして繁殖や生長する様々な生き物が海と川とを行き来しています。

・・・と書けば簡単なのですが「森・川・海のつながり」といった仕組みは現在でも分からないことがほとんどで、総合的な研究は始まったばかりなのです。

このように分からないことばかりなのに、人間は自分には分からなかったり、理解できなかったり、使いづらかったりすると自分たちの身勝手な都合に合わせて単純化してしまう傾向があって、そのように造り変えてしまうのです。

例えば、川をまっすぐにしてしまったり、堤防をコンクリートで固めてしまったり、水を高度に利用するため堰を作ってしまったりと・・・人間の便利で安全な生活のためには仕方ないと言われればそれまでなのですが、生き物にも優しい構造物であって欲しいものです。

最近では生き物に優しい構造物に変える方向性も出てきたことは喜ばしいことですが、まだまだ多くの構造物は生き物にとって大きな壁となって立ちはだかっているのです。

にほんブログ村ランキングに参加中です。![]()

ポッチとクリックお願いします。