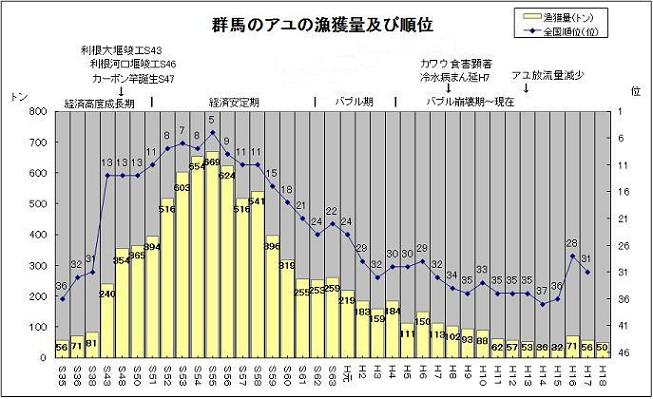

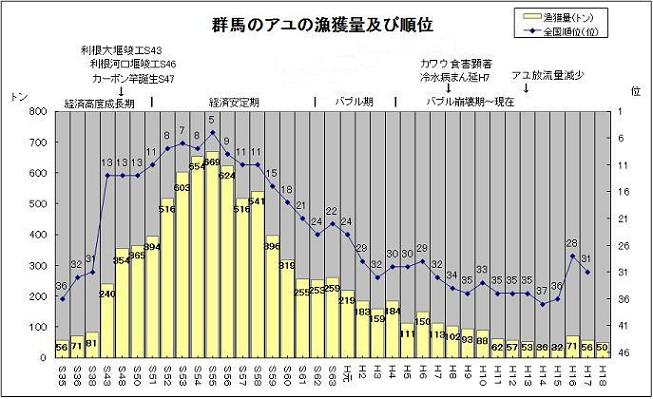

稚アユの遡上について考えていく前に、次のグラフ(群馬県のアユの漁獲量)を見て戴きたいと思います。

見て分かるように一番たくさん獲れていたのは昭和55年の669トンです。この年の放流量は約16トン、匹数にして508万尾です。この放流魚の半数が漁獲できたと仮定し、漁獲時の体重を60gで計算すると放流魚の漁獲量は約152トンとなります。実際の漁獲量は669トンですから残り517トンは天然アユと言うことになります。漁獲した天然アユを1尾60gで計算すると約860万尾が漁獲できたことになり、遡上量の半分が漁獲できたと仮定するとこの年の天然アユの遡上量は約1700万尾と言うことになります。

かなり荒っぽい計算なので定かではありませんが、昔は相当量の稚アユが利根川水系に遡上していたと考えられます。

そして、もう一つのグラフを見ていただきましょう。

これは5年ごとのグラフですが、前述の論法と同じことを一人当たりに換算したものです。グラフを見ると、昭和期には放流魚の漁獲予想値を実際の漁獲量が遙かに超えていたものが、平成に入って放流量に見合う量も漁獲できなくなってしまったことが分かると思います。これも荒っぽい論理なのですが天然遡上のアユが平成に入ってから漁獲に寄与しなくなった、つまり遡上量が激減したということにならないでしょうか?

実際に遡上量を調査した数値は、前回紹介した福田睦夫氏のレポート「ぐんまの利根川に遡上する天然アユ」にあるとおり平成初期は10万尾台と非常に落ち込んでいるのです。

それでは遡上量が減った原因は何処にあるのでしょうか?

最高値の漁獲量を記録した時期には、利根河口堰も利根大堰も江戸川水閘門も既に出来ていて運用されていましたし、不漁の原因とされている冷水病の蔓延やカワウの食害が顕著になったのは遡上量が激減する平成初期よりも後の平成7年以降なのですから、これ以外に原因があることになります。

しかし、漁獲量確保の手段として稚アユの放流にのみ頼りすぎていて、天然アユ激減の原因究明が全くなされていなかったのが現状で、未だ確かなことは分かっていないのです。

にほんブログ村ランキングに参加中です。

ポッチとクリックお願いします。

見て分かるように一番たくさん獲れていたのは昭和55年の669トンです。この年の放流量は約16トン、匹数にして508万尾です。この放流魚の半数が漁獲できたと仮定し、漁獲時の体重を60gで計算すると放流魚の漁獲量は約152トンとなります。実際の漁獲量は669トンですから残り517トンは天然アユと言うことになります。漁獲した天然アユを1尾60gで計算すると約860万尾が漁獲できたことになり、遡上量の半分が漁獲できたと仮定するとこの年の天然アユの遡上量は約1700万尾と言うことになります。

かなり荒っぽい計算なので定かではありませんが、昔は相当量の稚アユが利根川水系に遡上していたと考えられます。

そして、もう一つのグラフを見ていただきましょう。

これは5年ごとのグラフですが、前述の論法と同じことを一人当たりに換算したものです。グラフを見ると、昭和期には放流魚の漁獲予想値を実際の漁獲量が遙かに超えていたものが、平成に入って放流量に見合う量も漁獲できなくなってしまったことが分かると思います。これも荒っぽい論理なのですが天然遡上のアユが平成に入ってから漁獲に寄与しなくなった、つまり遡上量が激減したということにならないでしょうか?

実際に遡上量を調査した数値は、前回紹介した福田睦夫氏のレポート「ぐんまの利根川に遡上する天然アユ」にあるとおり平成初期は10万尾台と非常に落ち込んでいるのです。

それでは遡上量が減った原因は何処にあるのでしょうか?

最高値の漁獲量を記録した時期には、利根河口堰も利根大堰も江戸川水閘門も既に出来ていて運用されていましたし、不漁の原因とされている冷水病の蔓延やカワウの食害が顕著になったのは遡上量が激減する平成初期よりも後の平成7年以降なのですから、これ以外に原因があることになります。

しかし、漁獲量確保の手段として稚アユの放流にのみ頼りすぎていて、天然アユ激減の原因究明が全くなされていなかったのが現状で、未だ確かなことは分かっていないのです。

にほんブログ村ランキングに参加中です。

ポッチとクリックお願いします。