昭和59年から2年間もかけて調査記録した奈良県教育委員会発刊の『大和の野神行事』報告書がある。

その史料では橿原市北妙法寺町のノガミ行事を「ノガミサン」と書いてあった。

農の神とされるヨノミの木に巻き付けるジャ綱である。

かつては旧暦2月7日であった。

いつしか新暦の正月7日に移った。

今では集まりやすい第二日曜日になったノガミサン行事を村では「ツナクミ」と呼んでいる。

およそ20mの長さの蛇の胴体ができあがれば、耳や口もある蛇頭を取り付ける。

運搬用の金属製梯子の上でぐるぐる巻きにして調えた。

ジャができあがれば公民館で一時間ほどの休憩をとる。

「奉納」文字は幣に括りつける。

まずは見本に隣についたお爺さんがカマやスキ、クワを書いていく。

子供たちは見よう見まねで牛の姿を描く。

双子の女児はツナクミを見ていた二人だ。

小学校低学年の子供の腕では牛に見えるような・・とも言えない牛の姿。

愛嬌がある姿は奉納の絵馬である。

こうでないという特別な決まりもなく子供たちは自由奔放に書をふるう。

枚数も決まりはないが竹の幣に挟める程度にしているようである。

北妙法寺町では今月末に初庚申が行われている。

平成26年1月に取材させてもらったときだ。

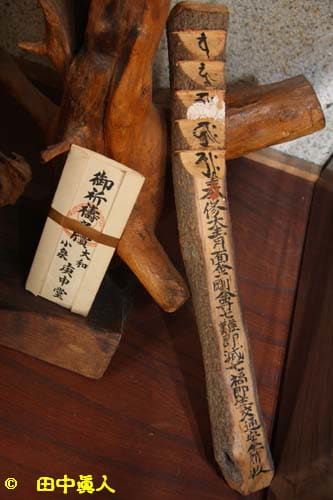

気になっていたモノがある。

「和州小泉庚申堂」の文字があった青面金剛像の掛軸の奥にあった木の棒である。

それには「奉修大青面金剛尊七難即滅七福即生交通安全祈攸」の文字があった。

上五段は梵字。

県内事例から推測するに「キャ、カ、ラ、バ、ア」。

「すべては万物から成り立っている」とされる「地、水、火、風、空」であろう。

材は硬いサンショの木に違いない。

現在の庚申講中ではなく、昔の講中がしていたようだとTさんは云った棒は初庚申の際に奉っていたのであろうか。

横に大和小泉庚申堂の祈祷札がある。

かつては小泉の庚申堂に参って受けてきたお札であるが、現在は「ならまち」の庚申堂に参っているようだ。

蛇、幣、絵馬ができあがれば集落南にあるヨノミの大木に運んでいく。

蛇を巻き付ける場は八釣川の畔に立つ巨木のヨノミ。

一年前に掛けた蛇は残したままで外すことはない。

昨年の取材の際に聞いていた道中の在り方。

蛇を巻きつけたままの人を近鉄電車付近にあった壕に放り込んだと話していた。

この日も話題になったかつての在り方。

嫁さんが来た家とか婿養子が来た家に出向いて土足で家まで上がり込んで家人に蛇を巻きつけたそうだ。

隣村の地黄町の近くまで蛇を持ち込んでいたともいう。

昔の蛇運びは夜6時ころだった。

運ぶ際には村人と顔を合わせないように出かけた。

今では公民館前でツナクミをしているが、昔は「トヤ(当家)」の家の前でツナクミ作業をしていた。

トヤ家では接待があった。

子供のころだと思いだす村人の記憶はお神酒にツキダシがあったようだ。

お神酒は蛇の口に注いだ。

蛇がまるで飲むような感じだったそうだ。

着いたらヨノミの木に梯子を掛けて昇って蛇頭をロープで縛るトヤ(当屋)さん。

充てる漢字に変化が見られる。

幣・絵馬はアキの方角に取り付ける。

この年は西南西である。

お神酒を蛇頭に垂らして樹上の作業を終える。

それから胴体をぐるぐる巻きにする。

その姿はまるでジャ(蛇)が天に昇っていくように思えた。

蛇を巻いた場は村の入り口。

疫病が村に入ってこないように、祈願の意味が込められているのだろう。

(H27. 1.11 EOS40D撮影)

その史料では橿原市北妙法寺町のノガミ行事を「ノガミサン」と書いてあった。

農の神とされるヨノミの木に巻き付けるジャ綱である。

かつては旧暦2月7日であった。

いつしか新暦の正月7日に移った。

今では集まりやすい第二日曜日になったノガミサン行事を村では「ツナクミ」と呼んでいる。

およそ20mの長さの蛇の胴体ができあがれば、耳や口もある蛇頭を取り付ける。

運搬用の金属製梯子の上でぐるぐる巻きにして調えた。

ジャができあがれば公民館で一時間ほどの休憩をとる。

「奉納」文字は幣に括りつける。

まずは見本に隣についたお爺さんがカマやスキ、クワを書いていく。

子供たちは見よう見まねで牛の姿を描く。

双子の女児はツナクミを見ていた二人だ。

小学校低学年の子供の腕では牛に見えるような・・とも言えない牛の姿。

愛嬌がある姿は奉納の絵馬である。

こうでないという特別な決まりもなく子供たちは自由奔放に書をふるう。

枚数も決まりはないが竹の幣に挟める程度にしているようである。

北妙法寺町では今月末に初庚申が行われている。

平成26年1月に取材させてもらったときだ。

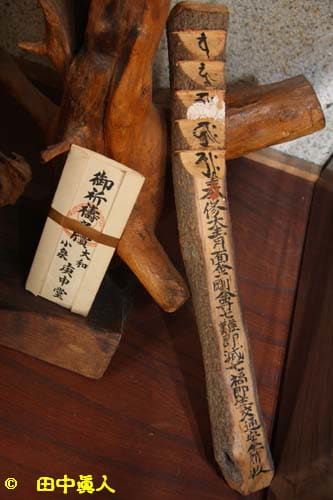

気になっていたモノがある。

「和州小泉庚申堂」の文字があった青面金剛像の掛軸の奥にあった木の棒である。

それには「奉修大青面金剛尊七難即滅七福即生交通安全祈攸」の文字があった。

上五段は梵字。

県内事例から推測するに「キャ、カ、ラ、バ、ア」。

「すべては万物から成り立っている」とされる「地、水、火、風、空」であろう。

材は硬いサンショの木に違いない。

現在の庚申講中ではなく、昔の講中がしていたようだとTさんは云った棒は初庚申の際に奉っていたのであろうか。

横に大和小泉庚申堂の祈祷札がある。

かつては小泉の庚申堂に参って受けてきたお札であるが、現在は「ならまち」の庚申堂に参っているようだ。

蛇、幣、絵馬ができあがれば集落南にあるヨノミの大木に運んでいく。

蛇を巻き付ける場は八釣川の畔に立つ巨木のヨノミ。

一年前に掛けた蛇は残したままで外すことはない。

昨年の取材の際に聞いていた道中の在り方。

蛇を巻きつけたままの人を近鉄電車付近にあった壕に放り込んだと話していた。

この日も話題になったかつての在り方。

嫁さんが来た家とか婿養子が来た家に出向いて土足で家まで上がり込んで家人に蛇を巻きつけたそうだ。

隣村の地黄町の近くまで蛇を持ち込んでいたともいう。

昔の蛇運びは夜6時ころだった。

運ぶ際には村人と顔を合わせないように出かけた。

今では公民館前でツナクミをしているが、昔は「トヤ(当家)」の家の前でツナクミ作業をしていた。

トヤ家では接待があった。

子供のころだと思いだす村人の記憶はお神酒にツキダシがあったようだ。

お神酒は蛇の口に注いだ。

蛇がまるで飲むような感じだったそうだ。

着いたらヨノミの木に梯子を掛けて昇って蛇頭をロープで縛るトヤ(当屋)さん。

充てる漢字に変化が見られる。

幣・絵馬はアキの方角に取り付ける。

この年は西南西である。

お神酒を蛇頭に垂らして樹上の作業を終える。

それから胴体をぐるぐる巻きにする。

その姿はまるでジャ(蛇)が天に昇っていくように思えた。

蛇を巻いた場は村の入り口。

疫病が村に入ってこないように、祈願の意味が込められているのだろう。

(H27. 1.11 EOS40D撮影)