歯科通院と重なったことから、リハビリ運動は一週間飛ばしのこの日になった。

2週間も空いたが調子はおかしくない。

空くことで不安になるかといえば、そうでもない。

ただ、ときおり発症する胸が締め付けられることもあって、そのときが不安になる。

締め付けられる原因はわかっている。

尿の排出量が少ないときだ。

尿量が特に問題もない日もある。

問題はないが苦しいことがある。

それは排便量である。

心臓病の場合は血圧が上昇することがよくない。

よくないが稀に排便が良くない日もある。

もよおしてはいるものの排出が伴わない。

お腹がキュルキュルするのに排便が伴わない。

そういう状態になれば気分は優れない。

ずつないのである。

もうちょっと、と思って気張るのが良くない。

血圧が上昇するからだ。

それを避けるには毎日3食後の軟便剤が有効的である。

有効的であっても効き目が届かない日もある。

便秘までとはいかないが、もうっちょっと・・・。

身体が重たく歩きもしんどいこともある。

ところがリハビリ運動する日は調子が良い。

すこぶる軽い。

この日もそうだった。

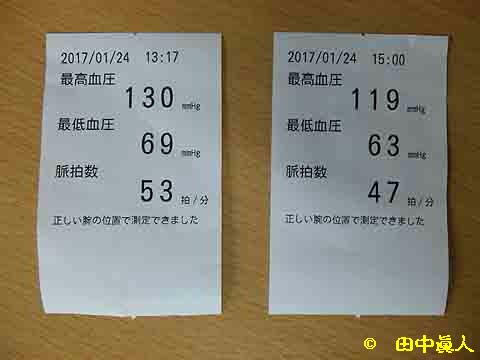

苦しくもしんどくもない脈拍はこの日も高めでスタートする。

心電図を装着したときの脈拍は53-54拍。

明日も大寒波が到来する。

この日はやや寒さが増していた。

外気温度は低い。

冷たい風ではあるが強さはない。

そういう場合は辛くも何もない。

外来棟に入れば温かい。

患者さんにとって最適な温度設定で快適にしてくれる。

いつもの通りに受付を済ませて準備運動。

脈拍は59-60拍だ。

続けて行われるスクワット運動では63-65拍。

本日も良い調子でいけそうだ。

自転車ペダル漕ぎの慣らし運転。

そのときの血圧は128-52。

脈拍は56-57拍だ。

踏み始めて1分後のワークは55。

回転しだしてから1分後の脈拍は60-61拍。

ぐんぐん上昇して、2分後には65-67拍になった。

6分後の血圧は149-59。

脈拍は68-69拍。

この日も上向き傾向である。

11分後の血圧は118-58。

脈拍は67-69拍。

解放された窓から気持ちの良い眺めが見える。

向こうは入院棟。

一年ちょっと前まではそこで術後の治療をしていた。

外気は冷たくとも感じない。

汗、汗、あせがにじみ出る。

16分後の血圧は143-55。脈拍は69-72拍。

21分後の血圧は120-50。脈拍は69-70拍。

ラスト、26分後の血圧は140-57。

脈拍は71-72拍で終えた。

汗はかいたがタオルで拭うところまではいかない。

1分後には脈も下って安定状態。

53-54拍に落ち着いた。

そこで伝えられた先週に行われた3回目の呼吸機能検査の結果である。

診断結果はGリハビリ療法士より伝えられた。

脈拍数の反応が前回よりも良くなったという。

前回は不安定な状態であった。

試験を始めてから10分後。

直角とまではいかないが、突然に動き出し、急上昇する数値がグラフ化されている。

一目でわかる不可解な状況である。

つまりは早い目にピークを迎えたということで立ち会っていたK循環器医師の指示でドクターストップだった。

それとはまったく違った3回目の呼吸機能検査の結果はなだらかに上昇する状況になっていた。

漕ぎだして8分ぐらいの時点でピークを迎えて良好な上昇カーブを描きだす。

有酸素運動は間違いなく良好な状況になっていた。

酸素量も早く送れている。

運動とともに酸素量がついてきているということだ。

回転数、体力は有り余っている状態であったが、限界値を迎えたと判断されたK循環器医師がドクターストップをした。

ドがつくぐらいのピークは、とにもかくも前回よりははるかにマシになった。

ちなみに説明された呼吸機能検査のデータが良好な状態を物語る。

酸素マスクを装着して計測する耐久負荷テストの結果は、すべてにおいての計測値が前回よりも上回った。

安静時の脈拍数は前々回が55拍、前回は43拍で今回が51拍。

AT時心拍数は前々回が63拍、前回は52拍で今回は62拍。

こうして3回のデータをみれば、前回がおかしな状態であったことに気づく。

回転数が低ければ酸素を送る量は少ない。

欠乏すれば目まいから始まる症状が現れる。

逆に酸素量が増えれば問題はない。

診断コメントは「前回は運動時の心拍応答が乏しく、有酸素運動能力が低下していましたが、今回は軽い運動強度でも心拍反応は良好で、体力レベルは前回よりも大きく改善を認めました」とある。

ちなみに「AT」とは・・何である。

報告シートには「適切な運動強度のことです」とある。

適切とは何ぞえ、である。

「AT」は「Anaerobics Threshold」を略したもの。

「嫌気性代謝関連値」と書いてくださった。

調べてみれば無酸素性代謝閾値(むさんそせいたいしゃいきち)。

運動を増していくときに、筋肉のエネルギー消費に必要な酸素供給が追いつかなくなり、血液中の乳酸が急激に増加し始める強度の値。

「AT」を簡単にいえば「有酸素運動から無酸素運動に変化する境目」になるらしい。

値が高ければ高いほど強度のアスリートになるらしい。

ちなみにAT時酸素摂取量も増加している。

前回は9.70だったが、今回は11.00ml/kg/分。

大幅に改善している。これを基準値と比較したデータでみれば・・。

前回は59%で、今回は68%。

締める割合が高いほど強いアスリートになる。

値的には7割に若干届かない基準値であるが、特に問題はなく、100%には届かなくても構わないから心配せんでも・・・ということになる。

最高酸素摂取量の値もみてみよう。

前回は16.80であったが、今回は18.20ml/kg/分。

基準値との比較では・・。

前回が70%で、今回が76%。

もうちょっとガンバレ、だよ、である。

そういうことで診断結果のコメントは「運動耐容能力としては、同年代(※私の年齢は66歳)の標準レベルと比較して8割弱まで向上しております。これまで通り、屋外での活動(※行事取材や日頃の歩行訓練)を通じて体力の維持と向上に努めてください」となるわけだ。

今後の運動処方に日頃のウォーキングは3~5回/週。

一回当たりの運動時間は30分―60分。

忘れないように努力していきたい。

本日のリハビリ運動を終えて、呼吸機能検査に立ち会ったK循環器医師がこう云った。

「あのとき、ペースメーカーを装着しなければ・・という状態でありましたが、今はする必要がみられない。良かったですね・・」である。

そう、一年前のことだ。

悩みに悩んで装着する前に「一か月間の猶予を・・。リハビリ運動でどれぐらい向上できるか、それをみてから・・納得してから・・・」とお願いしたことがある。

そのお願いというか、決断・決定があって今に至る。

リハビリ運動をずっと続けてきてほんまに良かったと思っている。

(H29. 1.24 SB932SH撮影)

2週間も空いたが調子はおかしくない。

空くことで不安になるかといえば、そうでもない。

ただ、ときおり発症する胸が締め付けられることもあって、そのときが不安になる。

締め付けられる原因はわかっている。

尿の排出量が少ないときだ。

尿量が特に問題もない日もある。

問題はないが苦しいことがある。

それは排便量である。

心臓病の場合は血圧が上昇することがよくない。

よくないが稀に排便が良くない日もある。

もよおしてはいるものの排出が伴わない。

お腹がキュルキュルするのに排便が伴わない。

そういう状態になれば気分は優れない。

ずつないのである。

もうちょっと、と思って気張るのが良くない。

血圧が上昇するからだ。

それを避けるには毎日3食後の軟便剤が有効的である。

有効的であっても効き目が届かない日もある。

便秘までとはいかないが、もうっちょっと・・・。

身体が重たく歩きもしんどいこともある。

ところがリハビリ運動する日は調子が良い。

すこぶる軽い。

この日もそうだった。

苦しくもしんどくもない脈拍はこの日も高めでスタートする。

心電図を装着したときの脈拍は53-54拍。

明日も大寒波が到来する。

この日はやや寒さが増していた。

外気温度は低い。

冷たい風ではあるが強さはない。

そういう場合は辛くも何もない。

外来棟に入れば温かい。

患者さんにとって最適な温度設定で快適にしてくれる。

いつもの通りに受付を済ませて準備運動。

脈拍は59-60拍だ。

続けて行われるスクワット運動では63-65拍。

本日も良い調子でいけそうだ。

自転車ペダル漕ぎの慣らし運転。

そのときの血圧は128-52。

脈拍は56-57拍だ。

踏み始めて1分後のワークは55。

回転しだしてから1分後の脈拍は60-61拍。

ぐんぐん上昇して、2分後には65-67拍になった。

6分後の血圧は149-59。

脈拍は68-69拍。

この日も上向き傾向である。

11分後の血圧は118-58。

脈拍は67-69拍。

解放された窓から気持ちの良い眺めが見える。

向こうは入院棟。

一年ちょっと前まではそこで術後の治療をしていた。

外気は冷たくとも感じない。

汗、汗、あせがにじみ出る。

16分後の血圧は143-55。脈拍は69-72拍。

21分後の血圧は120-50。脈拍は69-70拍。

ラスト、26分後の血圧は140-57。

脈拍は71-72拍で終えた。

汗はかいたがタオルで拭うところまではいかない。

1分後には脈も下って安定状態。

53-54拍に落ち着いた。

そこで伝えられた先週に行われた3回目の呼吸機能検査の結果である。

診断結果はGリハビリ療法士より伝えられた。

脈拍数の反応が前回よりも良くなったという。

前回は不安定な状態であった。

試験を始めてから10分後。

直角とまではいかないが、突然に動き出し、急上昇する数値がグラフ化されている。

一目でわかる不可解な状況である。

つまりは早い目にピークを迎えたということで立ち会っていたK循環器医師の指示でドクターストップだった。

それとはまったく違った3回目の呼吸機能検査の結果はなだらかに上昇する状況になっていた。

漕ぎだして8分ぐらいの時点でピークを迎えて良好な上昇カーブを描きだす。

有酸素運動は間違いなく良好な状況になっていた。

酸素量も早く送れている。

運動とともに酸素量がついてきているということだ。

回転数、体力は有り余っている状態であったが、限界値を迎えたと判断されたK循環器医師がドクターストップをした。

ドがつくぐらいのピークは、とにもかくも前回よりははるかにマシになった。

ちなみに説明された呼吸機能検査のデータが良好な状態を物語る。

酸素マスクを装着して計測する耐久負荷テストの結果は、すべてにおいての計測値が前回よりも上回った。

安静時の脈拍数は前々回が55拍、前回は43拍で今回が51拍。

AT時心拍数は前々回が63拍、前回は52拍で今回は62拍。

こうして3回のデータをみれば、前回がおかしな状態であったことに気づく。

回転数が低ければ酸素を送る量は少ない。

欠乏すれば目まいから始まる症状が現れる。

逆に酸素量が増えれば問題はない。

診断コメントは「前回は運動時の心拍応答が乏しく、有酸素運動能力が低下していましたが、今回は軽い運動強度でも心拍反応は良好で、体力レベルは前回よりも大きく改善を認めました」とある。

ちなみに「AT」とは・・何である。

報告シートには「適切な運動強度のことです」とある。

適切とは何ぞえ、である。

「AT」は「Anaerobics Threshold」を略したもの。

「嫌気性代謝関連値」と書いてくださった。

調べてみれば無酸素性代謝閾値(むさんそせいたいしゃいきち)。

運動を増していくときに、筋肉のエネルギー消費に必要な酸素供給が追いつかなくなり、血液中の乳酸が急激に増加し始める強度の値。

「AT」を簡単にいえば「有酸素運動から無酸素運動に変化する境目」になるらしい。

値が高ければ高いほど強度のアスリートになるらしい。

ちなみにAT時酸素摂取量も増加している。

前回は9.70だったが、今回は11.00ml/kg/分。

大幅に改善している。これを基準値と比較したデータでみれば・・。

前回は59%で、今回は68%。

締める割合が高いほど強いアスリートになる。

値的には7割に若干届かない基準値であるが、特に問題はなく、100%には届かなくても構わないから心配せんでも・・・ということになる。

最高酸素摂取量の値もみてみよう。

前回は16.80であったが、今回は18.20ml/kg/分。

基準値との比較では・・。

前回が70%で、今回が76%。

もうちょっとガンバレ、だよ、である。

そういうことで診断結果のコメントは「運動耐容能力としては、同年代(※私の年齢は66歳)の標準レベルと比較して8割弱まで向上しております。これまで通り、屋外での活動(※行事取材や日頃の歩行訓練)を通じて体力の維持と向上に努めてください」となるわけだ。

今後の運動処方に日頃のウォーキングは3~5回/週。

一回当たりの運動時間は30分―60分。

忘れないように努力していきたい。

本日のリハビリ運動を終えて、呼吸機能検査に立ち会ったK循環器医師がこう云った。

「あのとき、ペースメーカーを装着しなければ・・という状態でありましたが、今はする必要がみられない。良かったですね・・」である。

そう、一年前のことだ。

悩みに悩んで装着する前に「一か月間の猶予を・・。リハビリ運動でどれぐらい向上できるか、それをみてから・・納得してから・・・」とお願いしたことがある。

そのお願いというか、決断・決定があって今に至る。

リハビリ運動をずっと続けてきてほんまに良かったと思っている。

(H29. 1.24 SB932SH撮影)