この日、4月3日は春祭り。

行事の場は、京都府相楽郡南山城村田山。

鎮守社は諏訪神社。室町期には既に存在していたと伝わる。

当初は九頭大明神と呼ばれていた諏訪神社。

隣接する観音寺の住職が神社祭司を。

明治の時代に起こった神仏分離の方針によって社名を諏訪神社に。

おそらく観音寺の方が古く、後に創社された守護・鎮守社であった九頭大明神と考えられる。

その当時は神仏混合の時代。

奈良県内でもみられる正月初めに行われる初祈祷に寺僧が主に、神職が就き、村の安寧を願う修正会が行われていたのではないだろうか。

修正会は、一般的にオコナイと呼ばれていた行事である。

心臓手術を経て退院。自宅療養から数か月。

身体は完全には戻れなかったが、民俗調査の意欲が少しずつ戻ってきた。

そのころに知った行事が、ここ田山の諏訪神社で行われてきた田山の花踊り。

平成27年11月3日の取材にお会いした方に教わった観音寺のオコナイ。

主とオトナ衆は解散され、行事は途絶えた、と知った。

ウキペディアが記す年中行事によれば、1月6日が修正会。

場は観音寺であろう。

その次の行事が4月3日の春祭り。

そして5月1日が、松苗祭。

豊作を願う松苗祭は、その名の通り、

稲に見立てた松を、模擬苗として田植えの所作をされるのかもしれない。

6月半ばに農休み。

村のすべてが田植えを終えて豊作を祈る農休み。

無事に稲が育ちますように、と願う村行事。

以下、10月16日、17日の秋祭り、11月3日の花踊り、11月23日が亥の子祭り。

一連の年中行事は11月の注連縄奉納祭で締める。

オコナイが実施されていない状況に拝見したいと思った春祭り。

神社にどなたも来られるような雰囲気がない。

お近くにおられる方なら、ご存じであるかもしれないと思って声をかけた。

表敬訪問にお聞きした話者は、昭和15年生まれの80歳。元村長のMさんの話によれば、今日の午前10時だったかな・・。

訪問した時間帯は、午後の3時半。

行事はあったとしても、とうに終わっているだろう。

豊作の祭りであれば・・・・と、伝えたら、それは新嘗祭だ、という。

新嘗祭であれば稲刈りを終えて無事豊作を迎えたことに歓ぶ新穀感謝祭になる。

そうではなく、春祭りなら、豊作を願う行事・・・

村のことなら行事も含めて府立大学の先生方が調査などをして編集発刊(※2002年9月~2006年3月)した南山城村村史がる。

15年前に発刊された村史は、村役場で販売しているようだ。

母家に保管している村史に書いてあると思うが、微細なことは記憶にない、という。

諏訪神社の本ゾーク(※造営事業)は15年前に、60年に一度のゾークに本殿を建て替えた。

20年に一度のゾークは、半ゾークとし、本殿以外の部分補修などのゾーク。

造営費用は高額なだけに、氏子はもとより外氏子の寄附を募らないと、村民だけでは不足になる。

来年か、さ来年くらいが半ゾークになると思う。

資料は、なんでも残してこの部屋の棚のどこかに収納してある。

最上段の棚に、平成5、6、7年と記した本造営資料が・・。

箱に納めたものがここにあった、と、思いだされたようだ。

ちなみに諏訪神社の主祭神は、タケミナカタ(※建御名方神)など3人の神さんを祀っているそうだ。

かつてMさんも座中であった宮元座に、特に何もしないという中元座(ちゅうげんざ)の2座が、正月明けにオコナイ行事をしていた。

オコナイ作法に用いる祭具に、長さが1mにもなる漆の木でつくった漆棒がある。

朱印を押した“ハタ”を祈祷する。“ハタ”とは、おそらく牛玉宝印を捺印した護符であろう。

祈祷した護符を苗代に立て、豊作を願った。

オコナイ行事の場は、観音堂。

聞き取りを終えてから訪れた観音寺。

格子窓から覗いて読み取った僧侶の名があった。

鮮明ではなかったが、Uさんの名だった。

祭具などを準備する役は宮座中。

子どもたちが縁叩きをし、直会で終えていたオコナイ行事は、5~6年前に神官といざこざが生じ、現在は中断している。

ただ、子どもの縁叩き作法は、午後から。

今でもしているらしい。

先人たちが、ずっとそうして村行事を継承してきた地域文化。

今の時代はエゴ。

仕える神官のパワーによって文化を継承している三重県の岡八幡宮の事例もあれば、昔の歴史やから、今の時代にマッチしないから、と云って中断してしまった地域もある。

ここ田山では、中断の道に決まったが・・・

Mさんに用事があって訪れる人も多い。

忙しい時間帯に話してくださったMさんに感謝申し上げ、オコナイ行事の詳しくは、京都府立山城郷土資料館が発刊した展示図録にあるのでそれを参考にしておくと、伝えて場を離れた。

観音寺、そしてもう一度訪れた諏訪神社。

もう一度の参拝に気づいた祭具。

拝殿前の柱に巻いてあった竹の小筒。

数珠のような形態であるが、いったい何に使うのか。

右横に書いてあった「ご自由にお受けください」とあるから、何らかの願掛けに用いるのでは・・。

また、右手に置いてある石の意味さえわからない不思議を感じる。

拝殿にあった民俗を拝見して戻った割り拝殿に、なぜか朱塗りの鳥居がある。

平成27年11月3日に訪れたときは、掲げていた絵馬に関心を寄せていたあけに、鳥居の存在はまったく気づくことなく・・・。

まさか割り拝殿にあるとは思いもよらない鳥居。

尤も、神社に登る石段にも鳥居があるが、それは石造り。

それが一の鳥居なら、朱塗りの鳥居は二の鳥居。

頭を下げて拝礼する。

注連縄は市販の製品でなく、手で結った注連縄が美しい。

見惚れていた鳥居に注連縄。

ふと左に視線を向けたそこに奉納札を掲げていた。

提灯一対は、平成21年、22年に続いて令和元年にも。

その右手にあった宮元座が寄進した釣燈籠。

同じく令和元年の奉納札。

このときの座は健在だった、とわかる。

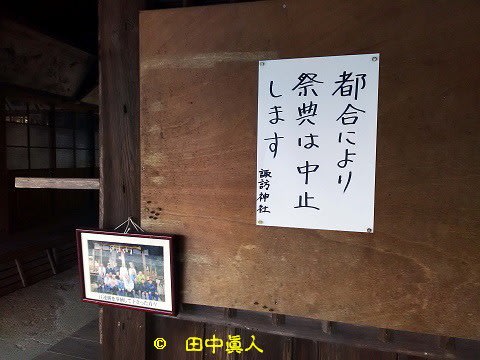

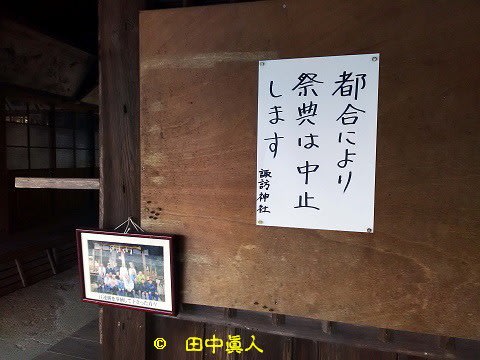

帰り際に振り返って拝礼したそこに・・新型コロナウイルス拡散防止対策に、本日の行事は中止した、と報せていた。

落ち込む気持ちを替えたくて立ち寄った南山城村の道の駅。

ここも新型コロナウイルスの影響を受けて、観光客の姿も激変していた。

サイクラーが利用する車輪立てが寂しそうに見えた。

(R2. 4. 3 SB805SH撮影)

行事の場は、京都府相楽郡南山城村田山。

鎮守社は諏訪神社。室町期には既に存在していたと伝わる。

当初は九頭大明神と呼ばれていた諏訪神社。

隣接する観音寺の住職が神社祭司を。

明治の時代に起こった神仏分離の方針によって社名を諏訪神社に。

おそらく観音寺の方が古く、後に創社された守護・鎮守社であった九頭大明神と考えられる。

その当時は神仏混合の時代。

奈良県内でもみられる正月初めに行われる初祈祷に寺僧が主に、神職が就き、村の安寧を願う修正会が行われていたのではないだろうか。

修正会は、一般的にオコナイと呼ばれていた行事である。

心臓手術を経て退院。自宅療養から数か月。

身体は完全には戻れなかったが、民俗調査の意欲が少しずつ戻ってきた。

そのころに知った行事が、ここ田山の諏訪神社で行われてきた田山の花踊り。

平成27年11月3日の取材にお会いした方に教わった観音寺のオコナイ。

主とオトナ衆は解散され、行事は途絶えた、と知った。

ウキペディアが記す年中行事によれば、1月6日が修正会。

場は観音寺であろう。

その次の行事が4月3日の春祭り。

そして5月1日が、松苗祭。

豊作を願う松苗祭は、その名の通り、

稲に見立てた松を、模擬苗として田植えの所作をされるのかもしれない。

6月半ばに農休み。

村のすべてが田植えを終えて豊作を祈る農休み。

無事に稲が育ちますように、と願う村行事。

以下、10月16日、17日の秋祭り、11月3日の花踊り、11月23日が亥の子祭り。

一連の年中行事は11月の注連縄奉納祭で締める。

オコナイが実施されていない状況に拝見したいと思った春祭り。

神社にどなたも来られるような雰囲気がない。

お近くにおられる方なら、ご存じであるかもしれないと思って声をかけた。

表敬訪問にお聞きした話者は、昭和15年生まれの80歳。元村長のMさんの話によれば、今日の午前10時だったかな・・。

訪問した時間帯は、午後の3時半。

行事はあったとしても、とうに終わっているだろう。

豊作の祭りであれば・・・・と、伝えたら、それは新嘗祭だ、という。

新嘗祭であれば稲刈りを終えて無事豊作を迎えたことに歓ぶ新穀感謝祭になる。

そうではなく、春祭りなら、豊作を願う行事・・・

村のことなら行事も含めて府立大学の先生方が調査などをして編集発刊(※2002年9月~2006年3月)した南山城村村史がる。

15年前に発刊された村史は、村役場で販売しているようだ。

母家に保管している村史に書いてあると思うが、微細なことは記憶にない、という。

諏訪神社の本ゾーク(※造営事業)は15年前に、60年に一度のゾークに本殿を建て替えた。

20年に一度のゾークは、半ゾークとし、本殿以外の部分補修などのゾーク。

造営費用は高額なだけに、氏子はもとより外氏子の寄附を募らないと、村民だけでは不足になる。

来年か、さ来年くらいが半ゾークになると思う。

資料は、なんでも残してこの部屋の棚のどこかに収納してある。

最上段の棚に、平成5、6、7年と記した本造営資料が・・。

箱に納めたものがここにあった、と、思いだされたようだ。

ちなみに諏訪神社の主祭神は、タケミナカタ(※建御名方神)など3人の神さんを祀っているそうだ。

かつてMさんも座中であった宮元座に、特に何もしないという中元座(ちゅうげんざ)の2座が、正月明けにオコナイ行事をしていた。

オコナイ作法に用いる祭具に、長さが1mにもなる漆の木でつくった漆棒がある。

朱印を押した“ハタ”を祈祷する。“ハタ”とは、おそらく牛玉宝印を捺印した護符であろう。

祈祷した護符を苗代に立て、豊作を願った。

オコナイ行事の場は、観音堂。

聞き取りを終えてから訪れた観音寺。

格子窓から覗いて読み取った僧侶の名があった。

鮮明ではなかったが、Uさんの名だった。

祭具などを準備する役は宮座中。

子どもたちが縁叩きをし、直会で終えていたオコナイ行事は、5~6年前に神官といざこざが生じ、現在は中断している。

ただ、子どもの縁叩き作法は、午後から。

今でもしているらしい。

先人たちが、ずっとそうして村行事を継承してきた地域文化。

今の時代はエゴ。

仕える神官のパワーによって文化を継承している三重県の岡八幡宮の事例もあれば、昔の歴史やから、今の時代にマッチしないから、と云って中断してしまった地域もある。

ここ田山では、中断の道に決まったが・・・

Mさんに用事があって訪れる人も多い。

忙しい時間帯に話してくださったMさんに感謝申し上げ、オコナイ行事の詳しくは、京都府立山城郷土資料館が発刊した展示図録にあるのでそれを参考にしておくと、伝えて場を離れた。

観音寺、そしてもう一度訪れた諏訪神社。

もう一度の参拝に気づいた祭具。

拝殿前の柱に巻いてあった竹の小筒。

数珠のような形態であるが、いったい何に使うのか。

右横に書いてあった「ご自由にお受けください」とあるから、何らかの願掛けに用いるのでは・・。

また、右手に置いてある石の意味さえわからない不思議を感じる。

拝殿にあった民俗を拝見して戻った割り拝殿に、なぜか朱塗りの鳥居がある。

平成27年11月3日に訪れたときは、掲げていた絵馬に関心を寄せていたあけに、鳥居の存在はまったく気づくことなく・・・。

まさか割り拝殿にあるとは思いもよらない鳥居。

尤も、神社に登る石段にも鳥居があるが、それは石造り。

それが一の鳥居なら、朱塗りの鳥居は二の鳥居。

頭を下げて拝礼する。

注連縄は市販の製品でなく、手で結った注連縄が美しい。

見惚れていた鳥居に注連縄。

ふと左に視線を向けたそこに奉納札を掲げていた。

提灯一対は、平成21年、22年に続いて令和元年にも。

その右手にあった宮元座が寄進した釣燈籠。

同じく令和元年の奉納札。

このときの座は健在だった、とわかる。

帰り際に振り返って拝礼したそこに・・新型コロナウイルス拡散防止対策に、本日の行事は中止した、と報せていた。

落ち込む気持ちを替えたくて立ち寄った南山城村の道の駅。

ここも新型コロナウイルスの影響を受けて、観光客の姿も激変していた。

サイクラーが利用する車輪立てが寂しそうに見えた。

(R2. 4. 3 SB805SH撮影)