田原本町の村屋坐弥冨都比売神社社家の餅搗きを拝見した次の目的地は、明日香村の畑(※はた)。

『飛鳥調査報告書(昭和62年3月発刊)』に記載していた“カラスのモチ”の調査である。

結論から言えば、報告書発刊前のもっと前までは、やっていた、ということだった。

”民俗調査会”が、調査・報告された畑の“カラスのモチ”行事。

「大字畑のカラスモチ(※鏡餅をとった残りモチ)は、12個(※閏年は13個)を翌日に、「※鳥来い、モチやるわ、ギンナン三つとかえことしょ」と、田畑で声を揚げる。大字上居は「※カラス来い、モチやるわ 十二のモチは、お前に一つ、自分に二つ、ゴンゲンさんに三つ、ツレ(※宙で)取ったら皆やるわ」と、叫び、一升枡に12個(※閏年は13個)入れて、やりに行った(※執筆者要約文)」

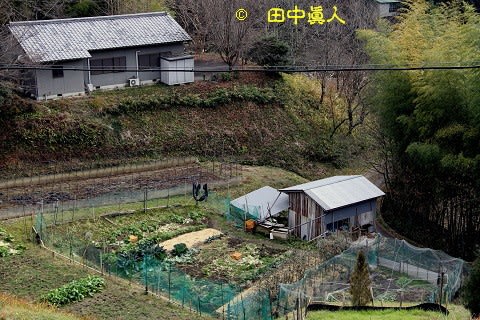

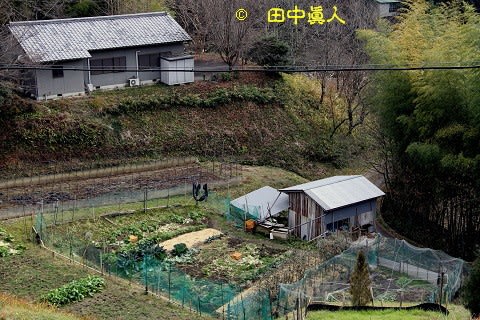

畑は、下畑に上畑がある。

調査地区は2地区。

先に立ちよった下畑で出会った85歳のSさん。

耳が遠く、聞き取り難しだったが、カラスのモチから思い出された足で踏んだギッコン、バッタン動く農具。

粉ひきをしていたというカラウス(※唐臼)。

その道具で、餅を搗いていた、という話題提供。

それもあったが、よくよく聞けばカラウスもあったが、カラサオ(※唐竿)もあった。

カラサオは、刈り取った稲を籾落としする脱穀用の農具。

昔は、薬草を栽培していたが、今は野菜。

“バリキ“と呼んでいた馬の力で荷を曳く。

明治時代初期のころは養蚕もしていたとか・・

わしら、学校あがりの中学3年から二十歳になるまで、世話をしていた、と話してくれた。

13軒もあった下畑は、現在2軒。

かつての宮座の営みはともかく、夕方の午後4時に参るだけになったようだ。

2軒の廻りであれば、一昨年の9月に訪れた、畑より上の地になる冬野も、現在は2軒の村である。

年交代にトーヤ務め。

毎年の交替に神社の祭りをしていたから下畑も同じ体制では、と思った。

『飛鳥調査報告書』によれば、下畑のウチミヤは春日神社。

垣内ごとに3組の宮講によって営まれていたようだ。

その後の何時かわからないが、下畑と上畑が分かれ、それぞれに宮講の成立があった可能性も拭えない。

あくまで推測の域であるが・・・

(R2.12.29 SB805SH撮影)

(R2.12.29 EOS7D撮影)

『飛鳥調査報告書(昭和62年3月発刊)』に記載していた“カラスのモチ”の調査である。

結論から言えば、報告書発刊前のもっと前までは、やっていた、ということだった。

”民俗調査会”が、調査・報告された畑の“カラスのモチ”行事。

「大字畑のカラスモチ(※鏡餅をとった残りモチ)は、12個(※閏年は13個)を翌日に、「※鳥来い、モチやるわ、ギンナン三つとかえことしょ」と、田畑で声を揚げる。大字上居は「※カラス来い、モチやるわ 十二のモチは、お前に一つ、自分に二つ、ゴンゲンさんに三つ、ツレ(※宙で)取ったら皆やるわ」と、叫び、一升枡に12個(※閏年は13個)入れて、やりに行った(※執筆者要約文)」

畑は、下畑に上畑がある。

調査地区は2地区。

先に立ちよった下畑で出会った85歳のSさん。

耳が遠く、聞き取り難しだったが、カラスのモチから思い出された足で踏んだギッコン、バッタン動く農具。

粉ひきをしていたというカラウス(※唐臼)。

その道具で、餅を搗いていた、という話題提供。

それもあったが、よくよく聞けばカラウスもあったが、カラサオ(※唐竿)もあった。

カラサオは、刈り取った稲を籾落としする脱穀用の農具。

昔は、薬草を栽培していたが、今は野菜。

“バリキ“と呼んでいた馬の力で荷を曳く。

明治時代初期のころは養蚕もしていたとか・・

わしら、学校あがりの中学3年から二十歳になるまで、世話をしていた、と話してくれた。

13軒もあった下畑は、現在2軒。

かつての宮座の営みはともかく、夕方の午後4時に参るだけになったようだ。

2軒の廻りであれば、一昨年の9月に訪れた、畑より上の地になる冬野も、現在は2軒の村である。

年交代にトーヤ務め。

毎年の交替に神社の祭りをしていたから下畑も同じ体制では、と思った。

『飛鳥調査報告書』によれば、下畑のウチミヤは春日神社。

垣内ごとに3組の宮講によって営まれていたようだ。

その後の何時かわからないが、下畑と上畑が分かれ、それぞれに宮講の成立があった可能性も拭えない。

あくまで推測の域であるが・・・

(R2.12.29 SB805SH撮影)

(R2.12.29 EOS7D撮影)