午後に砂モチ作業をしている、と知って出かけた天理市。

三十八神社とも呼ばれる檜垣町の三十八社。

読み名は「みそはちしゃ」と、呼ぶこともあるし、「さんじゅうはっしゃ」と、呼ぶことも・・。

神社からすぐ傍。

門松を立てている家を訪ねた。

お聞きした砂モチは、昨日にしたそうだ。

年末大晦日でなく、晦日30日の朝にしたと・・。

あれま、であったが、応対された奥さんが、うちに上がってゆっくりしいや、と言われておじゃまする。

その家のご主人は、営農組合長のMさん。

お歳は私より数年先輩の74歳。

住まいする地域の行事取材になにかと世話してくださった奈良県職員・農村振興課のSさんとともに農村活動をしている方だった。

存じているだけに、なにかと話題が弾む。

今も豆活動で、よく来てくださるので助かっていると、Mさんが嬉しそうに話してくださる。

行事のことなら檜垣町の歴史文化に強いという76歳のSさんをコールしてくれた。

女性の講なら、この人だというMさんもお家に呼んでくださり、紹介してもらった。

あれこれいっぺんに話してくれたので、帰宅してから民俗行事情報の交通整理が要るな、と思った。

砂モチは、毎年12月30日の朝から。

門松を立ててから砂モチをする。

トヤとともに今年もダンプで運んだ砂で形つくった、という。

組合長の奥さんも、口を揃えていう砂モチは、古墳の羨道のようなもの。

神さんが通る道だから、砂モチを避けてお参りする。

往路は左側。

参拝終えた復路は右側。

お伊勢さんと同じや、と、いう。

今でこそ、ダンプで運んでくる市販購入の砂であるが、かつては川砂を用いていた。

川砂は、綺麗だったころの大和川。

地元檜垣町では、大和川でなく、“初瀬川(はせがわ)”と呼んでいた川の砂。

村屋坐弥冨都比売神社の北に架かる村屋橋下辺りに砂だまりがあり、その砂を運んでいたが、護岸工事によって川砂は消え、砂が採れなくなったから市販の砂に切り替えたそうだ。

かつての大和川は蛇行だったから、砂だまりがあった。

採取地の綺麗な砂は、隣村の田原本町・蔵堂地域内にあった。

昭和57年8月に発生した台風10号によってもたらした激しい豪雨。

流れていた大和川(※初瀬川)左岸にあった堤防が決壊した。

田原本町北部の大部分が甚大な浸水被害を受けた。

その後、5年間に亘って行われた大和川改修工事によって川筋は大きく変わった。

その工事によって川東垣内は東西に分断。

旧大和川は細い水路を中心に公園化され、当時の面影を残している。

護岸付け替え工事によって、現在みられる川の流れになった。

直線的な流れでは、砂だまりができない。

だから、やむなく市販の砂に相成ったわけである。

檜垣町集落は50戸。

数組に分かれたそれぞれに庚申講があり、その数は6組。

6軒の組ごとに講の営みがある。

旧暦閏年に行われていた檜垣町の庚申講。

現在は、4年に一度の新暦にしている、という。

お家にあがらせていただくときに見つけた庚申講の塔婆。

樫の木の塔婆が、M家に残されている。

上から五文字の梵字がある。

五輪塔と同じく「空 風 火 水 地」。詠みは「キャ カ ラ ヴァ ア」である。

次の文字は願文。

「奉納寫 青面金剛童子 家内安全 子孫長久 五穀豊就 意願満足 祈願収候成 平成二十八年二月十三日 當主□□□□」と、ある。

念仏を申す“トアゲ”のときは、葉付きの樫の木。

講中の営みを終えた樫の葉を落とし、玄関上に飾るのが習わし、とされている。

4、50年前に盗まれた大日さん。

なぜか戻ってきたから、その日を記念に5月8日に村行事をしている。

安置するお堂は大日堂。

また、一番古いという地蔵さんに不動明王、弘法大師さんお安置している。

毎月の8日は、有志の女性たちが集まって般若心経を唱える。

子供らのためにしている地蔵盆は7月23日。

8月23日のお昼は、伊勢大明神を掲げる風日待ちをしてきたが、コロナ禍の関係で取りやめている。

8軒が寄り合う伊勢講に“田”がある。

いわゆる講田である。

他村でも聞くように、講田で栽培したコメを売り、講の収入源にしていたと思われる。

元日の朝、大日堂に安置している4体の仏像に正月御供の鏡餅を供える、という。

正月早々の行事取材をお願いした。

三十八社のマツリは10月23日。

明神講による神社行事のようだ。

また、3月3日は、ハツオさん行事。

ショウグンさんとも呼ぶらしい。

ちなみにこちら檜垣町でのサシサバは・・と尋ねたら、「サシ」はあった、という。

塩辛いとまではいかない「サシ」は日常に食べていたそうだ。

焼いて食べていた「サシ」は、行商が売りに来ていたらしく、2枚重ね。

また、サイラの開きと呼ぶサンマも食べていた。

これらは和歌山から東吉野を経由して運ばれたようだ。

聞き取りに長話。滞在時間は午後1時から午後3時。

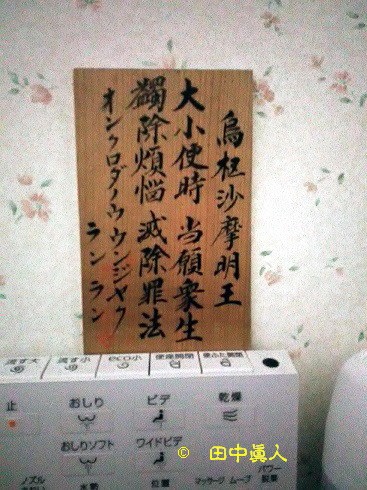

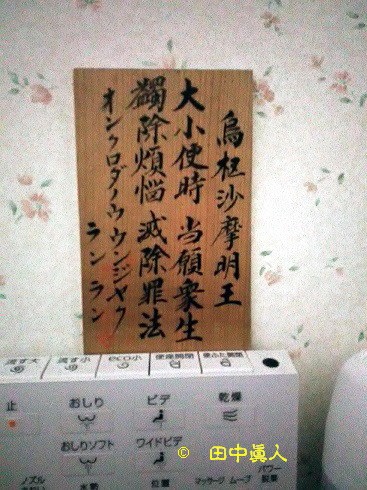

情報多寡の民俗行事。長時間に亘った聞き取り調査に、トイレも拝借した。

排尿処理に操作盤を押そうとしたそこにあった願文。

見たことのある願文に「鳥枢沙摩明王(うっさま大王)」、「大小便時 当願衆生 蠲除煩悩 滅除罪法 オンクロ ダノウ ウンジャク ランラン」とあった。

とてもよく似た願文を拝見したことがある。

平成29年6月。山添に住むSさんのご自宅に行われたあじさいのまじない願文も「鳥枢沙摩明王 オンクロ ダナウウン ジャク ランラン」。

シモの世話にならないよう、トイレに吊るした逆さ紫陽花。

そのときの願文もまた同じ鳥枢沙摩明王(うっさま大王)のご真言(※事例はさまざま。トイレに貼られているトイレの神さん)である。

次の取材地があるから、Mさんに尋ねる間もなかったが・・

ありがとうございました、とお礼を伝えて帰ろうとしたらエンジンが、回転しない。

汗、汗、汗・・・である。

ちょっとだけの立ち話のつもりにハザードをしたままの2時間。

バッテリーあがりに汗、汗・・。

Mさん、Sさんが、すぐに動いてくださった。

軽トラから引いたブースターケーブルを繋ごうとした軽バン車。

普段から見ていないバッテリーってどこにあるのか?

マニュアルを探して見つかった後ろの蓋。

繋げて軽トラのエンジン始動。

そして軽バン始動にブルブル回転音にほっとした。

お二人とも農業従事者。

農機具のバッテリー始動にたびたびブースターケーブルの出番があるそうで、作業は慣れておられた。

感謝しかないバッテリー上がりの緊急措置。

頭下げて出発したものの、いつ停止するかもわからない。

ヒヤヒヤしながら走った10kmほど。

それくらいの距離を走っておけば、十分に充電できたはずと判断した。

(R2.12.31 SB805SH撮影)

三十八神社とも呼ばれる檜垣町の三十八社。

読み名は「みそはちしゃ」と、呼ぶこともあるし、「さんじゅうはっしゃ」と、呼ぶことも・・。

神社からすぐ傍。

門松を立てている家を訪ねた。

お聞きした砂モチは、昨日にしたそうだ。

年末大晦日でなく、晦日30日の朝にしたと・・。

あれま、であったが、応対された奥さんが、うちに上がってゆっくりしいや、と言われておじゃまする。

その家のご主人は、営農組合長のMさん。

お歳は私より数年先輩の74歳。

住まいする地域の行事取材になにかと世話してくださった奈良県職員・農村振興課のSさんとともに農村活動をしている方だった。

存じているだけに、なにかと話題が弾む。

今も豆活動で、よく来てくださるので助かっていると、Mさんが嬉しそうに話してくださる。

行事のことなら檜垣町の歴史文化に強いという76歳のSさんをコールしてくれた。

女性の講なら、この人だというMさんもお家に呼んでくださり、紹介してもらった。

あれこれいっぺんに話してくれたので、帰宅してから民俗行事情報の交通整理が要るな、と思った。

砂モチは、毎年12月30日の朝から。

門松を立ててから砂モチをする。

トヤとともに今年もダンプで運んだ砂で形つくった、という。

組合長の奥さんも、口を揃えていう砂モチは、古墳の羨道のようなもの。

神さんが通る道だから、砂モチを避けてお参りする。

往路は左側。

参拝終えた復路は右側。

お伊勢さんと同じや、と、いう。

今でこそ、ダンプで運んでくる市販購入の砂であるが、かつては川砂を用いていた。

川砂は、綺麗だったころの大和川。

地元檜垣町では、大和川でなく、“初瀬川(はせがわ)”と呼んでいた川の砂。

村屋坐弥冨都比売神社の北に架かる村屋橋下辺りに砂だまりがあり、その砂を運んでいたが、護岸工事によって川砂は消え、砂が採れなくなったから市販の砂に切り替えたそうだ。

かつての大和川は蛇行だったから、砂だまりがあった。

採取地の綺麗な砂は、隣村の田原本町・蔵堂地域内にあった。

昭和57年8月に発生した台風10号によってもたらした激しい豪雨。

流れていた大和川(※初瀬川)左岸にあった堤防が決壊した。

田原本町北部の大部分が甚大な浸水被害を受けた。

その後、5年間に亘って行われた大和川改修工事によって川筋は大きく変わった。

その工事によって川東垣内は東西に分断。

旧大和川は細い水路を中心に公園化され、当時の面影を残している。

護岸付け替え工事によって、現在みられる川の流れになった。

直線的な流れでは、砂だまりができない。

だから、やむなく市販の砂に相成ったわけである。

檜垣町集落は50戸。

数組に分かれたそれぞれに庚申講があり、その数は6組。

6軒の組ごとに講の営みがある。

旧暦閏年に行われていた檜垣町の庚申講。

現在は、4年に一度の新暦にしている、という。

お家にあがらせていただくときに見つけた庚申講の塔婆。

樫の木の塔婆が、M家に残されている。

上から五文字の梵字がある。

五輪塔と同じく「空 風 火 水 地」。詠みは「キャ カ ラ ヴァ ア」である。

次の文字は願文。

「奉納寫 青面金剛童子 家内安全 子孫長久 五穀豊就 意願満足 祈願収候成 平成二十八年二月十三日 當主□□□□」と、ある。

念仏を申す“トアゲ”のときは、葉付きの樫の木。

講中の営みを終えた樫の葉を落とし、玄関上に飾るのが習わし、とされている。

4、50年前に盗まれた大日さん。

なぜか戻ってきたから、その日を記念に5月8日に村行事をしている。

安置するお堂は大日堂。

また、一番古いという地蔵さんに不動明王、弘法大師さんお安置している。

毎月の8日は、有志の女性たちが集まって般若心経を唱える。

子供らのためにしている地蔵盆は7月23日。

8月23日のお昼は、伊勢大明神を掲げる風日待ちをしてきたが、コロナ禍の関係で取りやめている。

8軒が寄り合う伊勢講に“田”がある。

いわゆる講田である。

他村でも聞くように、講田で栽培したコメを売り、講の収入源にしていたと思われる。

元日の朝、大日堂に安置している4体の仏像に正月御供の鏡餅を供える、という。

正月早々の行事取材をお願いした。

三十八社のマツリは10月23日。

明神講による神社行事のようだ。

また、3月3日は、ハツオさん行事。

ショウグンさんとも呼ぶらしい。

ちなみにこちら檜垣町でのサシサバは・・と尋ねたら、「サシ」はあった、という。

塩辛いとまではいかない「サシ」は日常に食べていたそうだ。

焼いて食べていた「サシ」は、行商が売りに来ていたらしく、2枚重ね。

また、サイラの開きと呼ぶサンマも食べていた。

これらは和歌山から東吉野を経由して運ばれたようだ。

聞き取りに長話。滞在時間は午後1時から午後3時。

情報多寡の民俗行事。長時間に亘った聞き取り調査に、トイレも拝借した。

排尿処理に操作盤を押そうとしたそこにあった願文。

見たことのある願文に「鳥枢沙摩明王(うっさま大王)」、「大小便時 当願衆生 蠲除煩悩 滅除罪法 オンクロ ダノウ ウンジャク ランラン」とあった。

とてもよく似た願文を拝見したことがある。

平成29年6月。山添に住むSさんのご自宅に行われたあじさいのまじない願文も「鳥枢沙摩明王 オンクロ ダナウウン ジャク ランラン」。

シモの世話にならないよう、トイレに吊るした逆さ紫陽花。

そのときの願文もまた同じ鳥枢沙摩明王(うっさま大王)のご真言(※事例はさまざま。トイレに貼られているトイレの神さん)である。

次の取材地があるから、Mさんに尋ねる間もなかったが・・

ありがとうございました、とお礼を伝えて帰ろうとしたらエンジンが、回転しない。

汗、汗、汗・・・である。

ちょっとだけの立ち話のつもりにハザードをしたままの2時間。

バッテリーあがりに汗、汗・・。

Mさん、Sさんが、すぐに動いてくださった。

軽トラから引いたブースターケーブルを繋ごうとした軽バン車。

普段から見ていないバッテリーってどこにあるのか?

マニュアルを探して見つかった後ろの蓋。

繋げて軽トラのエンジン始動。

そして軽バン始動にブルブル回転音にほっとした。

お二人とも農業従事者。

農機具のバッテリー始動にたびたびブースターケーブルの出番があるそうで、作業は慣れておられた。

感謝しかないバッテリー上がりの緊急措置。

頭下げて出発したものの、いつ停止するかもわからない。

ヒヤヒヤしながら走った10kmほど。

それくらいの距離を走っておけば、十分に充電できたはずと判断した。

(R2.12.31 SB805SH撮影)