五條市上之町に特定家の公事家(くじや)がある。

かつては公事家9軒と呼ばれていたが今では5軒。

廻り当番家の床の間に3幅の掛軸を掲げる。

中央は特に古いと思われた十一面観音立像。

左は六神を配置した庚申さん。

右は梵字の弘法大師さん。

表装しなおした掛軸の元の年代は判らないと云う。

それぞれの神さんに供える御供はシロゴハン。

庚申さんはタワラ結びのオニギリ。

観音さん、お大師さんは三角形むすびのシロゴハンだ。

掛軸を掲げた前で弓・矢・的を作る上之町公事家(くじや)。

1軒は服忌で欠席されるも、弓は梅ずわえ、矢はシノベ竹で12本作る。

この日の弓の弦材は紐であったが、かつてはシュロ材で編んでいたそうだ。

鬼の的はテニスラケットのような形で、弓と同じく梅ずわえを側に用いる。

「ずわえ」は真っすぐ伸びた若枝の呼び名だ。

半紙を貼って「鬼」文字を墨書する。

上に大きな文字の「鬼」。

下はやや小さな「鬼」が二つ書く。

上は「オヤオニ」で下は「コオニ」と呼んでいる鬼の的。

「鬼」に丸く囲むのは「コオニ」だけである。

3幅の掛軸を掲げた下に作り立ての弓・矢・的を置いた。

ローソクに火を点ける。

にわか導師が前に座る。

一同座って、「ほなら導師よろしくお願いします」と伝えて始まった。

リンをひと打してから般若心経を唱える。

始めに「なむしょうめん こんごうどうじ」を3回唱える。

「おんあるきゃそわか」のご真言も3回唱えて、続いて般若心経に移る。

リンをひと打して般若心経はもう一巻唱える。

いくつかのご真言を唱えて「なむだいし へんじょーこんどう」を7回唱えて終える。

弓打ちの前に祈祷された公事家は何年か前までは真言宗派金光寺の行事を支えてきた。

村のこともしていた特定家であるが事情によって、今では公事家で行われている。

つい数年前までは金光寺で「八日講のオコナイ」もしていた。

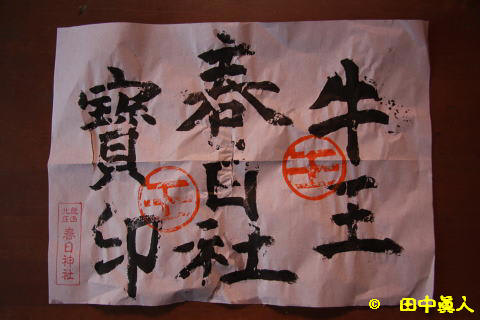

「牛王 金光寺 宝印」の文字を彫った版木で刷っていたゴーサン札。

平成26年1月11日に取材した大般若経行事で拝見した。

ゴーサン札はたばってウルシ棒に挟んで5月のモミオトシの際に松葉とともに水口に立てていたそうだ。

松葉を立てるのは虫が寄りつかないためである。

松葉にはマツヤニがある。

それが水田に流れることによって虫を除けているという。

虫除けの方法は行事とは別に石油を入れた竹筒もあるそうだ。

幕が張った竹筒の石油はウンカ除け。

油にまみれたウンカは生きていけずに死ぬ。

これも防虫のやり方だと話す。

初祈祷を終えた公事家(くじや)の人たちは家を出て庭に場を替える。

「カド」に筵を設えて鬼的を立てる。

筵に替わったのはここ数年前。

それまでは束にした稲藁だったと話す。

高さを合わせた藁束は3束を重ねて背中に鬼の的を立てていたそうだ。

一人ずつ弓を構えて矢を射る。

矢は12本。

旧暦閏年の場合は13本になるという。

鬼的はアキの方角。

いわゆる恵方、今年は西南西になる。

矢を射る順番は特に決まっていない。

何人かが矢を射る。

当番家の婦人や母親も矢を射った。

「鬼」を仕留めることができなかった矢はもう一度打つことができる。

当らなければ何度も矢を射るという。

「鬼」をぶち破った矢は家の守り神。

床の間に飾る、或いは玄関外側の上に挿しておく。

魔除けの意味があるという。

一年間、家を守った矢はトンドで燃やしていたが、数年前に中断したから燃やすことができずに残しているそうだ。

上之町に伊勢参りがあった。

公事家が集まって伊勢に代参する人をクジ引きで決めていた。

クジに当たった人は一週間かけて伊勢参りをしていたという。

「オビヤ峠」で見送って伊勢参り。

戻ってきた代参の人は「オビヤ峠」で出迎えた。

酒や肴を持っていった「5万人の森公園」で迎えの宴をしていた。

そこには明神さんを祀っていた祠があったそうだ。

八日講行事を終えた公事家はパック詰め料理で直会をされる。

乾杯をされてこの日の行事を労う。

「鬼」の的打ちはいわば上之町の初祈祷行事。

矢を射って村から悪霊を退治し安穏を祈る行事である。

接待家は廻り当番。

昔は家で作った料理をよばれていた。

「ニイタ」と呼ぶ料理は煮物のことであろう。

脚がある膳に盛っていた。

これを「デン」若しくは「オデン」と呼ぶ。

御膳が訛って「オゼン」から「オデン」に。

そして「デン」になったと思われる。

御膳を「デン」と呼ぶ地域は他所でも聞いたことがある。

御所市鴨神上郷・大西の大師講は「デン」。

明日香村稲渕・堂講のオコナイは「オデン」であった。

直会の会食。

「ぎょうさんあるからワシの分を食べてや」と云われて分けてくれた「デン」をいただく。

ありがたいことである。

その場で話してくれた上之町のトンド。

行事は1月14日だった。

お宮さんに参って神さんのオヒカリを提灯ローソクに移してトンドの火点けにする。

トンドの火は持ち帰って、その晩に小豆粥を炊く。

翌朝になればビワの葉に小豆粥をのせて家の四隅におましたという。

一口、二口はカヤススキの茎を箸代わりにして小豆粥を食べていたと昭和19年生まれのSさんが話してくれた。

平成26年1月19日に訪れたときだ。

田んぼに立ててあったカヤススキを見つけたことがある。

穂付きのカヤススキはS家の家筋だった。

(H27. 1. 8 EOS40D撮影)

かつては公事家9軒と呼ばれていたが今では5軒。

廻り当番家の床の間に3幅の掛軸を掲げる。

中央は特に古いと思われた十一面観音立像。

左は六神を配置した庚申さん。

右は梵字の弘法大師さん。

表装しなおした掛軸の元の年代は判らないと云う。

それぞれの神さんに供える御供はシロゴハン。

庚申さんはタワラ結びのオニギリ。

観音さん、お大師さんは三角形むすびのシロゴハンだ。

掛軸を掲げた前で弓・矢・的を作る上之町公事家(くじや)。

1軒は服忌で欠席されるも、弓は梅ずわえ、矢はシノベ竹で12本作る。

この日の弓の弦材は紐であったが、かつてはシュロ材で編んでいたそうだ。

鬼の的はテニスラケットのような形で、弓と同じく梅ずわえを側に用いる。

「ずわえ」は真っすぐ伸びた若枝の呼び名だ。

半紙を貼って「鬼」文字を墨書する。

上に大きな文字の「鬼」。

下はやや小さな「鬼」が二つ書く。

上は「オヤオニ」で下は「コオニ」と呼んでいる鬼の的。

「鬼」に丸く囲むのは「コオニ」だけである。

3幅の掛軸を掲げた下に作り立ての弓・矢・的を置いた。

ローソクに火を点ける。

にわか導師が前に座る。

一同座って、「ほなら導師よろしくお願いします」と伝えて始まった。

リンをひと打してから般若心経を唱える。

始めに「なむしょうめん こんごうどうじ」を3回唱える。

「おんあるきゃそわか」のご真言も3回唱えて、続いて般若心経に移る。

リンをひと打して般若心経はもう一巻唱える。

いくつかのご真言を唱えて「なむだいし へんじょーこんどう」を7回唱えて終える。

弓打ちの前に祈祷された公事家は何年か前までは真言宗派金光寺の行事を支えてきた。

村のこともしていた特定家であるが事情によって、今では公事家で行われている。

つい数年前までは金光寺で「八日講のオコナイ」もしていた。

「牛王 金光寺 宝印」の文字を彫った版木で刷っていたゴーサン札。

平成26年1月11日に取材した大般若経行事で拝見した。

ゴーサン札はたばってウルシ棒に挟んで5月のモミオトシの際に松葉とともに水口に立てていたそうだ。

松葉を立てるのは虫が寄りつかないためである。

松葉にはマツヤニがある。

それが水田に流れることによって虫を除けているという。

虫除けの方法は行事とは別に石油を入れた竹筒もあるそうだ。

幕が張った竹筒の石油はウンカ除け。

油にまみれたウンカは生きていけずに死ぬ。

これも防虫のやり方だと話す。

初祈祷を終えた公事家(くじや)の人たちは家を出て庭に場を替える。

「カド」に筵を設えて鬼的を立てる。

筵に替わったのはここ数年前。

それまでは束にした稲藁だったと話す。

高さを合わせた藁束は3束を重ねて背中に鬼の的を立てていたそうだ。

一人ずつ弓を構えて矢を射る。

矢は12本。

旧暦閏年の場合は13本になるという。

鬼的はアキの方角。

いわゆる恵方、今年は西南西になる。

矢を射る順番は特に決まっていない。

何人かが矢を射る。

当番家の婦人や母親も矢を射った。

「鬼」を仕留めることができなかった矢はもう一度打つことができる。

当らなければ何度も矢を射るという。

「鬼」をぶち破った矢は家の守り神。

床の間に飾る、或いは玄関外側の上に挿しておく。

魔除けの意味があるという。

一年間、家を守った矢はトンドで燃やしていたが、数年前に中断したから燃やすことができずに残しているそうだ。

上之町に伊勢参りがあった。

公事家が集まって伊勢に代参する人をクジ引きで決めていた。

クジに当たった人は一週間かけて伊勢参りをしていたという。

「オビヤ峠」で見送って伊勢参り。

戻ってきた代参の人は「オビヤ峠」で出迎えた。

酒や肴を持っていった「5万人の森公園」で迎えの宴をしていた。

そこには明神さんを祀っていた祠があったそうだ。

八日講行事を終えた公事家はパック詰め料理で直会をされる。

乾杯をされてこの日の行事を労う。

「鬼」の的打ちはいわば上之町の初祈祷行事。

矢を射って村から悪霊を退治し安穏を祈る行事である。

接待家は廻り当番。

昔は家で作った料理をよばれていた。

「ニイタ」と呼ぶ料理は煮物のことであろう。

脚がある膳に盛っていた。

これを「デン」若しくは「オデン」と呼ぶ。

御膳が訛って「オゼン」から「オデン」に。

そして「デン」になったと思われる。

御膳を「デン」と呼ぶ地域は他所でも聞いたことがある。

御所市鴨神上郷・大西の大師講は「デン」。

明日香村稲渕・堂講のオコナイは「オデン」であった。

直会の会食。

「ぎょうさんあるからワシの分を食べてや」と云われて分けてくれた「デン」をいただく。

ありがたいことである。

その場で話してくれた上之町のトンド。

行事は1月14日だった。

お宮さんに参って神さんのオヒカリを提灯ローソクに移してトンドの火点けにする。

トンドの火は持ち帰って、その晩に小豆粥を炊く。

翌朝になればビワの葉に小豆粥をのせて家の四隅におましたという。

一口、二口はカヤススキの茎を箸代わりにして小豆粥を食べていたと昭和19年生まれのSさんが話してくれた。

平成26年1月19日に訪れたときだ。

田んぼに立ててあったカヤススキを見つけたことがある。

穂付きのカヤススキはS家の家筋だった。

(H27. 1. 8 EOS40D撮影)