下り坂の予報・・・午後になって雲が広がってきました~

それでは・・・昨日のつづきを・・・

雛飾りの画像ばかりつづいておりますが、しばらくお付き合いください~

「かいばら1番館」前のショーウインドにも

「関学柏原スタジオ」で

「稲畑人形」の展示が!

稲畑人形の雛飾り

兵庫県指定伝統的工芸品「稲畑人形」

稲畑人形は、丹波市氷上町稲畑の赤井若太郎忠常が、江戸末期の弘化3年(1846年)に創り出しました。

美しい青色できめが細かく粘りの強い赤い粘土と、丹波霧の適度の湿りに恵まれて軽くしなやかな良質の原料に、伏見人形の流れをくみ、そこはかとなく漂う都の香りがして、素朴で親しみのある優雅で愛すべき情緒を称えるものとなり、全国に数ある土人形の中でも抜群の人気を集めました。

人形の種類は、2百余種にも及んでいますが、天神様の気品、お多福のおかしみ、舞子の艶やかさ、虎加藤の逞しさ、金太郎の無邪気さなど、いずれも丹波の人情と風土が見事に溶け合って生まれた郷土の民芸品として、手にする人々の微笑みを誘っています。明治時代すでに、宮内庁御用達となり、ベルギーやアメリカへも輸出して世界的にも名声を博しています。

初代とともに2代目赤井若太郎佐久3代目赤井若太郎直道は、明治大正と伝統文化を普及させましたが、昭和の中期3代目他界後数年途絶えていました。その後妻赤井みさ代が4代目として、独自の作風で復活させ多くの表彰を受けました。昭和50年には、兵庫県第1回「ともしびの賞」を受けました。昭和56年母他界後、5女君江が教職の傍ら技術を継承し5代目を継ぎ、昭和57年皇太子ご夫婦(現天王皇后陛下)丹波ほ行啓の際に実演。昭和63年に、常陸宮ご夫婦ご丹訪では実演を披露しました。

現在は彩色芸術に創意工夫をこらし素朴な織物柄やあでやかな染物図柄の挑戦をしています。「舞姫」のあでやかな彩色が見ものです

(丹波観光協会よりお借りしました)

電器店のショーケース

前の建物が映り込んでしまいました、、、

前の建物が映り込んでしまいました、、、

これはどこのお店だったかな?

「まちかどギャラリー」

「資生堂」のお店

酒屋さんの看板!

「柏原八幡宮」まえまで戻って・・・ 柏原が生んだ俳人にまつわる「田ステ女公園」

柏原が生んだ俳人にまつわる「田ステ女公園」 を過ぎると

を過ぎると

「丹波新聞社」

前の道と建物が写っていますが

入ると!

ずらりっと!

右側から

左奥に

伝統ある雅な世界の雛飾りです~

しかし・・・外に出ると!にわか雨 しばし雨宿り・・・

前のおうちを

ぼー-っと立っているのも手持無沙汰で

望遠で撮ってみました~

すぐに雨は上がって 「田ステ女公園」まで戻って「ギャラリーるり」へ会場マップを片手にいくと

神社がありました~

本殿はかなり上みたい!

でも・・・素通りはできないので手前の社にお参りをして・・・

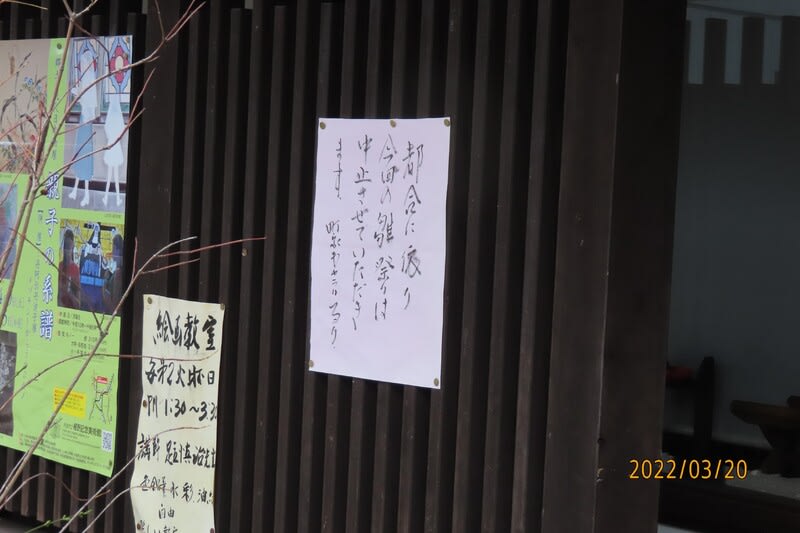

「ギャラリーるり」到着!

しかし・・・ 中止!

中止!

そのあとの「中兵庫信用金庫」も閉まっています

会場マップには「12ヶ所」と、丹波新聞では11ヶ所と乗っていましたが・・・

「曹同宗 瑞光寺」

出会う人もいなくて・・・

まだ行ってない会場もありますが、歴史ある街並みをぶらり~ぶらり~と戻ります~

コロナ禍になって以来、電車を利用しての一人お出かけは足掛け三年ぶり~で

ゆっくり~のんびり~楽しんできました

丹波市に、JR福知山線で来たのは初めてでしたが、3月12日のダイヤ改正でかなり本数が減便されているのでしょうか

特急は利用しなかったので、電車だけで2時間近くかかり、ちょっとした旅行気分を味わった一日でした~