☆

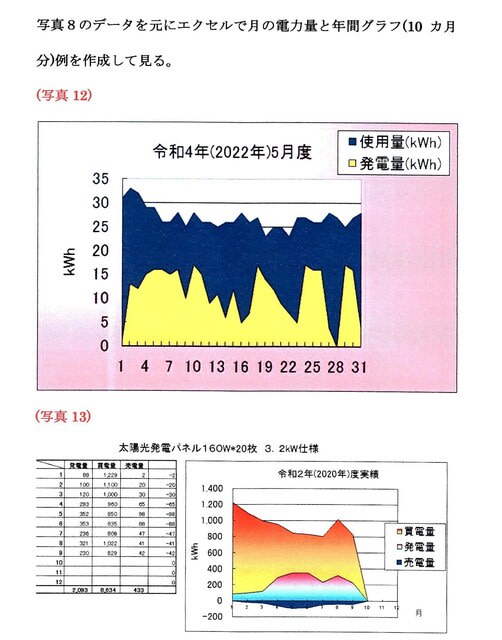

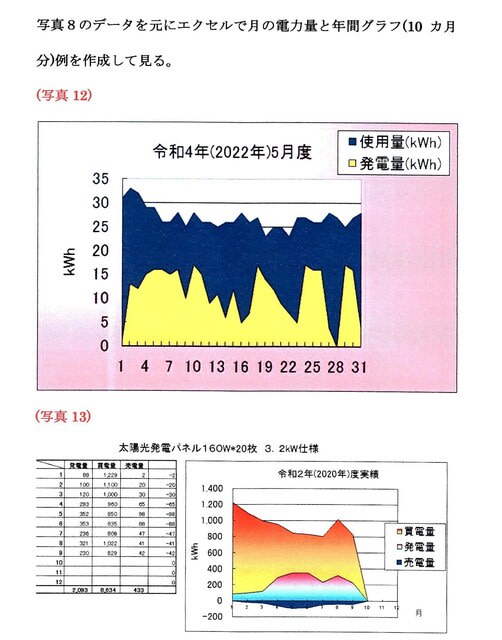

17~18日にかけて、買電、太陽光発電、売電(余剰電力)の技術投稿原稿を作成する。

ネタは多岐に渡り、あるが簡潔に素人技術者向けに構成し、判りやすくまとめるのが難しい。

原稿は約20枚程度となったが図示と写真を多く入れ、特に計算式など本記事では不要なので無し。

この原稿を採用の可否は別として、編集者は技術者的なセンスが無いとレイアウト一つで変わって来るが、

全部の記事が採用される訳でも無いから大変なパソコン作業となる。

☆

17~18日にかけて、買電、太陽光発電、売電(余剰電力)の技術投稿原稿を作成する。

ネタは多岐に渡り、あるが簡潔に素人技術者向けに構成し、判りやすくまとめるのが難しい。

原稿は約20枚程度となったが図示と写真を多く入れ、特に計算式など本記事では不要なので無し。

この原稿を採用の可否は別として、編集者は技術者的なセンスが無いとレイアウト一つで変わって来るが、

全部の記事が採用される訳でも無いから大変なパソコン作業となる。

西日本では18日夜から、特に九州を中心に記録的な大雨となり、気象庁は、山口県、福岡県、佐賀県、大分県の4県に線状降水帯発生情報を発表した。

前線と低気圧の影響で西日本を中心に大雨となり、山口県では18日夜、線状降水帯発生情報が発表された。

この影響で、山陽小野田市では、市内を流れる川の水があふれたことから、19日午前0時15分に厚狭地区に5段階の警戒レベルのうち、警戒レベルが最も高いレベル5の「緊急安全確保」を発令したが、レベル4に引き下げた。

また、福岡・久留米市では1時間に63.0mm、佐賀市で49.5mmの雨を観測した。

この影響で、福岡県と佐賀県にも線状降水帯発生情報が発表された。

さらに、大分・玖珠町付近では1時間におよそ120mm、日田市ではおよそ110mmの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は、「記録的短時間大雨情報」を発表したほか、大分県に線状降水帯発生情報を発表した。

このあとも九州では線状降水帯が発生する可能性があり、局地的にさらに雨量が増え、重大な災害につながるおそれがある。 引き続き、厳重な警戒が必要。

九州、東北宮城県など記録的な大雨で災害多発、当地は雨も少なく暑い状況。

☆

当地では、雨もさほどで無く、暑くなって来た様だ。

</picture>

</picture>新型コロナウイルス感染症対策本部の会合で発言する岸田文雄首相(右から2人目)=15日午前、首相官邸

政府は15日、新型コロナウイルス感染症対策本部を首相官邸で開き、「第7波」と指摘される感染再拡大への対応方針を決定した。

高齢者らへのワクチン接種や無料検査の取り組みを強化。

経済活動への打撃となる行動制限を避けつつ、感染対策に万全を期す。

感染症法上の位置付けの再検討なども視野に、新型コロナとの「併存」を探る。

岸田文雄首相は同本部会合で、「最大限の警戒を保ちつつ、社会経済活動の回復に取り組む」と表明。

行動制限については「現時点では考えていない」と説明した。

対応方針では、「新型コロナウイルスと併存しつつ平時への移行を慎重に進める」と明記した。

対策の柱は、ワクチン接種の促進と検査体制の強化だ。首相は、高齢者らへの4回目接種を急ぐとともに、医療従事者や高齢者施設職員も対象に加える考えを示した。

さすがにデカ!は飲めないが、客席は満員状態だ。

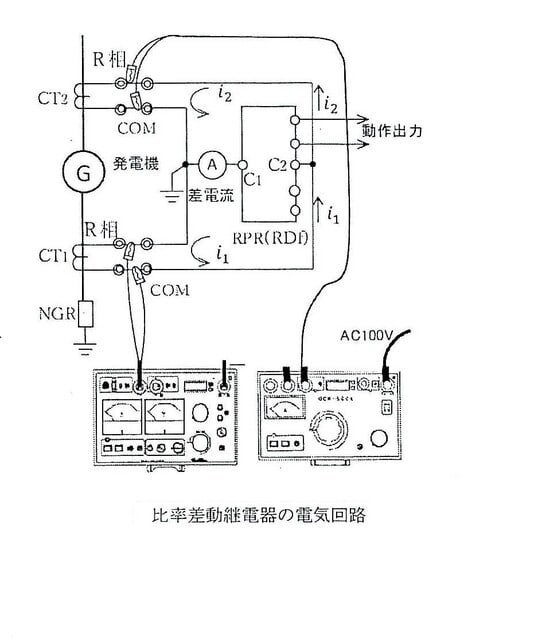

円板式の2巻線変圧器保護用比率差動継電器RDf(87t)接続図。

当然、継電器は3台必要。 現在の継電器は3相分入っており、比率、過電流、高調波の要素保護も可能。

変圧器の1.2次変流器(CT)比(電流)が異なるのでCT比合わせるため補償変流器を用いた。

デジタルは2.2~12Aまで0.1Aステップで可変、記憶出来るので変流器(CT)比率は、ほぼ100%マッチング可能となる。

三菱電機(株)CAC1-A01D2の比率差動継電器RDf(87)は3CT分入力となっており、変流器(CT)より直接となる。

デジタルCPU方式なので外部配線は簡単。

差動電流で逆電力継電器(RPR)を動作させるデモ機例。

注2の最後文言は近くなる箇所に設ける...抵抗無くす為か?、定格5.1A近くに合わせるの方が正解か。

☆

某、技術誌面に掲載されていた比率差動継電器RDf(87)の入力となる変流器(CT)の結線図、ベクトル図。

特高変電所に使用している例だが、CCTは変流比を合わせる、現在のマッチングタップ整定は継電器にて簡単に出来る。

補償変流器(CCT)は、不要となり比率差動継電器RDf(87)内の整定(マッチングタップ)で1.2次の電流を合わせる。

ネットよりコピーしたもので、コチラは補償変流器(CT)では無く補助変流器(CT)。

CTの種類の中に補助CTなるものがあるようですが、これは何のためにつけるのでしょうか?

結線を見ると主CTの2次側についてたりするんですが・・これで更に何かを計測したりするのでしょうか?

ベストアンサー

普通のCTは二次電流が5Aですが、これは(電子化以前の)過電流継電器などでは、 電流の大きな5Aの方が都合が良かったので、5Aが標準になったのです。

CTの負担は(容量)、二次電流×二次側インピーダンスで表されます。

負担が大きいほど、大型で高価なCTが必要です。

(二次側が10Ωだと、10×5=50VAの変流器が必要ですが、1Aだと10×1=10VAで済みます) ところが 遠隔場所でも電流を測りたいときがあります。

距離が遠いので、配線のインピーダンスが大きくなり、CTの負担が増えてしまいますが、 インピーダンスを小さくするために太い電線を使うわけにも行きません。

1Aにすれば負担が小さくなるのですが、継電器用には5A必要なので困ってしまいます。

そのためCTの二次側の5Aを1Aに変換して遠隔場所で電流を計測するために「補助CT」をつけることになります。

これ以外にも、CT二次側を遠隔場所へ直接配線すると、配線に異常が発生(断線など)した場合に 保護継電器が動作しない事になってしうので、CTの二次配線は安全な盤内に留め、 外部には補助CTの二次配線を渡す場合もあります。

変流器(3CT)の結線は左の内開き、右の外開きのパターンがあるが、図は何れもスター結線でコモン線も1線出てきてE3アースとなる。