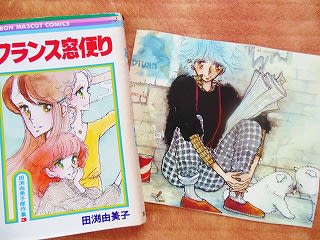

「フランス窓便り」田淵由美子(りぼん 1976年6~8月号)

すみません、写真がちょい小さすぎ。

右のイラストは「りぼんオリジナル」という雑誌の表紙でした。イラスト部分だけ切り取ったものを、あと何枚か持っているので、次回大きく出しますね。

で、田淵由美子さんです! 言わずと知れた「りぼん」の看板作家さん。なつかしい~!

とにかく絵柄が好きでした。かわいくて、あたたかみがあって、ハイセンス。

ちょっとアンティークな感じのファッションも、おしゃれですてきだった。

定規を使わずにペン入れするフリーハンドの手法で背景を描いてますが、それが効果的で、手作り感いっぱいでしたね。

お話のほうは、ほとんどが「自分に自信のない女の子」と「超イケメン男子」のラブストーリー。

性格のゆがんだ人間は皆無、まちがいなくみんな善人、まちがいなくハッピーエンド。

でもそこがよかった、というか、それがよかった。

安心して好きな絵柄にひたっていられました。

「このストーリーが好き!」というより、「田淵由美子ワールドが好き!」っていうのかな。

でもこれって、案外大変なことですよ。よほど画面に力がないとできないことですから。

「フランス窓便り」は、ひとつの家でくらしている3人の少女たちの連作短編でした。

安心の由美子ワールドでしたが、同時収録の「ローズ・ラベンダー・ポプリ」がさらに好きだったので、記念に写真を。

タイトルからして、あこがれでしたねー。ラベンダーとかポプリとかいう単語を知らない、女学生時代に読んだものだから(笑)。

あと、特筆すべきだと思うのは、キャラたちの年齢と舞台ですね。

ほとんどが大学生(たぶん早大生)で、大学のキャンパスとかもしょっちゅう出てくる。これが大変よかった。

高校じゃだめなんですよ。大学というのがポイント。

自分たち(女学生)が住んでいる場所とは少し離れた、少しおとなの世界。

かわいい絵柄にもかかわらず、そういうムードが、とくに男性キャラのほうにはっきり出ていてとても魅力的でした。

あたりまえですが、幼い絵柄のまま設定だけを大学生にしたって、魅力的でもなんでもありません。

おとなのムードを演出するに足る力が、作家にあったということです。

田淵さん自身は、「りぼん」時代のあとのほうでは、ハッピーエンドじゃない切ないストーリーに移行しようとした気配があります。

本当の意味でおとなっぽい、別のタイプの話も描きたくなったのかな、と思いながら読んでいましたが・・・。

出版社のニーズもあるし、それこそオトナの事情も大きい世界なんでしょうね。

つづきます

こちらは、おまけ。

こちらは、おまけ。