お正月も終わり、そろそろ世間の空気も日常に戻り始めたとある週末。久しぶりにちょっと出掛けることにした。

個人的な気分を優先して何気なく自由に出掛けるのは本当に久しぶりだった。特別何かに拘束されている訳ではないが、そもそも出不精ということもあって昨年後半あたりからは個人的な行動が減っていた。

この日は朝起きてすぐ「今日はちょっと出掛けてみよう」と珍しく思ったのだ。前に投稿した『

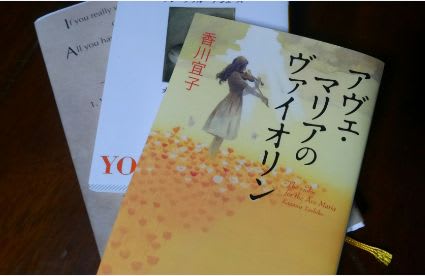

知ってる街 』と違って今回は目的があった。それは本屋さんだ。ネットで面白そうな本屋さんを見つけたのでそこに行ってみようと思ったのだ。本を読む習慣はあまりないが時々書店に立ち寄ることもあるし、たまには本を購入することだってある。とは言え数年に一度か二度といった感じだけど。とりあえずその本屋さんに行ってみてぶらりと店内を歩きそのまま気分次第ですぐに店を出るもよし、欲しい本が見つかれば購入するもよし。そんな軽い気分で出掛けた。目的地である本屋さんに行くことが目的ではなく出掛けること自体が目的だったのかも知れない。前回は「時間潰し」で今回は「暇潰し」と言ったところだろうか。

目的地の最寄駅はJRしかない。という訳で梅田に出てまずはJR大阪駅に向った。

梅田もある意味では随分久しぶりな気がする。地下鉄谷町線東梅田駅を降りて阪急電車に向うか、あるいは地下街を歩いて駅ビル方面に行くことはたまにあるが、JR大阪駅方面に出るのがかなり久しぶりだった。

大阪駅の北側、通称「梅田北ヤード」が新しくなってどれほどの年月が経ったのだろうか。このブログを書くにあたり調べてみたら先行開発区域である「グランフロント大阪 」が2013年4月に開業し、後発開発区域「グラングリーン大阪」が2027年春に全面開業の予定らしい。知らんけど。

新しい物を柔軟に受け入れられなくなって久しい。頭も固ければ感受性も乏しくなってそれがもう当たり前になってしまっている自分がいる。新しい物を否定するつもりはない。ただ変化に付いていけないだけだ。そして興味も持てなくなったのだ。自分としては自然な成り行きでそうなっているだけで頑ななポリシーであったり拘っている訳でもない。ただ何となくそんな感じなのだ。

地下街も変わった。いつも生活の中でほぼ決まったルートしか移動しないのだが、たまたまそのルートは今も昔のままだったりする。だからたまに違う場所に行こうとするとまったく見覚えのない世界に入り込んでどっちに行けばいいのか分らなくなってしまう。少し大袈裟かも知れないが実際にそんな感覚だ。この日は谷町線東梅田駅から御堂筋線梅田駅方面へ。全然違う。そう言えば工事をしているという話を随分前に聞いたことを思い出した。

「こんなふうになったのか」

暫く柱の前に立って周辺を見渡してから階段を上がりJR大阪駅方面へと向う。昔はこの場所に立ち食いのうどん屋があった。外に出ると大阪駅の東口、今は御堂筋口がある。

大阪駅周辺が新しくなってから梅田に行くことがなくなった。新しい梅田を拒絶している訳ではない。たまたまその頃に生活習慣が変わり仕事に行く際のルートが変わっただけだ。それに伴いプライベートでも出掛ける方向も変わっていった。久しぶりに訪れてあらためて大阪駅周辺の変貌ぶりを実感する。「浦島太郎やな」と心の中で呟きながら「もし他府県の人に大阪案内を頼まれても自分が迷子になってまうがな」なんてことも思った。

混雑する人混みの中でそんなことをのんびり思っていられるのも「暇潰し」を目的に出かけて来たからだ。先を急ぐ必要ははい。観光客にでもなった気分で駅前の歩道に上ってみることにした。

「大阪ももう変わっちゃったね…」 川村カオリの『金色のライオン』を勝手に替え歌にして頭の中で流しながら階段を上る。そこは知らない街だった。記憶の中の風景と違う。阪急百貨店も阪神百貨店も違う外観になっている。何度も言うが新しい梅田を拒絶するつもりはない。ただそこにあったはずの思い出が消された気分になった。ノスタルジックになれない。まだ人生は続くのだからこれから新しい思い出を作ればいいのかも知れないが少なくともこの時はそんな気分になれなかった。何が悪い訳でもないし誰のせいでもないけれど。

梅田の思い出を探ってみる。

梅田に出てドキドキと楽しめたのは中学生ぐらいの頃までだったかも知れない。ローカルの地元の町から電車に乗って大きな街に出るドキドキ。大人達に紛れて歩くドキドキ。友達と映画館で観た「ゴーストバスターズ」や「バック・トゥ・ザ・フューチャー」は今でも楽しい思い出だ。

しかし10代後半頃からは自分にとっての梅田は通勤と帰宅の途中に通過するだけのストレスだらけの場所に変わった。それでも当時は梅田の街を歩きながらノスタルジックな思いにふけったりもしていた。1960年代から70年代ぐらいに掛けての文化の名残が街の片隅の至る所に見受けられたのだ。駅の改札や階段や天井、地下の食堂街、映画館、居酒屋、大人になるということはある意味で時間を遡ることでもあると感じていた。自分が成長するにつれて「昔」に遭遇してゆくような感覚だ。職場の人達や友人達と東通商店街あたりに飲みに行った楽しい思い出もある。いつしか時間に追い抜かされてしまったのかも知れない。勝手な感傷だが全てが愛おしく思えた。

それにしてもだ。

新しくなったとは言うものの、大抵は今までそこに在った物にあれこれ何かを付け足しているだけのように見える。歩道橋から見下ろす風景に圧迫感を覚えてしまう。大阪駅も狭いスペースにごちゃごちゃとパーツを付け足しただけのように思える。

空間がない。空が見えない。街から余白が消えてゆく。

しかし変わったのは街だけではない。かつての若者だった私は心に余裕のないおっさんになってしまった。気付けば文句ばかりだ。ひとつ言えるとすればいつの時代も街には古い物と新しい物が混在していてそれは今更ではないということだ。

梅田、とりわけJR大阪駅周辺に足が向かないのにはもうひとつ理由がる。

単純に人混みが苦手なのだ。これは個人的な性格の問題であって街や時代が悪い訳ではない。

駅構内も新しくなった。目的地の駅へ行くためにどのエスカレーターを使えばいいのか少し戸惑う。

「たぶんここでええやろ」

そう。今日はそんな適当さを味わいたいだけの「暇潰し」だ。

他のホームと比べてJR宝塚線のホームは人が少ない気がした。

車内もガラガラだった。

やがて静かにゆっくりとホームを出る。

流れる車窓を見つめながらのんびりと電車に揺られるのも久しぶりだった。

新宿ももう変わっちゃったね

僕らが出会ったあの頃は

ネオンサインだってもう少し

優しかった気がする

君も僕もヒッピーだった

魂の行き場をさがして

あてもなく歩き疲れては

ひとつの毛布の中

金色のライオン 川村カオリ

VIDEO