山の紅葉がどのあたりまで進んでいるのか、それを確かめたくて、10月30日に、山を歩いてきました。

鳳来寺山を歩くことに決めましたが、一人で歩きますので、車を置いた場所に戻ってくるようなコースを考えます。

往復同じ道を歩くのは嫌ですので、一筆書きで歩くように周回ルートを以下のように描きます。

場所は東三河の鳳来寺山と、そこから東海自然歩道を利用して棚山高原まで歩き、通行止めがしてあった、やや不明瞭な道を使って、山寺の寝観音を経由して、大石まで下山します。

山を下りてからは、それが定めの平地歩きをして戻ってきます。

全行程で13kmになっていました。

位置図 ↓

鳥瞰図 ↓

断面図 ↓

主目的の鳳来寺山よりも棚山の方が標高は高いのです。

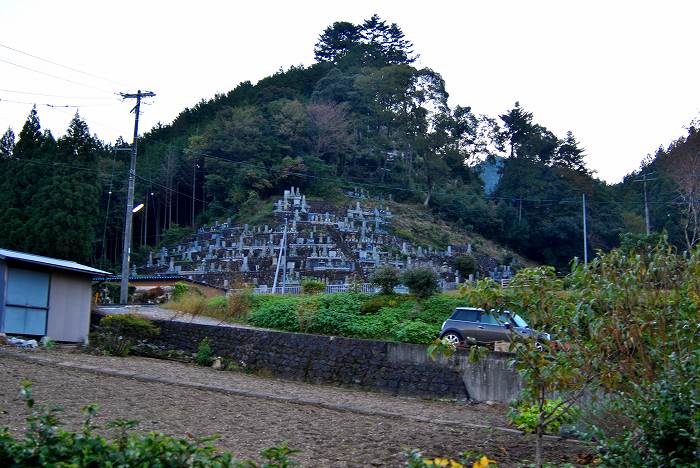

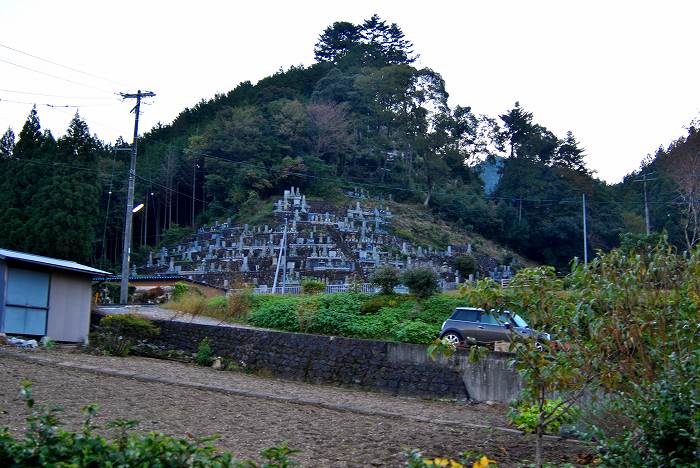

朝まだき ↓

午前6時にこの場所に着きました。ストレッチを入念に行いながら、あたりの景色を見まわします。

山腹にはまだ朝日が差してきません。

歩き始め ↓

始めの一歩は、山の斜面にあるお墓の下ですね。これはよい目印になります。

登山口 ↓

ここから、まだ薄暗さの残る、山中に入っていきます。

フユイチゴ ↓

フユイチゴには赤い実がつき始めています。

天然記念物境界石柱 ↓

これには名勝天然記念物・(側面に)文部省・・・・と刻まれていました。

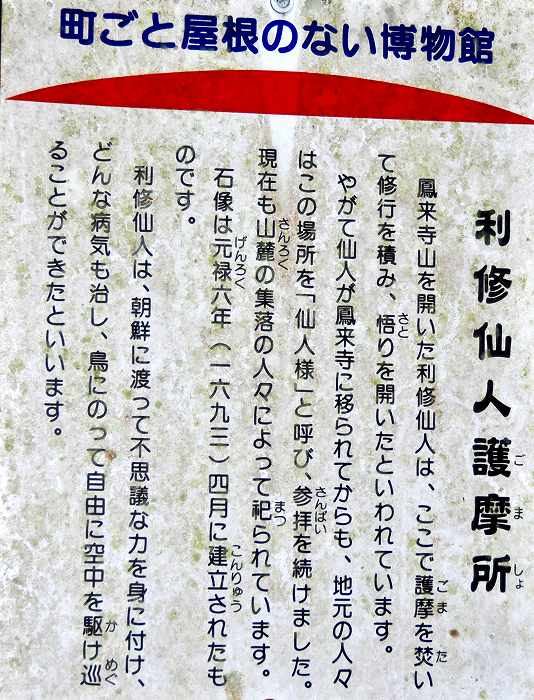

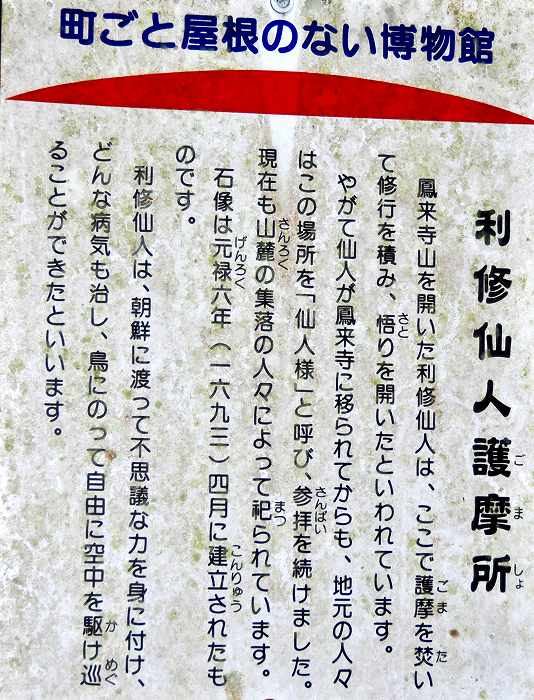

利修仙人の護摩所 ↓

利修仙人の石像 ↓

相当大規模な岩窟で、岩の庇があり、これはなかなか勿体の付いた場所でした。

イワカガミ ↓

今の時季ですから、もちろん、花などは咲いていませんが、この小群生はチェックしておきましょう。

シキミ ↓

この山でも、シキミの木は、ちょこちょこと顔を出してきます。

モミの大木 ↓

このあたりから稜線上を歩くようになります。時折モミの大木が姿を見せます。

朝日がやっと・・・・

行く手にやっと朝日が届いてきました。山を歩いていて、一番すがすがしく感じる瞬間です。

野鳥の巣箱 ↓

こんな山深い場所にも、巣箱が掛けられています。何の鳥の”巣掛け”を期待したのでしょうか。

鳳来寺山を歩くことに決めましたが、一人で歩きますので、車を置いた場所に戻ってくるようなコースを考えます。

往復同じ道を歩くのは嫌ですので、一筆書きで歩くように周回ルートを以下のように描きます。

場所は東三河の鳳来寺山と、そこから東海自然歩道を利用して棚山高原まで歩き、通行止めがしてあった、やや不明瞭な道を使って、山寺の寝観音を経由して、大石まで下山します。

山を下りてからは、それが定めの平地歩きをして戻ってきます。

全行程で13kmになっていました。

位置図 ↓

鳥瞰図 ↓

断面図 ↓

主目的の鳳来寺山よりも棚山の方が標高は高いのです。

朝まだき ↓

午前6時にこの場所に着きました。ストレッチを入念に行いながら、あたりの景色を見まわします。

山腹にはまだ朝日が差してきません。

歩き始め ↓

始めの一歩は、山の斜面にあるお墓の下ですね。これはよい目印になります。

登山口 ↓

ここから、まだ薄暗さの残る、山中に入っていきます。

フユイチゴ ↓

フユイチゴには赤い実がつき始めています。

天然記念物境界石柱 ↓

これには名勝天然記念物・(側面に)文部省・・・・と刻まれていました。

利修仙人の護摩所 ↓

利修仙人の石像 ↓

相当大規模な岩窟で、岩の庇があり、これはなかなか勿体の付いた場所でした。

イワカガミ ↓

今の時季ですから、もちろん、花などは咲いていませんが、この小群生はチェックしておきましょう。

シキミ ↓

この山でも、シキミの木は、ちょこちょこと顔を出してきます。

モミの大木 ↓

このあたりから稜線上を歩くようになります。時折モミの大木が姿を見せます。

朝日がやっと・・・・

行く手にやっと朝日が届いてきました。山を歩いていて、一番すがすがしく感じる瞬間です。

野鳥の巣箱 ↓

こんな山深い場所にも、巣箱が掛けられています。何の鳥の”巣掛け”を期待したのでしょうか。