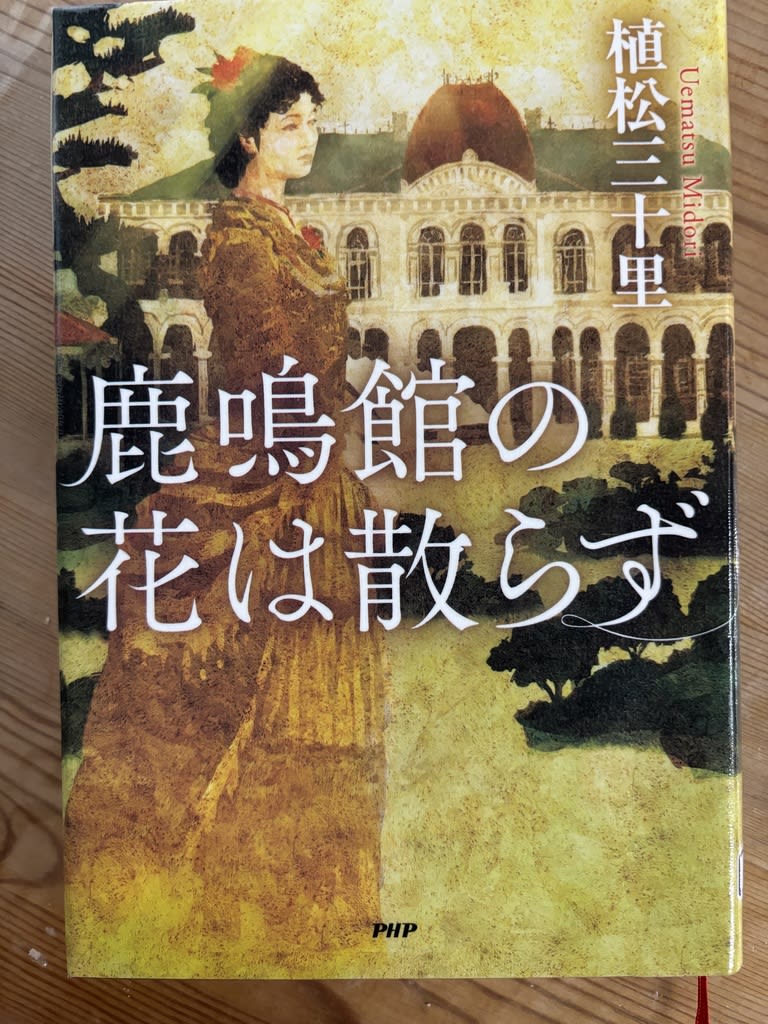

鹿鳴館の花は散らず 著:植松三十里

図書館へ返却に行った際、新刊コーナーに置かれてて、手に取った一冊。

その内容がどんなものかよりも、「鹿鳴館」に惹かれる。

東京日帰りをした日のお供でした。

主人公は、鍋島榮子 (なべしまながこ)。

佐賀藩最後の藩主・鍋島直大と再婚し、外交の場・鹿鳴館で「鹿鳴館の花」と呼ばれた女性。

叶わなかったが、不平等条約の改正にも一役買い、のちには、日本赤十字の設立に貢献した方。

この本を読むまで、そのお名前さえ知らなかった。

こんないい方したら失礼なのは承知の上だけれど、お嬢様で奥様で、

自ら大変な役割を買って出なくてもいいではないかと、思いながら読む進んだ。

この人に限らず、近代日本への変革を支えた女性は本当にパワフルで、思いやりが深く、それでいて控えめで。

かくありなん、ですね。

文中登場するのが、【ノブレスオブリージュ】高い社会的地位には義務が伴う。

ご主人と共に、この言葉を全うした人生だったのだろうと思います。

もっと言うと、ご夫妻揃って、ご自分たちが亡き後の時代までも、

先読みして、いい意味で企てる、そんな視野にあっただろうと。

綿密に調べられた史実に基づいて展開しているのだろうけれど、

物語として、穏やかな感動が随所に盛り込まれていました。

著者の作品は以前にも読んだことがあるのだけど、

今回、続けて読みたいと思い、返しに行ったついでに書棚へ。

偶々手に取った一冊が、なんと鍋島直大氏の物語。

引きが強いね。

@ふると

忘備録 鹿鳴館

1883年(明治16年)に建設された西洋館。

外国との社交場として使われた。

現在の帝国ホテルの隣のあたりにあったそう。

設計はイギリス人建築家のジョサイア・コンドル。

明治政府によって招かれた、お雇い外国人の一人で、現在の東大で西洋建築を教えた。