茶入を拭き清めて、茶碗を膝前へ置き、柄杓を引き一礼します。

その外は、いつもの唐物の点前と同じです。

お仕舞の時、茶碗はすぐに建水の先に仮置きします。

後道具の片付けは、いつもの通りです。

盆点も、扱いは同じようにします。

その外、茶筅飾より茶通箱、台天目も変わりはありません。

洞庫にて

人形遣いの棚を茶道具に応用したという説があります。(『茶道望月集』1723に「右道幸を見立初めたる事は、手グツ人形をツカイ初タル者を道幸の坊といふ也、箱をせおふて旅行自由する様に拵、夫に色々人形を入てツカイ歩行せし、其箱より見立初し事と也、其人の名を取て、今以道幸と云と也」)

胴庫は、台目畳の置き合わせと同じになりますので、竹釘の打ち方(どういう意識で先人が用いていたのか)などについても点前をしながら考えていきました。

大綱和尚(大徳寺435世。1772~1860)の初午の句。

朱漆の花入に水仙。

「侘びた表装の前に朱が生え、互いがよい味を・・・」と、いうようなお話も。

初炭の稽古では、濡れ灰を蒔くときと救う時のの灰匙の向きについても細かく見ていきました。

二月は、盆点の稽古もございます。

ご参加の皆様、宜しく願います。

人形遣いの棚を茶道具に応用したという説があります。(『茶道望月集』1723に「右道幸を見立初めたる事は、手グツ人形をツカイ初タル者を道幸の坊といふ也、箱をせおふて旅行自由する様に拵、夫に色々人形を入てツカイ歩行せし、其箱より見立初し事と也、其人の名を取て、今以道幸と云と也」)

胴庫は、台目畳の置き合わせと同じになりますので、竹釘の打ち方(どういう意識で先人が用いていたのか)などについても点前をしながら考えていきました。

大綱和尚(大徳寺435世。1772~1860)の初午の句。

朱漆の花入に水仙。

「侘びた表装の前に朱が生え、互いがよい味を・・・」と、いうようなお話も。

初炭の稽古では、濡れ灰を蒔くときと救う時のの灰匙の向きについても細かく見ていきました。

二月は、盆点の稽古もございます。

ご参加の皆様、宜しく願います。

唐物点

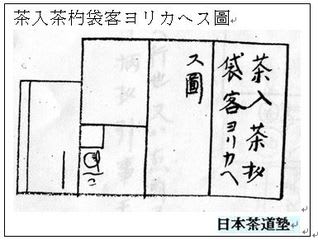

炉の唐物で、中立ちのとき、濃茶の準備としての水指と茶入の位置は図の通りです。

濃茶の始め茶わん持ち出し、点前座に座り、図の所に置きます。

建水を取り入れます。

建水を取り込み、開き戸が閉まった後、茶碗を建水の上あたりに置き直します。

風炉茶通箱

点て方は、いつもの通りです。

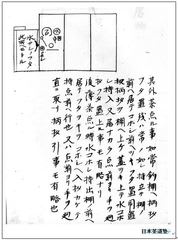

あとの茶入を出す時、立って棚の前へ座って、両手で箱を棚から下し立って点前座へ戻り座ります。

茶通箱を、いつものように扱い廻して、茶入を箱から出します。

箱を廻し戻して、立って棚の前へ行き、棚へ上げ置きます。

後に拝見で客に出す時も、茶入(棗)・茶杓・袋まで出しから、立って棚の前へ行き座ります。

箱を持ち点前座へ戻り、いつものように廻し、出すところもいつもの所です。

棚前まで行く動きが、特別ですが、外はいつもと同じです。

茶入の袋は、中柱の袋釘に一つ掛け、もう一つはいつものように置きます。

この外、茶筅飾りより、盆点まで風炉の時の扱いはいつもと同じです。

その外、茶を点てる時の点前は,いつもと同じです。

釣棚へ柄杓と蓋置を残す形は,いつもと同じです。

風炉の点前座で、柄杓蓋置と建水を持って、釣棚の前に行きます。

建水を前に置き、蓋置をいったん置いて、まず柄杓を棚に上げ、蓋置も棚に上げ、建水を水屋に持ち帰る。

また、風炉の居前(点前座)のまま、手を廻して柄杓と蓋置を釣棚に上げることもありますが、これは略した形です。

後に薄茶を点てる時、建水を持ち出し棚の前へ座り、蓋置を建水へ入れ、柄杓を建水に掛けて持ち、点前座へ行きます。

または、点前座から手を廻し直接(柄杓蓋置を)取り、柄杓をいつものように引くこともありますが、これは略した形です。

図には、水指の蓋を台目中柱の所に立掛けて置くこともある、と記されています。これは、水指の蓋の大きさにもよると思われます。

炉の時、香合は釣棚の上で釣り竹の方へ置きます。

風炉は図のように置きます。

炭の時、香合は居前の位置から横竹の下から取ります。

下の図は、中立ちの間の道具の置き場所です。