今年になってから

福井もかなり回りました。

まずはこの春に18切符で

回った旅で、鯖江、福井駅、

福井城と回りましたね。

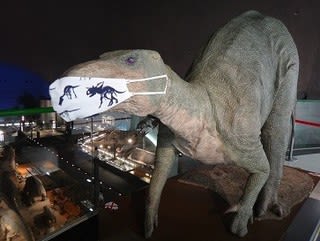

そのあと恐竜博物館、東尋坊と

最近は回っています。

そして今回はその福井まわりの

第6弾で福井城が栄える前の

一乗谷の遺跡の方を

回ることにしました。

回ったのは車です。

18切符はやはり蜜の中で

進んでいくから、

まだちょっと抵抗ありますからね。

高速道路の18切符とかないかなあ。

むかし高速道路をどれだけ

乗っても1000円ていう

政策を展開していた時代があったなあ。

doironが高速道路と仕事の関係で

かかわっていた時代で、

この政策により道路公団の

対応がめちゃめちゃ

固くなったときがあったなあ。

ま、それはさておき、

北陸自動車道の福井で降りて、

国道158を東向いて走っていきます。

足羽川沿いの道です。

福井北部の川はすべて

最終九頭竜川に合流して、

あの三国の堤防のところから

日本海にそそぎます。

この足羽川はその支流で、

さらにその足羽川にそそぐ

一乗谷川の流れに沿って、

この一乗谷の遺跡が広がっています。

ここは戦国時代に朝倉氏五代が

103年間にわたって

越前の国を支配した城下町跡です。

武家屋敷・寺院・町屋・職人屋敷や

道路に至るまで町並が

ほぼ完全な姿で発掘され、

国の重要文化財・特別史跡・特別名勝に

指定されています。

1573年に信長に攻められ

灰燼に帰したこの城下町も

1967年に発掘が始まって、

当時の姿そのものを

連想させるような形にまで

整備されているようです。

まずは「水の駅」といわれる

ところに立ち寄ります。

ここには足羽川から水路がひかれ、

その周りにビオトープを

設けていますねえ。

ヤブカンゾウや

ネムノハナが

咲いていたり、羽の黒いトンボが

飛び交っていました。

ハグロトンボだと思われます。

きれいな水、深そうな山々、

広々とした田んぼ。

豊かな自然に囲まれたいい所です。

ここでお土産を見ていこうと

物産コーナーに立ち寄ると、

まあたいていは他とよく似たものが

並んでいるのですが、

ひとつ驚くものが。

ミセスがよく作っている

「空き缶風車」が、

なんとお土産コーナーの片隅に。

ああ、こんなものを

売っているんですねえ。

驚きでした。

さあそれではここを出て、

さらに一乗谷川谷の奥深く、

発掘現場の方へと

向かって行きましょう。

しばらく行くと一乗谷朝倉氏の

遺跡資料館があるので

よっていきましょう。

あ、その前に電車が見えましたよ。

小さな車両で足羽川を渡っていきます。

越美北線です。

学生のころ深田久弥の書いた

百名山の本を、

自分の本棚の一番上の

目立つところに並べており、

折々に読んだりしていました。

その中の福井県の山で

「荒島岳」という山があります。

標高1523mの

さほど高くはない山なんですが、

これが静かないい山でした。

山ってこんなにやさしさが

あるんやと思った山でしたが、

山頂に登ってみてびっくり。

荒々しい白山の景色が

目の前に一気に広がります。

やさしさの中には

必ず厳しさもあるんやで

と教えてくれたような山でした。

その山に行く時に、

乗った電車が越美北線でした。

3回はいったなあ。

冬のスキー場の片隅にテントを張って、

登山しました。

あの時に登った山は・・・

と言い出すとまだまだ続きます。

とりあえず、学生の多感な頃に、

感激した素敵な山登りで、

交通機関として

親しくなった越美北線は

思い出の電車なのです。

そんなことを考えながら、

一乗谷駅近くの

一乗谷朝倉遺跡資料館に

入っていくのでした。

続く