高田神社は西舞鶴から東舞鶴へ行く2つの幹線道路である国道27号線と白鳥街道を結ぶ道路沿い、そして

JR舞鶴線の線路脇に鎮座する式内社である。

【創建】不明

【ご祭神】建田背神(たけだせのみこと) ※丹波国造海部氏の祖神とされる

天鈿女神(あまのうずめのみこと)

【社格】延喜式内小社 正三位 村社

【境内】鳥居2柱 灯籠2対1基 狛犬3対 境内摂社7社並びに地蔵尊? 拝殿(舞殿)本殿など

【場所】舞鶴市上安中イナキ

高田神社へ行く道。参道というよりあぜ道。手前におそらく高田神社のと思われる灯籠がある。

境内はきれいに整備されている。最近は植樹もされているようだ。

手水舎と摂社。左より廣峰神社・稲荷神社・水天宮神社・兵主神社・大川神社・秋葉神社

そして天神社。その横にはもはや何かわからぬ石像まで祀ってあるが、わずかに錫杖が彫られているのが

確認でき、また赤い前掛けもあるので地蔵尊だと思われる。

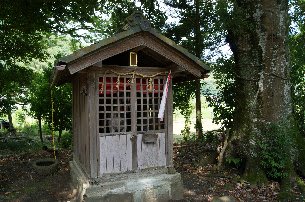

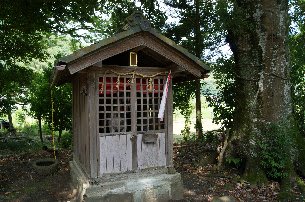

拝殿(舞殿)の先に廊が延び、向拝つきの本殿という造りは倭文神社と同じ。由緒書には延享元年(1744)造営で

萱葺とあるが、写真の建物は覆屋でその内部に本殿があるのか、暗くて目視確認できなかった。

神像は藤原期につくられた白木一本のナタ彫リらしい。本殿前に明治期に奉納された灯籠等が残る。

<参拝メモ>

さてこの高田神社。神社を見渡すことのできる道路はこれまでにも何十回、いやおそらく何百回と自動車で

通っているはずなのだが、あそこらへんに神社の森があったような~という薄っすい印象しかなかった。

自転車でその道路まで行く。しかし道路と神社の間は線路が遮っていて、どうやって神社に下りれるのか

一見してはわからなかった。まさか踏切のない線路を渡っていくわけにもいかんし・・・と考えていて、

思い出した。この近くにちっこい踏切があるのを・・・。右前方には自動車学校。その付近にある住宅に

通じる踏切。よく見ると灯籠が1基あるではないか。そして踏切を渡ってすぐ左側に上掲の写真のような

幅1mほどの細い参道を通って高田神社に行けた。自動車では通れる道ではないし、付近に駐車できる場所

もないので、参拝には是非自転車か徒歩で!

←ポチリとクリック応援お願いします

←ポチリとクリック応援お願いします

←こちらもよろしく!

←こちらもよろしく!

JR舞鶴線の線路脇に鎮座する式内社である。

【創建】不明

【ご祭神】建田背神(たけだせのみこと) ※丹波国造海部氏の祖神とされる

天鈿女神(あまのうずめのみこと)

【社格】延喜式内小社 正三位 村社

【境内】鳥居2柱 灯籠2対1基 狛犬3対 境内摂社7社並びに地蔵尊? 拝殿(舞殿)本殿など

【場所】舞鶴市上安中イナキ

高田神社へ行く道。参道というよりあぜ道。手前におそらく高田神社のと思われる灯籠がある。

境内はきれいに整備されている。最近は植樹もされているようだ。

手水舎と摂社。左より廣峰神社・稲荷神社・水天宮神社・兵主神社・大川神社・秋葉神社

そして天神社。その横にはもはや何かわからぬ石像まで祀ってあるが、わずかに錫杖が彫られているのが

確認でき、また赤い前掛けもあるので地蔵尊だと思われる。

拝殿(舞殿)の先に廊が延び、向拝つきの本殿という造りは倭文神社と同じ。由緒書には延享元年(1744)造営で

萱葺とあるが、写真の建物は覆屋でその内部に本殿があるのか、暗くて目視確認できなかった。

神像は藤原期につくられた白木一本のナタ彫リらしい。本殿前に明治期に奉納された灯籠等が残る。

<参拝メモ>

さてこの高田神社。神社を見渡すことのできる道路はこれまでにも何十回、いやおそらく何百回と自動車で

通っているはずなのだが、あそこらへんに神社の森があったような~という薄っすい印象しかなかった。

自転車でその道路まで行く。しかし道路と神社の間は線路が遮っていて、どうやって神社に下りれるのか

一見してはわからなかった。まさか踏切のない線路を渡っていくわけにもいかんし・・・と考えていて、

思い出した。この近くにちっこい踏切があるのを・・・。右前方には自動車学校。その付近にある住宅に

通じる踏切。よく見ると灯籠が1基あるではないか。そして踏切を渡ってすぐ左側に上掲の写真のような

幅1mほどの細い参道を通って高田神社に行けた。自動車では通れる道ではないし、付近に駐車できる場所

もないので、参拝には是非自転車か徒歩で!

←こちらもよろしく!

←こちらもよろしく!

加佐郡式内社11座のうちのひとつ、倭文神社は伊佐津川から左に分かれる池内川と並行する道路を進めば

やがて見えてくるこんもりとした森の中に鎮座する。

【創建】不明

【ご祭神】天羽槌雄命(あめのはづいちのみこと)※織物の神

【社格】延喜式内小社 従二位 村社のちに府社

【境内】鳥居2柱 手水舎 灯篭2対および数基 狛犬2対 馬屋 境内摂社8棟10社 舞殿 拝殿 本殿など

【場所】舞鶴市今田

まず目に入るのが天然の石を積み上げて造られた高さ4m超えるという大灯籠。天保年間の製作だとか。

境内にかかる由緒書板に詳しく説明がある。

境内にある灯籠や狛犬は明治から大正にかけて地元民から寄進されたものである。

舞殿から廊が伸びて向拝・本殿を結ぶ。

手水舎 馬屋がありその内には神馬像がある。

境内摂社が多く10社を祀る。境内を入ったところにあるのは隣村の池姫神社。 1棟3社は左より

武神社・愛宕神社・大峰神社を祀る。摂社はいずれも瓦葺もしくは銅板葺きである。

八幡神社と澤神社

大川神社と秋葉神社

金比羅神社と稲荷神社

<参拝メモ>

秋にはイチョウの木が黄葉して道路からの眺めも美しい森の中の神社である。上空から見れば前方後円墳の

形をしているが古墳としての遺跡は発掘されていないそうである。くろこまの自宅からは近いとは

いえないが、この近くに物置としている小屋があり、何度も目にしている神社であり、子供の頃にも何度か

遊び場とした記憶もある。近くには小学校もあるので現在でも地元の子供の遊び場となっているようだ。

←ポチリとクリック応援お願いします

←ポチリとクリック応援お願いします

←こちらもよろしく!

←こちらもよろしく!

やがて見えてくるこんもりとした森の中に鎮座する。

【創建】不明

【ご祭神】天羽槌雄命(あめのはづいちのみこと)※織物の神

【社格】延喜式内小社 従二位 村社のちに府社

【境内】鳥居2柱 手水舎 灯篭2対および数基 狛犬2対 馬屋 境内摂社8棟10社 舞殿 拝殿 本殿など

【場所】舞鶴市今田

まず目に入るのが天然の石を積み上げて造られた高さ4m超えるという大灯籠。天保年間の製作だとか。

境内にかかる由緒書板に詳しく説明がある。

境内にある灯籠や狛犬は明治から大正にかけて地元民から寄進されたものである。

舞殿から廊が伸びて向拝・本殿を結ぶ。

手水舎 馬屋がありその内には神馬像がある。

境内摂社が多く10社を祀る。境内を入ったところにあるのは隣村の池姫神社。 1棟3社は左より

武神社・愛宕神社・大峰神社を祀る。摂社はいずれも瓦葺もしくは銅板葺きである。

八幡神社と澤神社

大川神社と秋葉神社

金比羅神社と稲荷神社

<参拝メモ>

秋にはイチョウの木が黄葉して道路からの眺めも美しい森の中の神社である。上空から見れば前方後円墳の

形をしているが古墳としての遺跡は発掘されていないそうである。くろこまの自宅からは近いとは

いえないが、この近くに物置としている小屋があり、何度も目にしている神社であり、子供の頃にも何度か

遊び場とした記憶もある。近くには小学校もあるので現在でも地元の子供の遊び場となっているようだ。

←こちらもよろしく!

←こちらもよろしく!

梅雨時に入り、少々更新が滞っている当ブログですが、基本筆者くろこまは暑さに大変弱いため夏季には

寺社巡りはしないので、当然更新はこのありさまになるわけで・・・。でも遠出はしなくても地元舞鶴を

見直そう!ってことで、日焼け覚悟でこのところは舞鶴の延喜式内社巡りをしております。加佐郡内の

式内社は11社、そのうち舞鶴市内には10社が鎮座します。これを本日から順次あげていきたいと思います。

ではまず本日は舞鶴市女布に鎮座する日原神社から。

日原神社は城下町を流れる高野川の支流である女布川(にょおかわ)をたどって田園村落の軽自動車が

1台通れるのかも怪しい細い道の行き着く先にある。

【創建】朱鳥元年(668)または白鳳年間(650~654)

【ご祭神】天日腹大科度美神(あめのひはらおおしなどみのかみ)または日臣命(ひのおみのみこと)

※天日腹大科度美神→大国主神の子孫神 日臣命→大伴氏の遠祖神

【社格】延喜式内小社 従二位 村社

【境内】鳥居2柱 狛犬1対 灯籠1対および1基 手水舎 舞殿(籠屋)境内摂社4社1棟 拝殿 本殿など

【場所】舞鶴市女布日原

明治23年(1890)の石標に「延喜式内日原神社」とある。狛犬はこの石標より古いものと思えるが銘が不明。

二の鳥居である朱塗りの鳥居には幕末の文久元年に仁和寺宮から下賜された「日原宮」の額がかかる。

入母屋造りの拝殿がありその奥に本殿がある。拝殿脇の灯篭は倒壊防止のために木枠で囲まれているが、

文化五年戌辰六月(1808)の銘が確認できた。拝殿は明治末期に造営。

手水舎。水は枯れている。「打て.響け!女布大太鼓」の看板のある籠屋(舞殿)は明治13年に造られた。

境内摂社は四社一棟。向かって左から稲荷神社・大川神社・水無月神社・當勝神社を祀る。

本殿は安政5年(1858)の造営である。

さて、江戸時代に日原神社やその他の社の神輿の御旅所となった下森神社が同じ女布地区の、比較的開けた

住宅地の畑の中に鎮座する。石標には「延喜式内日原神社往古九社神輿御旅所」とある。

ご祭神は天日別神(あめのひわけのかみ)とされている。境内は管理が不充分なのか雑草が生い茂っていた。

<参拝メモ>

日原神社は西舞鶴駅前近くの自宅から距離にして3kmほどで自転車で行くと15分もかからない。

でも風景は一変して田んぼに囲まれた道に家が点々とある全くの田舎。こういう地区って消防団とか

地域の集まりで近隣は皆知ってる顔ばかりだろうから、よそ者が入っていくと絶対に怪しまれるだろう。

実際に農作業をしている人の視線も感じるし。だから一眼レフカメラをわざと肩からななめ掛けして、

「わたしはカメラ撮影をしにやってきてまーす」オーラを出して進む。

さて神社到着。もちろん誰もいない。こういう村の社は薄暗くてちょっと不気味だ。でもその不気味さより

くろこまが苦手なのが虫・蜘蛛の類・・・。 境内はうっそうとした森の中だからアブがぶんぶん飛んでるし、

蜘蛛もあちこち巣くってる。境内の写真とるのも虫にビビりながら…。日原神社の脇にさらに山奥に入る

細い道があったが、もちろんそこに侵入する勇気はなし。

写真にも写っているけど、鳥居ちかくの山壁づたいにボロい祭提灯が這わせてあるのがなんとも

もの哀しい。でも夏祭りが7月10日付近の土曜日にあるとか。そのときにあの「女布大太鼓」も披露される

のだろうか?行ってみたい気もあるけど、よそ者だから怪しまれるだろう・・・。

このあと行った御旅所の下森神社。こっちは住宅地の中にあるのだけれど、畑の真ん中にある。

さてこの畑のあぜ道は私有地なんだろうか?でも通らないといけないし。ここでも撮影ですよ!オーラを

出して自転車で進入。神社のすぐそばの畑で農作業をしているおばさんも視線も感じつつ、急いでお参り

して撮影をしてそそくさと退出したのでした。

←ポチリとクリック応援お願いします

←ポチリとクリック応援お願いします

←こちらもよろしく!

←こちらもよろしく!

寺社巡りはしないので、当然更新はこのありさまになるわけで・・・。でも遠出はしなくても地元舞鶴を

見直そう!ってことで、日焼け覚悟でこのところは舞鶴の延喜式内社巡りをしております。加佐郡内の

式内社は11社、そのうち舞鶴市内には10社が鎮座します。これを本日から順次あげていきたいと思います。

ではまず本日は舞鶴市女布に鎮座する日原神社から。

日原神社は城下町を流れる高野川の支流である女布川(にょおかわ)をたどって田園村落の軽自動車が

1台通れるのかも怪しい細い道の行き着く先にある。

【創建】朱鳥元年(668)または白鳳年間(650~654)

【ご祭神】天日腹大科度美神(あめのひはらおおしなどみのかみ)または日臣命(ひのおみのみこと)

※天日腹大科度美神→大国主神の子孫神 日臣命→大伴氏の遠祖神

【社格】延喜式内小社 従二位 村社

【境内】鳥居2柱 狛犬1対 灯籠1対および1基 手水舎 舞殿(籠屋)境内摂社4社1棟 拝殿 本殿など

【場所】舞鶴市女布日原

明治23年(1890)の石標に「延喜式内日原神社」とある。狛犬はこの石標より古いものと思えるが銘が不明。

二の鳥居である朱塗りの鳥居には幕末の文久元年に仁和寺宮から下賜された「日原宮」の額がかかる。

入母屋造りの拝殿がありその奥に本殿がある。拝殿脇の灯篭は倒壊防止のために木枠で囲まれているが、

文化五年戌辰六月(1808)の銘が確認できた。拝殿は明治末期に造営。

手水舎。水は枯れている。「打て.響け!女布大太鼓」の看板のある籠屋(舞殿)は明治13年に造られた。

境内摂社は四社一棟。向かって左から稲荷神社・大川神社・水無月神社・當勝神社を祀る。

本殿は安政5年(1858)の造営である。

さて、江戸時代に日原神社やその他の社の神輿の御旅所となった下森神社が同じ女布地区の、比較的開けた

住宅地の畑の中に鎮座する。石標には「延喜式内日原神社往古九社神輿御旅所」とある。

ご祭神は天日別神(あめのひわけのかみ)とされている。境内は管理が不充分なのか雑草が生い茂っていた。

<参拝メモ>

日原神社は西舞鶴駅前近くの自宅から距離にして3kmほどで自転車で行くと15分もかからない。

でも風景は一変して田んぼに囲まれた道に家が点々とある全くの田舎。こういう地区って消防団とか

地域の集まりで近隣は皆知ってる顔ばかりだろうから、よそ者が入っていくと絶対に怪しまれるだろう。

実際に農作業をしている人の視線も感じるし。だから一眼レフカメラをわざと肩からななめ掛けして、

「わたしはカメラ撮影をしにやってきてまーす」オーラを出して進む。

さて神社到着。もちろん誰もいない。こういう村の社は薄暗くてちょっと不気味だ。でもその不気味さより

くろこまが苦手なのが虫・蜘蛛の類・・・。 境内はうっそうとした森の中だからアブがぶんぶん飛んでるし、

蜘蛛もあちこち巣くってる。境内の写真とるのも虫にビビりながら…。日原神社の脇にさらに山奥に入る

細い道があったが、もちろんそこに侵入する勇気はなし。

写真にも写っているけど、鳥居ちかくの山壁づたいにボロい祭提灯が這わせてあるのがなんとも

もの哀しい。でも夏祭りが7月10日付近の土曜日にあるとか。そのときにあの「女布大太鼓」も披露される

のだろうか?行ってみたい気もあるけど、よそ者だから怪しまれるだろう・・・。

このあと行った御旅所の下森神社。こっちは住宅地の中にあるのだけれど、畑の真ん中にある。

さてこの畑のあぜ道は私有地なんだろうか?でも通らないといけないし。ここでも撮影ですよ!オーラを

出して自転車で進入。神社のすぐそばの畑で農作業をしているおばさんも視線も感じつつ、急いでお参り

して撮影をしてそそくさと退出したのでした。

←こちらもよろしく!

←こちらもよろしく!

西国巡礼の翌日にはお隣高浜の中山寺に参拝しました。

こちらの本尊馬頭観音は通常秘仏なのですが、33年に1度のご開帳があって、今回は平成22年5月から

平成24年5月20日までの2年間の開帳です。しかも残りあと1週間というギリギリセーフでの拝観でした。

中山寺は青葉山中にあり山号は青葉山、同じく青葉山中の舞鶴側には西国第29番のやはり山号が青葉山の

松尾寺があるわけであります。どちらもご本尊は馬頭観音。高浜にはさらに馬居寺という馬を寺名に冠した

やはり馬頭観音を本尊とする寺もあります。この並びは馬頭観音文化圏といってもいいエリアですが、

古代からの日本海の港であり海産物を都へ送る交通の要衝でもある地であるから、交通安全の馬頭観音が

ことさら信仰されたのでしょうか。

中山寺は青葉山の中腹にあります。松尾寺から林道を通っても行けるし、国道27線からも行けます。

道は舗装道路なので道幅は狭いですけど車での参拝も大丈夫。

中山寺の仁王門

金剛力士像は鎌倉時代の作像で重要文化財。こちらの仁王さんは阿形が両腕を下げて踏ん張る形で吽形が

腕を上げて威嚇する形です。

仁王門をくぐると石段があり、そこをのぼりきると右手に本堂が見えてきます。本堂はこれも鎌倉時代の建築で

重要文化財です。高浜・小浜一帯の寺院に見られる桧皮葺きの美しい本堂です。

石段をあがって左手に受付兼納経所があり、そこでまず入山料を支払ます。納経帳を預けていざ本堂へ。

本堂内の厨子の扉は開かれていて秘仏の馬頭観音がすぐそばで拝観できました。ご住職がやってこられて

中山寺の歴史、建物や仏像についての説明を約5分にわたって丁寧に説明いただきました。

さて秘仏本尊の馬頭観音ですが、中山寺のHPで見ることはできます→コチラ

大変迫力のある馬頭さんでしばらく見入っておりました。その時団体さんが来たので一旦後方へ退避・・・。

引率のツアコンの人が「私はこの観音さまは顔が怖いけど微笑みかけてくれてるように見えます…」と説明。

(ふ~ん、そんなもんかな、どれどれ・・・)とその団体さんがはけた後にじっくり見てみると、いやいや怖いお顔です!

たしか松尾寺の秘仏本尊馬頭観音は笑顔というかもはや笑い皺もあって大爆笑面でしたが、こちらの馬頭さんは

確実に怒ってらっしゃる。よく仏像のお顔は見ている自分の心の内を映す・・・などとも言われますが、

ということは私の心が怒りで満ちてるのか?それとも何かうしろめたいことがあるのか?それとも真理を

見通す達観ができてないのか?・・・どうなんでしょうね? 私は仏像にしろ絵画にしろ音楽にしろ、

芸術作品を見る場合には写実的にしか見る目を持ち合わせていないので、そこにある奥の深さとか真理とかは

正直わからんのです。でも私にはそれで充分です。迫力満点の怖いお顔の馬頭観音さまにお会いできて

感激感謝です。次も33年後かな~?またお目にかかれるかな?

さて中山寺、青葉山の中腹にあるだけあって眺めもよろしい。眼下に和田海岸を一望。

隣町なのにこの中山寺が初めての参拝。高浜も小浜もまだまだ未見のお寺がゴロゴロあります。

今後の楽しみです!

←ポチリとクリック応援お願いします

←ポチリとクリック応援お願いします

こちらの本尊馬頭観音は通常秘仏なのですが、33年に1度のご開帳があって、今回は平成22年5月から

平成24年5月20日までの2年間の開帳です。しかも残りあと1週間というギリギリセーフでの拝観でした。

中山寺は青葉山中にあり山号は青葉山、同じく青葉山中の舞鶴側には西国第29番のやはり山号が青葉山の

松尾寺があるわけであります。どちらもご本尊は馬頭観音。高浜にはさらに馬居寺という馬を寺名に冠した

やはり馬頭観音を本尊とする寺もあります。この並びは馬頭観音文化圏といってもいいエリアですが、

古代からの日本海の港であり海産物を都へ送る交通の要衝でもある地であるから、交通安全の馬頭観音が

ことさら信仰されたのでしょうか。

中山寺は青葉山の中腹にあります。松尾寺から林道を通っても行けるし、国道27線からも行けます。

道は舗装道路なので道幅は狭いですけど車での参拝も大丈夫。

中山寺の仁王門

金剛力士像は鎌倉時代の作像で重要文化財。こちらの仁王さんは阿形が両腕を下げて踏ん張る形で吽形が

腕を上げて威嚇する形です。

仁王門をくぐると石段があり、そこをのぼりきると右手に本堂が見えてきます。本堂はこれも鎌倉時代の建築で

重要文化財です。高浜・小浜一帯の寺院に見られる桧皮葺きの美しい本堂です。

石段をあがって左手に受付兼納経所があり、そこでまず入山料を支払ます。納経帳を預けていざ本堂へ。

本堂内の厨子の扉は開かれていて秘仏の馬頭観音がすぐそばで拝観できました。ご住職がやってこられて

中山寺の歴史、建物や仏像についての説明を約5分にわたって丁寧に説明いただきました。

さて秘仏本尊の馬頭観音ですが、中山寺のHPで見ることはできます→コチラ

大変迫力のある馬頭さんでしばらく見入っておりました。その時団体さんが来たので一旦後方へ退避・・・。

引率のツアコンの人が「私はこの観音さまは顔が怖いけど微笑みかけてくれてるように見えます…」と説明。

(ふ~ん、そんなもんかな、どれどれ・・・)とその団体さんがはけた後にじっくり見てみると、いやいや怖いお顔です!

たしか松尾寺の秘仏本尊馬頭観音は笑顔というかもはや笑い皺もあって大爆笑面でしたが、こちらの馬頭さんは

確実に怒ってらっしゃる。よく仏像のお顔は見ている自分の心の内を映す・・・などとも言われますが、

ということは私の心が怒りで満ちてるのか?それとも何かうしろめたいことがあるのか?それとも真理を

見通す達観ができてないのか?・・・どうなんでしょうね? 私は仏像にしろ絵画にしろ音楽にしろ、

芸術作品を見る場合には写実的にしか見る目を持ち合わせていないので、そこにある奥の深さとか真理とかは

正直わからんのです。でも私にはそれで充分です。迫力満点の怖いお顔の馬頭観音さまにお会いできて

感激感謝です。次も33年後かな~?またお目にかかれるかな?

さて中山寺、青葉山の中腹にあるだけあって眺めもよろしい。眼下に和田海岸を一望。

隣町なのにこの中山寺が初めての参拝。高浜も小浜もまだまだ未見のお寺がゴロゴロあります。

今後の楽しみです!