趙州、因みに僧問う、「如何なるか是れ祖師西来の意」

州曰く「庭前の柏樹子」

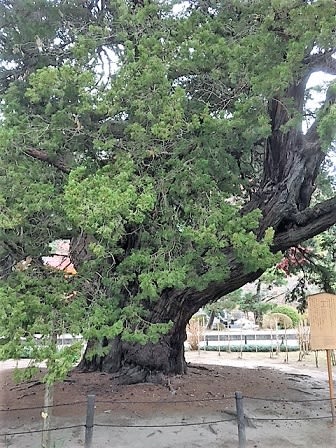

趙州とは唐代の大禅匠、趙州従諗のことである。ちなみに公案に出てくる回数は趙州が他を大きく引き離し第一位である。その趙州にある僧が、「如何なるか是れ祖師西来の意」と問うた。祖師とは禅の始祖達磨大師のことで、彼がはるばるインドからやってきたのは何のためか、つまり仏教の大意はなにかと聞いたのである。それに対し趙州は「庭の柏(※注)の木じゃ」と答えた。と、これだけである。禅問答とは意味不明な言葉のやり取りのことを言うが、そういう意味でこの公案は禅問答の最たるものだろう。まるでとりつくしまもない内容だが、何とかここから哲学的な意味をくみ取ってみたい。

「何ですか?」と問われて「これこれこうです。」と答える。そして、「ああ、なるほど」となるようなやりとりは、本来禅にはない。真理は教えられるものではなく自ら悟るものだからである。でも、問われれば親切に答える。で、趙州は「庭先の柏の木」と答えたのである。おそらくたまたま柏の木が目に入ったからそう答えたのだろう。答えは石でも犬でも何でもよかったはずである。そこから真理を見出せるか否かは問うた僧の側の問題である。

一般に科学的真理というのは現象の背後にあって、その現象を成り立たせている原因となるものを指すが、禅仏教においては現前するそのものを真理とするのである。それを「あるがまま」というのである。哲学者は「私はなぜ私であるのか?」と問う。そんなものいくら問うても分かるわけはない。すべては私が私であることから始まると見定めるのである。

目の前にある柏の木は一見何の変哲もないただの木である。しかしよくよく考えてみれば、「私がなぜ私であるのか?」という問い以上に不可解でもある。考えてもみて欲しい。その柏の木は誰が作ったのか、種をまいたら簡単に生えてくるというかもしれないが、その種を自力で作れる人などどこにもいない。考えてみれば何とも玄妙なことか。趙州は僧にその玄妙さを一挙に了解せよと要求しているのである。

若者はときに「私はなんのために生きているのか?」と問いかける。すでに生きている最中だというのにである。彼は問いながら、実は何を問うているか自分でもわからないのである。それはいくら頭で考えても分からない問いである。問う順序を間違えている。すべては今生きているということから始まるのである。それを知ることは同時にこの世界の玄妙さを知るということでもある。

この公案の原典である趙州録では、二人のやり取りは次のように続いている。

僧曰く「境をもって人に示すことなかれ」

州曰く「吾、境をもって人に示さず」

僧曰く「如何なるかな是れ祖師西来意」

州曰く「庭前の柏樹子」

「境」とは自分をとりまく外部の事物の意味である。つまり、心の問題を問うているのに心の外のもので説明している、と僧は抗議した。しかし、「心-境」という二項対立そのものがすでに科学的な世界観にとらわれている。趙州は既にそのような視点には立っていない、ただあるがままの世界の象徴としての柏樹を示しただけである。「吾、境をもって人に示さず」と答える。そして冒頭のやり取りが繰り返されることになる。