(原文)

聖人は未病を治すとは、病いまだおこらざる時、かねてつつしめば病なく、もし飲食色欲などの内慾をこらえず、風寒暑湿の外邪をふせがざれば、其おかす事はすこしなれども、後に病をなす事は大にして久し。内慾と外邪をつつしまざるによりて、大病となりて、思ひの外にふかきうれひにしづみ、久しく苦しむは、病のならひなり。病をうくれば、病苦のみならず、いたき針にて身をさし、あつき灸にて身をやき、苦き薬にて身をせめ、くひたき物をくはず、のみたきものをのまずして、身をくるしめ、心をいたましむ。病なき時、かねて養生よくすれば病おこらずして、目に見えぬ大なるさいはいとなる。

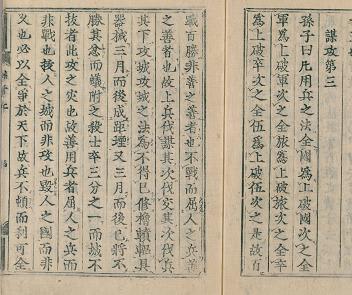

孫子が曰、よく兵を用る者は赫々の功なし。云意は、兵を用る上手は、あらはれたるてがらなし、いかんとなれば、兵のおこらぬさきに戦かはずして勝ばなり。又曰、古の善く勝つ者は、勝ち易きに勝つ也。養生の道も亦かくの如くすべし。心の内、わづかに一念の上に力を用て、病のいまだおこらざる時、かちやすき慾にかてば病おこらず。良将の戦はずして勝やすきにかつが如し。是上策なり。是未病を治するの道なり。

(解説)

『素問』四気調神大論には、こう書かれてあります。「聖人は已病を治せず。未病を治す。已乱を治せず。未乱を治す・・・。夫れ病を已に成りて後に之を薬し、乱を已に成りて後に之を治めるは、譬えれば猶ほ渇きて井を穿ち、闘いて錐を鋳す。亦た晩からずや」と。聖人は、未病を治すのであって病気を治さず、戦争を治めるのではなく、起こる前に治めるのであると。病となり、また戦争になった後に治そうと努めても、それは咽が乾いてから井戸を堀り、戦闘が起きてから武器を鋳造するようなものなのです。

益軒は、「解説011」にもあったように、病気を戦争に、医療を兵法に喩えました。この考え方は、医療が呪術から科学技術になった時代、病気が祟りでも天罰でもなくなった時代、古代中国は戦国時代にまで遡ります。病気は神や超自然的な力によりひき起こされるのではなく、祈りや呪ないで治癒するのでもなく、人の力により戦って治療されるべきものである、という考えが生まれ、今日に至りました。

日本に中国医学が輸入されてからも―「大宝律令」に医疾令があるように飛鳥時代には已にそれは輸入されていました―安土桃山時代に至るまで、祈祷による治療が主流でしたが、益軒は、この思想を広めることに一役を担ったのです。彼は、ここでも『孫子』の「古の善く勝つ者は、勝ち易きに勝つ」(形篇)を、また謀攻篇に見られる「よく兵を用る者は赫々の功なし」という思想を引用しました。そして「未病を治する」ことの重要性を説いたのです。

(ムガク)

(これは2011.3.16から2013.5.18までのブログの修正版です。文字化けなどまだおかしな箇所がありましたらお教えください)