はじめに (*投稿2022.10.9 更新:2024.7.27)

私のクワガタ採集は

県下に分布するクワガタムシ全種の居場所を突き止めることを目標にしてきました。

きっかけは1986年、南西部の雑木林でオオクワガタのメスを採集したことです。

この採集によってオオクワガタなるものが身近にいることを知りました。

オオクワガタの次に探したのは、ヒメオオクワガタやコルリクワガタ

マダラクワガタなどといった所謂高山系クワガタムシです。

そして、河原でマグソクワガタ、離島でマメクワガタを探し

残すはルリクワガタの居場所となったのですが

その壁は厚く、なかなか突き止めることができませんでした。

今回は県下で分布を確認したクワガタムシを私見で概説しました。

*この記事は更新することがあります

兵庫県のクワガタムシ ー ガチ概説

県下で以下のクワガタムシを確認した(〜2023.11.23)

分類と和名は、2023年むし社「カレンダー」に倣った。

分布は棲息圏で表し、体長は割愛した。当ブログ「カテゴリー」に各種参考記事あり。

マグソクワガタ Nicagus japonicus Nagel,1928

分布:山間部の河原 灯火飛来:未知(昼行性が強い)

古いタイプのクワガタムシで、分布の確認は県下で1か所のみ(2022.6.現在)

初めての探索で昼食のため降りた河原で発見したのは今でも奇跡と思う。

他にもめぼしい河原を何か所も探してきたが

発生期・好天気であったにも関わらず、発見するには至らない。

探せば新産地はあるように思うが、そこまで物好きなクワガタ屋はほぼいない。

県のレッドリストでは「要調査(2012)」とあるが

絶滅危惧種に指定されてもおかしくない、それほど見つからないのである。

成虫の活動は天候に大きく左右され、曇り空ではほとんど飛ばなくなる。

観察では、地表より水面のほうが飛翔高度が高かったことから

降り注がれる紫外線の反射量を頼りに地表と水面を見極めているものと思われた。

水面での着地は命取りになる。

飼育では砂の中にでも蛹室を作ることが確認できた。成虫の後食はない。

マダラクワガタ Aesalus asiaticus asiaticus Lewis,1883

分布:ブナ帯 灯火飛来:未知(日中は飛翔するが)

ブナ帯の赤枯れで発見できるが現在までに確認した棲息地は2つの山で計数ヵ所。

本種の好む赤枯れそのものが多くないため

普通種ではないと思ってよいし、絶滅を危惧しても間違いではないと思う。

運よく発見してもそっとしておいたら数年間は見ることができ

新たな場所を探すとなるとすぐには見つからないかもしれない。

過去に発見した最低標高は約380m(河原のため流木由来か?)

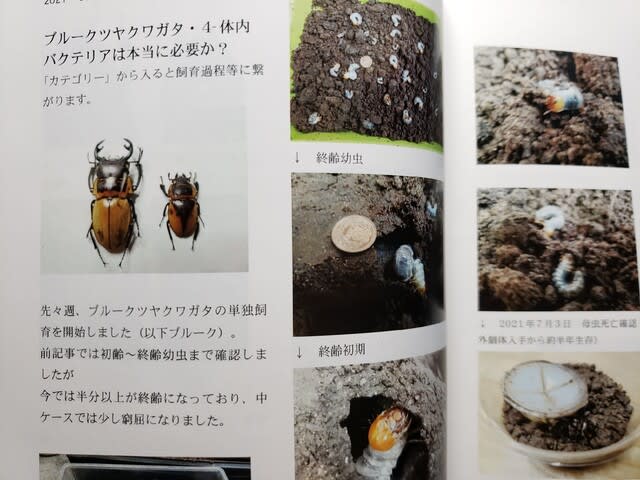

初齢幼虫は恐ろしく小さいが、終齢幼虫は成虫より大きい。

成虫は5㎜前後で、慣れるまでは注意して探さないと見逃してしまう。

意外とよく飛び、飼育では乾燥に注意するとある程度まで累代が進んだ。

成虫の後食は確認できない。

ルリクワガタ Platycerus delicatulus delicatulus Lewis,1883

分布:ブナ帯 灯火飛来:未知

県下に分布するが採集例はあまりにも少なく、頼れる資料はほとんどない。

2022年9月に標高約1100mのブナ帯で大きな倒木表面に産卵痕をみつけ

周辺部位を持ち帰り現在管理中(同年10月)だが、ルリクワガタが出てくる保証はなく

県下で発見がこれほど難しいとは正直思っていなかった。

ルリクワガタのメスは腹面が黒いのでコルリクワガタとの区別はたやすい。

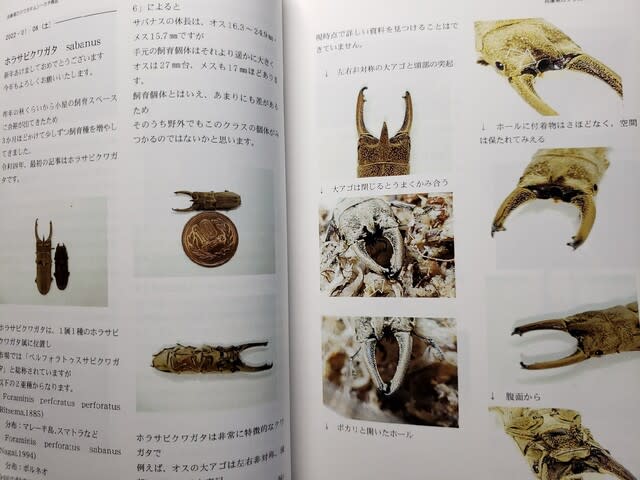

オスは、大アゴや前胸背板の形状が異なるが、見慣れないと区別は難しく感じる。

色形からすると次概説のコルリクワガタと似たような生態であることは想像できるが

春の新芽採集ではコルリクワガタしか見たことがない。

成虫の生態が判明すれば一気に見つかるかもしれないが

記載から141年たった今でも成虫の活動実態を知る人はおそらくいない。

*追記:2023.10.7:

2022年9月に採集した1幼虫は蛹で死亡した。

2023年8月13日、標高約1050mの倒木にて採集した1幼虫が

ルリクワガタ(オス)に羽化した(撮影:2023.10.6)

これにより兵庫県で16種のクワガタムシを確認した。

母虫は、浮いた樹皮の隙間に入り込み産卵していたことがわかった。

この場合、樹皮を剝がさなければ産卵マーク(・)を見つけることはできない。

当地では、教科書片手に探すと、発見に時間がかかることを知った。

ニシコルリクワガタ Platycerus viridicuprus viridicuprus Kubota,2008

分布:ブナ帯・山地帯 灯火飛来:未知(早春の夜間は低温)

時期・天候などタイミングが合えば発見できる。

2つの山の数か所を21年通った感想として、減っている認識はなく、良好である。

少なくとも上記2つの山では自然環境が維持される限り、良好は継続されると思え

絶滅を危惧するような状態ではない。

むしろ、押し寄せる規制の波にうっかり乗せられてしまうことを危惧する種。

成虫は春の雪解けとともに順次発生していき

ブナなどのひこばえを齧って染み出る樹液を吸汁する。

本種のようによく飛び、複数のオスと多回交尾する種は遺伝子交流も盛んと思われ

累代飼育のような近親繁殖には向いていないのかもしれない。

ニシコルリは中部地方のブナのない林にも分布し

産地によって体の色にやや偏りがあるように思う。

キンキコルリクワガタ Platycerus takakuwai akitai Fujita,1987

分布:山地帯 灯火飛来:不明

トウカイコルリクワガタの北陸近畿亜種で、兵庫県には中部地方に分布する。

外見でニシコルリクワガタと区別するのは難しいが、オスの交尾器形状に違いがある。

画像の2オスは、標高1020m前後の植林された斜面に残る狭い広葉樹の林で

落ち葉に埋もれた黒ずんだ細い朽ち木から出てきた。

ニシコルリとの分布境界付近と思った山で採集した個体は、キンキコルリであった。

因みに、現地は北部のようなブナ帯ではない。

交尾器画像は、上が北部のニシコルリ、下が中部のキンキコルリ(調査・画像提供:E氏)

これにより兵庫県で17種目のクワガタムシを確認した。

ミヤマクワガタ Lucanus maculifemoratus maculifemoratus Motschulsky,1861

分布:里山〜ブナ帯 灯火飛来:多い

里山では少なくなってきた感がある。

灯火にもよく飛来する普通種だが、大きいと思っても60㎜後半で

70㎜を超える大型個体はそう簡単には採れない。

県下ブナ帯では個体数が多く、エゾ型も2割くらい混ざる。

過去に南部の猪名川変電所沿いの山中でエゾ型を採集したことがあり

また、知人は南あわじの内陸部で灯火によりエゾ型1頭の飛来を確認している。

大アゴ形状の出現型には温度が関係するという説は、どこまで本当なのだろうか?

オスの大アゴ出現型をメスの形態からうかがい知ることはできない。

オニクワガタ Prismognathus angularis angularis Waterhouse,1874

分布:ブナ帯 灯火飛来:有り(辺りがいっそう暗くなってから)

8月上〜9月下旬くらいまで発見できるが昼間見つけるのは慣れないと難しい。

ブナ帯の立ち枯れや倒木などに付いていることがあり

林道を下向いて歩くと見つかることもある。

灯火にも飛来するが、小さいので見つけずらい。

成虫の寿命は1ヶ月前後で、後食は確認できない。

産卵から孵化までの日数は2週間前後とかなり早いため

母虫とその子供が重複して生存する期間があり、初期の成長の早さは興味深い。

「兵庫県版レッドリスト2022(昆虫類)」では「要注目」とあるが

棲息環境はほぼ維持されており、採集圧を唱えるのもナンセンス。

「発生期間が短いため把握しずらい・人目に付きにくい」程度に理解すればよい。

それが現状である。

ノコギリクワガタ prosopocoilus inclinatus inclinatus (Motschulsky,1857)

分布:低地〜ブナ帯 灯火飛来:多い

県下に広く分布し、標高1000m以上にも棲息するが

高標高ではミヤマクワガタが優先する。

また、場所によって個体数にムラがあるように思う。

県下では60㎜後半が採れたらかなり大きいと思ってよい。70㎜あれば化け物クラス。

カブトムシと活動が重なり、体色の変異もよく似ている。

灯火にもよく飛来し、色を付けてくれる普通種。

オオクワガタ Dorcus hopei binodulosus Waterhouse,1874

分布:里山周辺 灯火飛来:有り(過去事例から)

南部の猪名川地方では、探して探して初採りまでに1年半かかった。

今となっては養殖物の心配あり。

中部地方の記録地周辺には「亀岡タイプ」のあぜ木がたくさんあり

台場クヌギも見られたが、それは40年ほど前の話。現在ではほんの少し残る程度。

もしかしたら周辺の里山でひっそり生き続けているのかもしれない。

北部では、同一地域で10年に一度程度の割合で発見されていたようだが

近年では発見の話を聞かない。

オオクワガタは、国の絶滅危惧種に指定されているが

飼育技術の発達で「種としてのオオクワガタ」は溢れるほど維持されてきた。

2022年9月29日、ヤフーオークションで出品が規制されたことにより

「種としてのオオクワガタ」は減るはずである。

コクワガタ Dorcus rectus rectus (Motschulsky,1857)

分布:低地〜ブナ帯 灯火飛来:有り

どこにでもいる適応能力抜群の日本産クワガタムシ超勝ち組。

小型で複数年生存、そして多様な朽ち木に産卵し、育つという

いい加減さが勝利につながった。

和名に反して大型も稀に発見されるが、50㎜の壁は厚い。

また、標高1000mを超えるようなブナ帯にも生息するが

ブナ帯では、里山のような派手な樹液場がほとんどないので

活動個体は意外と見つけにくく、灯火による飛来で棲息を確認することの方が多い。

スジクワガタ Dorcus striatipennis striatipennis (Motschulsky,1861)

分布:里山周辺〜ブナ帯 灯火飛来:少ない・晩夏に少し増える

身を隠す樹皮めくれや、洞に乏しいブナ帯の個体群は総じて小型で

条件の良い洞や樹皮めくれでは二桁近い雌雄がまとまって見つかることがある。

また、それらの群をまとめ飼いしても喧嘩による致命的な傷は負いにくい。

ブナ帯と里山の個体群では後者の方が明らかに雌雄の体長差が大きく

両群は系統が違うように思え、追及すると面白いかもしれない。

昼夜問わず活動するが、同一木に定着する傾向が強いせいか

灯火に飛来することは少ない。

スジクワガタはコクワガタとよく比較されるが、よく見るとかなり違う。

ヒラタクワガタ Dorcus titanus pilifer Vollenhoven,1861

分布:低地〜里山 灯火飛来:少ない

個体数は多くはないが少なくもない、言わば「準普通種」的存在。

潜洞性が強く、条件の良い場所から大きな個体が優先する。

オスは小型になるにつれ体の光沢が増す傾向にあり、きれいに見える。

60㎜を超えるような個体は少ないが、毎年のように60㎜超えの採れる林があった。

今思うと、狭い範囲で近親繁殖を繰り返していた可能性があり

飼育で感じたことが自然界でも起こっていたように思う。

子供のころ、片方の大アゴが折れ洞に逃げられてしまった個体を翌年に捕まえた。

1年越しの採集でクワガタの成虫が越冬することを知った。

灯火にもときどき飛来する。

ヒメオオクワガタ Dorcus montivagus montivagus (Lewis,1883)

分布:ブナ帯 灯火飛来:有り(メスのほうが多い)

これまでに異なる3つの山塊で分布を確認したが

本種は雑木林のクワガタとは違い、ボクトウ蛾などの穿孔による樹液に頼らず

自らの大アゴで樹皮を傷つけ、樹液を自給するせいか

発生消長は独断的で、今だにミステリアスな部分を感じる。

灯火飛来は、概ね6月中頃から10月頃まであるが

盛夏のルッキングではあまり姿を見ないため、高温休眠(夏休眠)する習性があるのかもしれない。

発生のピークはおおよそ9月上〜中旬で

天候次第では10月に入っても活動する個体を見ることができる。

また、夜間も活動し、昼行性伝説は消えつつある。

林道開発のために切り倒されたブナが発生源となり、林道沿いで沢山発見できたのは過去の話。

残念ながら、リリースが無いに等しい現在では林道沿いでの繁栄はないが

奥めいた場所のめぼしい朽ち木からはそれなりの確率で成・幼虫が確認されているため

山中にはまばらに広く棲息しているものと思われる。

よってルッキングだけで個体数を推し量るには無理がある。

2002年6月、飼育下で初めて産卵を確認したとき

ヒメオオクワガタと出会って既に10年が過ぎていた。

この時の経験から、ヒメオオクワガタの活動サイクルは

「発生〜摂食・交尾〜越冬〜産卵(盛夏以前)」と仮説を立てた。

(2003.1.LUCANUS WORLD(34);株式会社環境調査研究所)

アカアシクワガタ Dorcus rubrofemoratus rubrofemoratus (Vollenhoven,1865)

分布:里山〜ブナ帯 灯火飛来:多い

南部の里山では多くなく、北部のブナ帯ではヤナギに付く普通種だが

場所によってはヤナギが群生していても全く発見できないことも多い。

逆に、それまで全く発見できなかったヤナギに多数の個体が付く年もあり

樹液の匂いだけでなく、成虫由来の匂いに反応して集まるのではないかと思う。

雌雄ともに裏返すと足が赤いので(アカアシ)メスの同定も容易であり

オスは50㎜あれば大きいと思ってよい。

ヒメオオクワガタ同様に樹液を自足でき、天候次第では10月でも活動するが

夜間に気温が10度ほどになり、樹上で動けなくなっている個体を見たことがある。

標高1000m前後のルッキングではヒメオオクワガタへのリーチ的存在で

灯火飛来の1番バッターとしても活躍するアカアシは、かなりえらい。

ネブトクワガタ Aegus subnitidus subnitidus Waterhouse,1873

分布:低地〜里山 灯火飛来:極稀

南部から北部まで広く分布し、生活圏はヒラタクワガタと重なるが

樹液場ではより低い場所や、木の根元で発見することが多い。

樹液がしみ込んだ土中でまとまった数が発見されたりもする。

ある行政区間内では30㎜を超える大型個体の現れる場所が複数あり

地域の天候(環境)が大型を育てる一因になっているのではないかと考えている。

樹液につくメスは産卵を経験している可能性は高いが

飼育に移しても産卵することはあるので、野外で産み終えたとは言い切れない。

幼虫は、腐食が進んだ朽ち木下の土中からも出てきたりする。

9月に入って他のクワガタが姿を消しても発見できることがある。

チビクワガタ Figulus binodulus Waterhouse,1873

分布:低地〜里山 灯火飛来:稀に有り

県下には広く分布するようだが、探すとなると簡単とは言い難く

どちらかというと、偶然発見することの方が多い。

冬季に朽ち木樹皮下付近で黒味の強い個体や赤みがかった個体が

数頭まとまった状態で出てきたことがある。

5月の天気の良い日に朽ち木から出てきたと思われる複数の成虫を見たこともあり

また、シロアリのコロニーから発見したこともある。

生涯の殆どを朽ち木の中で暮らし、配偶行動以外は雌雄同じような役割を果たす。

こういったクワガタは、性差が少なくなるので雌雄の判別が難しい。

マメクワガタ Figulus punctaus Waterhouse,1873

分布:瀬戸内島嶼 灯火飛来:未知

簡単には見つからなかったし、飼育でも思うようには増えていない。

チビクワガタ同様に生涯の殆どを朽ち木の中で暮らす雌雄判別の困難な種。

親虫は幼虫がある程度成長すると養育を終えて朽ち木から出ていくようだ。

成虫は肉食性が強いが、共食いを好む様子はない。

ペット用のジャーキーなどを与えると

大アゴと小アゴひげとオレンジの舌を使って削り取るようにしてよく食べる。

分布の理由は黒潮に乗り漂着したとされるが、今でも移入はあるのだろうか?

それとも島で近親繁殖を繰り返しているのだろうか?

いずれにせよ県下ではもっとも特殊な種であることには違いない。

累代飼育では、幼虫の成長に合わせて親虫を隔離しないと

親子の区別がつかなくなり、何代目かわからなくなってしまう。

渡し船の時刻表とにらめっこしながら探した県下の珍品。

*このほかにあいまいな記録として、ツヤハダクワガタがある。

参考画像(静岡県産):ツヤハダクワガタ Ceruchus lignarius Lewis,1883

:他県の生息地ではマダラクワガタと同じ朽ち木(赤枯れ)で発見されたりするが

探すブナ帯の赤枯れからはマダラクワガタしか出てこない。

本種の国内分布状況からして、県下で発見されてもおかしくないはずで

むしろ確実な記録がないことの方が不思議であり、探索は止まない。

以上、生き虫屋が見た「兵庫県のクワガタムシーガチ概説」でした。

最後になりましたが

探索に幾度となくご協力いただいたTさん、カマキリ名人Kさん

ルリクワガタ属では神戸のSさん、関東のEさんのお力を借りしました。

ありがとうございました。

*更新:2023年10月7日:「ルリクワガタ」分布を確認したため追記した。

*更新:2023年11月23日:「コルリクワガタ」を

「ニシコルリクワガタ」と「キンキコルリクワガタ」に区別した。

*更新:2024年7月27日:「ヒメオオクワガタ」

参考文献:

高橋寿郎,2000. 兵庫県のクワガタムシ1・2. きべりはむし(28-1・2).

藤井弘,2003.1.野外と飼育から見たヒメオオクワガタ.LUCANUS WORLD(34).

株式会社環境調査研究所.

藤井弘,2003.7 .扇ノ山のクワガタムシ.LUCANUS WORLD(36).

株式会社環境調査研究所.

藤井弘,2005.春のもう一つのクワガタムシ.KUWAGATA MAGAZINE(24).

東海メディア.

藤田宏,2010. 世界のクワガタムシ大図鑑・6.むし社.

参考URL:

佐藤邦夫・永幡嘉之,1994. 兵庫県におけるルリクワガタ属の分布について

iratsume_18_52-55.pdf (konchukan.net)

谷角素彦(監修)・山本勝也(編集・執筆),2010.

兵庫のカブトクワガタ配布資料.indd (konchukan.net)

兵庫県のカブトムシ・クワガタムシ.発行:NPO 法人こどもとむしの会

ひょうごの環境 :: 兵庫県版レッドリスト2012(昆虫類) (hyogo.lg.jp)