ポーランド出身のフランスの作曲家、アレクサンドル・タンスマン(Alexandre Tansman, 1897-1986)が1933(昭和8)年に来日し、ピアニストとして自作を演奏しました。

第1夜 1933年3月19日(日) 仁壽講堂(東京・内幸町)

1. 古風な様式による舞踏組曲(Suite dans le style ancien)

2. ヴァイオリン・ソナタ第1番(ヴァイオリン:林龍作1887-1960)

3. ピアノ・ソロ

・6つのマズルカ(1928)

・4つの即興曲(1922)

・大西洋横断ソナチネ(1928)

・交響曲第2番イ短調よりラルゴとスケルツォ(1926)

4. アンコール

・ポーランド舞曲

・ドゥムカ

・ポルカ

第2夜 1933年3月21日(火) 仁壽講堂

1.ピアノ・ソナタ第2番(1929)

2. フルート・ソナチネ(フルートは誰だか不明。調査します)

3.ピアノ・ソロ

・アラベスク(1931)

・テンポ・アメリカーノ(1931)

・間奏曲(1926)

・4つのポーランド舞曲(1931)

4. アンコール

・マズルカ

・交響曲第2番イ短調よりスケルツォ

さて、3月22日(水)には大田黒元雄ら新興作曲家連盟主催のタンスマン歓迎会が開催されています。

↑ 歓迎会のようす。遠山一行記念日本近代音楽館所蔵。

食後は来会者の要望によりタンスマンは田舎風ソナタ(Sonata rustica)全曲とマズルカを演奏し、詳細な解釈を与えたそうです。

更には以下のような質疑応答がなされました。

--------------------

質問:貴下の生年は文献によって色々異なっておりますがどれが本当ですか。

タンスマン:1897年がほとんどです【自分でもどれが本当かわかっていない?】

質問:ポーランドの作曲家、例えばシマノフスキ氏やパデレフスキ氏についてのお話を伺いたい。

タンスマン:パデレフスキ氏はもうとても老年で昔日のような演奏はできない、がアンコールの頃になると熱がようやく出てくるらしく昔の面影をうかがわせる。シマノフスキ氏は私等の大先輩で音楽学校の校長をしていた。今日会った東京音楽学校の校長さんはどの種類の音楽家ですか。

回答:あの方はお役人の事務家です。

質問:フランスの作曲家、例えば六人組の人々についてはどんなご意見ですか。

タンスマン:ミヨー氏とオネゲル氏の二人が断然他の人々と段違いになってしまって比較にならない。プーランク氏は可愛らしい音楽を書く、けれどただ可愛らしい音楽を書くだけではどうも...、オーリック氏は消えそうだし、残りの二人デュレ氏とタイユフェールさんはうっかりすると名前を忘れてしまう。

質問:ドイツはいかがですか。

タンスマン:ヒンデミット氏が断然群を抜いています。

質問:シュレーカー氏は?.....例えばオーケストラ曲は

タンスマン:彼のオーケストレーションは私にはどうも同感できません。重苦しくて(schwer)

質問:貴方の音楽中には多くの五度和声的要素を認めますが、意識的に用いられたのですか、無意識的に入ったのですか。

タンスマン:無意識的です。なぜならば、私のまだ若い頃新しい音楽といってもワーグナー位なもので、シェーンベルクやドビュッシー等を全然耳にしない頃に作曲したものにもうその要素が入っています。例えば日本の和歌に作曲した「日本のメロディー」等

質問:四分音階についてのお考えは?

タンスマン:演奏を聞きますと、トリスタンのような響きがするか、あるいは調子が外れたような感じがする。十二音階的な音楽がまだ充分開拓されていない位で聴く人の耳がそれを受け入れるまでには相当の時を要するでしょう。

質問:経過音的には?

タンスマン:経過音的には今日、弦楽器等の演奏で既に用いられているでしょう。

質問:ベートーヴェンの交響曲のオーケストレーションについてはどんなお考えですか。

タンスマン:モーツァルト風な第一交響曲のオーケストレーションが良くできている。それから、第七、第八になってまた良い。第三の辺や第九等は重厚すぎる気がする。

質問:第九の第三楽章なんか長過ぎるように思われませんか。

タンスマン:現代人には長すぎるようです。ブラームスのピアノコンチェルトの第一楽章等と同様に。

質問:ベートーヴェンの管弦配置に手を入れる問題はどのように考えられますか。

タンスマン:それは一口になかなか言えない問題だけれど、ダイナミック的な配慮で楽想を活かすことに努力してみる。そしてもしそれでも、どうしても主題が出ないようならば、楽器の編成に手を入れてもよいと思う。例えば、一本のホルンを二本に重ねるとか、今日の吹奏法が進歩した状態からして、旋律をオクターブ上げるとか。例えばワインガルトナーがワーグナーのタンホイザーで行った有名な改良のように。但し全然音色の違った楽器を持ってくることは問題外です。

最後に大田黒氏とタンスマンの挨拶です。

大田黒「日本に来た世界的な作曲家は貴下が二番目です。最初はプロコフィエフ氏であったが、その時代はまだ彼を理解するだけ日本楽界が進歩していなかった。それ以後長い間大作曲家が我が国を訪れたことがなかった」

タンスマン「私は多年憧れていた日本に来ることが出来て、そして思いがけなくも貴国の作曲家達から招かれてここに愉快な夕を過ごすことができたのを、何の歓迎にもまして嬉しく思います。どうもありがとう」

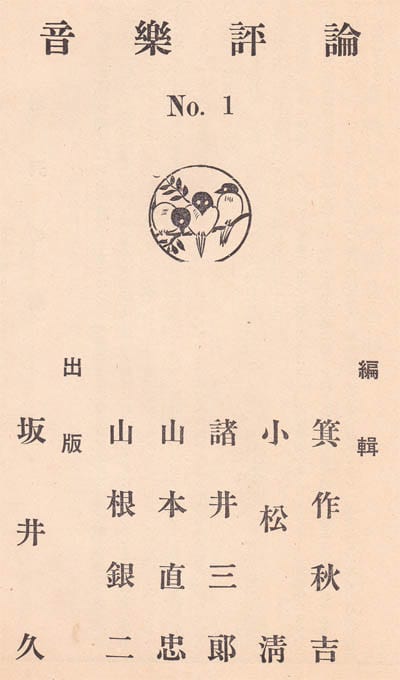

以上、『音楽評論』創刊号(1933年4月号)より。

--------------------

。。。いまの時代、タンスマンは「大作曲家」という感じはしませんけど、今回タンスマンの音楽をいろいろつまみ聴きしてみて、よみがえれタンスマン!という気持ちになりました。

(2017年7月22日の記事の一部を修正しました)