【2015年2月18日】

『わが愛憎の画家たち 針生一郎と戦後美術』

[図録]

(読売新聞社、美術館連絡協議会、2015年)

美術展に絵を見に行ったのか、本を読みに行ったのか、どちらとも言えない。美術評論や芸術運動を通して針生一郎が深く関わった画家たちの絵が集められていて、針生との関わりや針生の評言の掲示をよく読んで絵を眺めなければ先に進めないのである。

美術展ではほとんど文字を読まないことが習性となっていた身では、よく読み込んだという実感はなくて、帰宅してからあらためて図録を丁寧に読み直さざるを得ないのだった。つまり、美術展観覧と思いながら、半分は読書そのものである。

それにしても、私(たち)の年代にとっては、針生一郎の言葉遣い、文章のリズムというのは、とても馴染みやすい。太平洋戦争敗戦の4ヶ月後に生まれた私は、針生一郎が盛んに活躍していた時代としての〈戦後〉を育ってきたのである。

図録に「1970年代の後半頃には、針生一郎の批評の立脚点であった「前衛」という理念が崩壊」(p. 127)したと述べられているが、この美術展に集められている画家たちは「前衛」、「アヴァンギャルド」あるいは「アンデパンダン」の画家たちと括るしかない。中には、新しい日本画に挑戦した日本画家たちも含まれているが、日本画の「前衛」と呼んでもいいだろう。

したがって、戦後美術のかなり太い流れを俯瞰できる展覧会と言うことができて、私などにとっては名前の知らない画家たちが多く含まれるという点ではとてもありがたい美術展である。いわば、珍しく「勉強」の気分になって会場を歩いたのである。

福沢一郎《敗戦群像》1948年、カンヴァス、油彩、193.9×259.1cm、

群馬県立近代美術館(図録、p. 14)。

展示は針生の活動を追って、「序章」、「第1章」~「第12章」、「終章」と細分され、絵画ばかりではなく多くの資料も展示されている。絵画展示は「第1章 戦後(アプレゲール)との出会い」から始まる。そこで紹介されている鶴岡政男、麻生三郎、井上長三郎などの画家たちについて、針生は次のように評している。

これらの作品は、世相の断面を捉えることによって戦後的なのでも、国際感覚にマッチする様式を身にまとうことによって戦後的なのでもない。彼らは戦争下の孤独な生活のなかでつみかさねた思考にもとづき、重い扉をおしあけるように自力で『戦後』をきりひらいたのである。それらの作品をみたとき、私は敗戦の日以来胸中にはぐくんできたヴィジョンが、ようやく実現されるのを感じた。 (p. 13、――『戦後美術盛衰史』)

美術評論家、あるいは芸術運動家、思想家としての針生一郎の出発点を示唆する言葉である。

上記の画家たちに加え、岡本太郎、麻生三郎、香月泰男などがこのコーナーに展示されている。福沢一郎の《敗戦群像》には、「わたしはそこに、廃墟の中にうごめく生命力を、解放の底にある絶望を、そしてなによりも戦争の日々につみ重ねられた思索の重さを感じたのである」(p. 14、――「福沢一郎」『歴史の辺境』)という針生の言葉が添えられている。

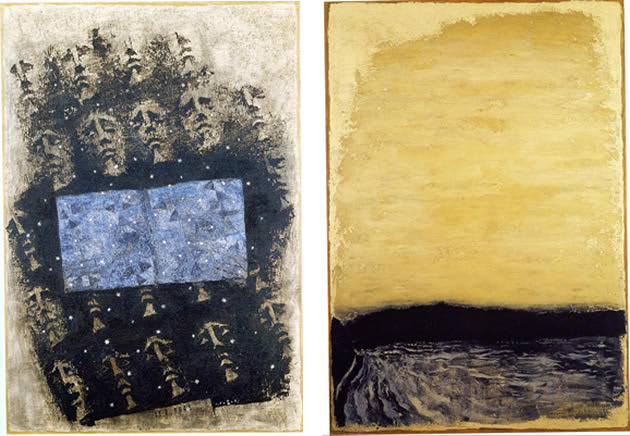

【左】香月泰男《朕》1970年、カンヴァス、油彩、162.1×116.1cm、山口県立美術館(図録、p. 17)。

【右】香月泰男《バイカル》1971年、カンヴァス、油彩、162.0×111.0cm、第10回現代日本美術展、

山口県立美術館(図録、p. 113)。

香月泰男の絵はこれまで数点しか実物を見ていなかったが、画集だけはじっくり眺めていた。石原吉郎のシベリア体験、久永強の『シベリア鎮魂歌』に関心を持っていたとき、香月の「シベリアシリーズ」にも注目していたのである。石原吉郎や久永強のときと同じように、香月のシベリア体験に基づく絵についても感想をまとめてみたいと思っていたが、まだできていない。

【左】麻生三郎《家族》1959年、カンヴァス、油彩、117.0×91.3cm、

福島県立美術館(図録、p. 18)。

【右】麻生三郎《人》1959年、カンヴァス、油彩、60.6×49.8cm、

宮城県美術館(図録、p. 18)。

麻生三郎もよく名前を目にする画家ではあるが、あまり印象が鮮明ではない。一時期、松本俊介の絵に強く惹かれて、生誕100年の「松本俊介展」を岩手県立美術館、宮城県美術館と追っかけて見に行ったことがあるが、松本の交遊画家として麻生が登場する。先日見に行った「小山田二郎展」でも麻生三郎の名前が出て来る。

麻生三郎は、私のお気に入りの画家たちを繋いでくれるような立ち位置にいるようだ。「二度麻生三郎論を書いているが、彼の新作発表をみるたびにわたしは麻生について何を知っているかと自問せずにはいられない」(p. 18、――「麻生三郎 存在凝視のレアリズム」『わが愛憎の画家たち』)と針生は評していて、私の中で麻生三郎絵画のイメージが収束しないのは、しごく当然らしい。いずれ、美術展でまとめて見てみたい画家ではある。

【上】阿部合成《前夜(太平洋戦争)》制作年不詳、合板、油彩、59.2×136.0cm、

世田谷美術館(図録、p. 22)。

【下左】阿部合成《埋められたヨハネ》制作年不詳、合板、油彩、147.8×53.5cm、

世田谷美術館(図録、p. 22)。

【下右】阿部合成《見送る人々》1938年、板、油彩、137.4×165.6cm、第1回戦争展、

兵庫県立美術館(図録、p. 82)。

「第1章」のコーナーの最後に阿部合成の《前夜(太平洋戦争)》と《埋められたヨハネ》が展示されていて目を奪われた。《前夜(太平洋戦争)》の、十字架(墓)のある陸地へ海から襲ってくるようにやって来るものはいったい何だろう。時代の嵐、世界の混乱、闇への序章のようなものか。物質化しえないなにか、に違いない。画家には何が見えているのか、しばし考え込んだのだった。

《埋められたヨハネ》も、よく分らないのに衝撃的な絵である。「埋められた」が死を意味しているのなら、このヨハネはヘロデに首を切られた洗礼者ヨハネにちがいない。その頭部は、小山田二郎が描く「鳥女」のようだ。異様な体のうねり、交差する両手が指さすものは? どれも私には謎めいている。

《前夜(太平洋戦争)》と《埋められたヨハネ》と比べれば、「第6章 反戦・反核・平和運動と美術」で紹介されている《見送る人々》はじつに明確な主題である。そう思ってしばらく眺めていると、次第に不安になる。出征兵士を見送る「人々」の感情はどんなものか、判然としなくなるのである。

背後の老婆の悲しみ、一部の人の無関心、それは見えてくる。しかし、大部分は、歓喜の声をを上げているのか、叱咤の大声なのか、それとも憎しみに満ちた怨嗟の声を上げているのか。異様に意志に充ち満ちた「人々」の表情に驚くのである。戦時下におけるぎりぎり極限の反戦の表現と考えていいのかもしれないが、自信がない。

中村宏《石炭置場》1955年、カンヴァス、油彩、72.8×49.8cm、

第3回ニッポン展、刈谷市美術館(図録、p. 35)。

時代は、サルトルを初めとして思想家、芸術家のアンガージュマンが唱えられていた頃である。針生もまた、「現代社会の課題に芸術という手段をもって応える」(p. 31)として小河内ダム建設反対闘争や砂川基地反対闘争などのルポルタージュ絵画に取り組む芸術家たちに寄りそって活動し、自らも三井三池炭鉱争議のルポを書いたりもした。

「第3章 ルポルタージュ絵画と「新しい具象」」には、多くの魅力的な作品が含まれるが、中村宏の《石炭置場》はとくに私の目を惹いた。主題の石炭置場は、大きく描かれた二人の労働者の隙間に見えるだけで、労働者が担ぐ2本のスコップが画面の大半を占めるという大胆な構図である。戦後の近代日本における労働現場の2本のスコップ。時代が進み、民主主義が取り入れられたという社会における労働の実相を、2本のスコップがみごとに象徴している。そう私は思ってこの絵に惹かれたのである。

難波田龍起《水色の空間A》1958年、カンヴァス、油彩、38.0×45.5cm、

宮城県美術館(図録、p. 52)。

「針生は、1950-60年代の絵画傾向を論ずるとき、具象、抽象のほかに、たとえば小山田二郎や桂ゆき、難波田龍起の作品などに非具象という分類を用いている。……針生は、具象を現実的なもの、非具象を想像的なもの、抽象を観念的なものととらえており、自身は、想像的、幻想的な絵画をより重視すると語っていた」(p. 49)と図録に解説されている。

「第4章 リアリズムを超えて」には小山田二郎、桂ゆき、紺野勝、靉嘔、池田満寿夫のようなシュールリアリズムと呼んでいいような画家たちと前田常作、難波田龍起、吉原治良のような抽象の画家たちが含まれる。それぞれが印象深い画家たちだが、難波田龍起の《水色の空間A》を挙げておこう。落ち着いた、深みのある構図と色彩である。空間のリズムが「快」を生み出している。

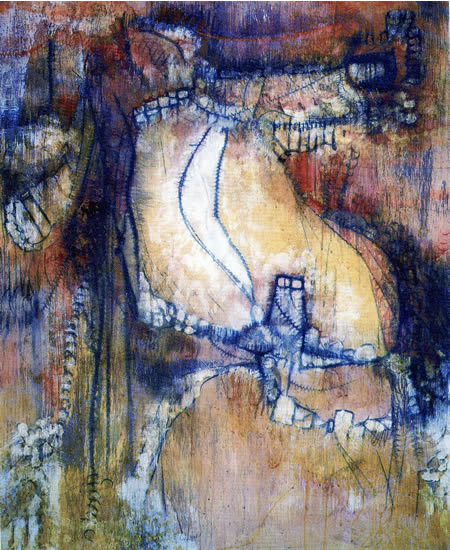

水谷勇夫《狂宴シリーズ》1962年、紙本着色、161.8×130.0cm、

刈谷市美術館(図録、p. 67)。

水谷勇夫の《狂宴シリーズ》は、「第5章 読売アンデパンダン展の終焉と“針生アンパン“」のコーナーに展示されている。この絵を見たとき、これこそ針生の「非具象」という言葉でしかカテゴライズできないのではないかと思ったのだった。上の難波田龍起と比べるとなにか具象のように見えて、だが具体的に指摘しうる具象物は存在しない。針生は次のように語る。

画面には洞窟のようにうごめく微生物や内蔵の断面を思わせる描線が走っている。だが、あるかなきかの形はやがて絵の具の層のなかに消え、空間全体がねじくれ、波立ち、ケイレンしはじめる。不透明な色彩が異様になまなましく、熱気をおびた夢の世界を織りなしてみせる。わたしはそこに仏教美術の伝統でいえば、顕教より密教の系列に近い、あやしいエロスと形而上学の交錯を感ずるのだ。 (p. 67、――「読売アンデパンダン展から」『読売新聞1962年3月6日夕刊』)

密教かと問われれば、私には分からないと応えるしかないが、そのように評したくなるような不思議な感興が湧く作品には違いない。

「第7章 「これが日本画だ」――制度への挑戦」もとても興味深く、面白いコーナーだった。その最初に、中村正義の《源平海戦絵巻 第2図(海戦)》が展示されていて、大勢の武士たちがすべて亡者の霊だと思って眺めていたが、解説には中村正義自身の似顔だという。あらためて眺めるとたしかにすべて同じ人物だが、やはり死者、亡者の顔として描いているという思いは消せない。「諸行無常、六道輪廻の哀感が底流している」(p. 90、――「中村正義 病魔と創造の魔の相克」『わが愛憎の画家たち』)と評されているので、あながち誤読とも思えない。

横山操《闇迫る》1958年、カンヴァス、着色、181.0×455.0cm、

福島県立美術館(図録、pp. 92-3)。

フォービズムかとも思えるような片岡球子の《山湖》に次いで、横山操の大作《闇迫る》が展示されている。1本の木や遠景の家の配置などはたしかに日本画である。いや、すべてが日本画的には違いない。ただ、日本画がしばしば示す省略による象徴化の要素がない。それではリアリズムそのものなのか、と問うてみるが、それも違う。もしかしたら、画面全体が象徴化されているのではないか、そんな大胆な仮説を試みてみるが、そこで停止してしまう。不思議で、とてもいい絵だ。

池田幹雄《カオスの丘》制作年不詳、紙本着色、87.0×116.0cm、

「これが日本画だ」第3回展、日本画廊(図録、p. 95)。

《カオスの丘》を一見して、日本画だと見なす力量も度胸も私にはない。吉原治良の《風景》と題する風景画よりはるかにシュールリアリスティックである。もちろん、シュールな日本画があってもいい。あるいは、私が知らないだけでそのような日本画がたくさんあるのかもしれない。

佐藤多持《水芭蕉曼荼羅(ら)》昭和37年、紙本墨画、

100.1×72.7cm、府中市美術館(図録、p. 100)。

佐藤多持の《水芭蕉曼荼羅(ら)》は、問題なく日本画である。この絵に惹かれたのは、絵の美しさ以前に、その筆運びの技量の凄さによってである。いかなる逡巡もなく引かれる曲線が織りなす世界はしごく単純に見えるのだが、画家にとっては「曼荼羅」と名付けるほどの広大無辺な世界である。

しかも、その弧線のなだらかなまるみが、しばしば女体の部分を連想させるだけでなく、植物の種子、動物の瞳、乳首のような薄茶色や薄紫色の円とか、童子の姿がちりばめられることもあり、躍動する生命感と深遠広大な宇宙感が一体化した空間を形づくる。 (p. 100、――『特別展「創造の展開」――佐藤多持代表作展』図録)

第8章以降は、ヴェネツィア・ビエンナーレ、反大阪万博、サンパウロ・ビエンナーレ、光州ビエンナーレなど、針生の活動の詳細を紹介するコーナーが続く。出版物も含め、多岐にわたる作品が紹介されているが、多岐であるがゆえに上手くまとめられない。なにしろ、270ページに及ぶ図録の136ページ以降は関連資料に充てられているのである。これ以上は、針生一郎の文献学的研究に興味ある人々の領域だろう(と、勝手に決めておく)。