【2012/3/12】

【続き】

【余剰としての象徴主義】

ここまで話が進んでくると、「共時的分極」と名付けた第2の問い、対極的な図1と図2の絵がなぜ同時期に描かれえたのか、という問いはあまり重要な意味を持たないことが分かる。図1の「暗さ」は、ブリアンツァ時代の「暗さ」から直接繋がってくるものではない。

「暗さ」、「薄暮」を超克しえた画家が、新しく切り開くことができた象徴的な世界の暗鬱さなのである。いわば「余剰としての象徴主義」の絵として、《The Evil Mothers》は描かれたのだ、と考えている。

いや、結論をそんなに急がず、評論家たちの言に聴き入りつつ、もう少しゆっくり歩を進めることにしよう。

まず、《The Evil Mothers(悪しき母たち、よこしまな母たち)》はどのような絵なのか、考えてみたい。

〔《悪しき母たち》の〕テーマは母性の崇高な原理を犯した女性への懲罰である。改悛者の魂を焼く煉獄を画家は高山地帯の荒涼とした、酷寒の氷界に移した。母親は子とともに一本の木の節くれ立った枝に身を捩った奇妙な姿勢で囚われている。後景左には、贖罪から救済に至る母親の苦難の道の三つのさらなる段階が描かれている。セガンティーニは文学モデル(ルイジ・イリカによってイタリア語に翻訳されたインドの涅槃の詩『パンジャヴァーリ』)にきわめて個性的で造形的な解釈を施したものだった。非現実的な主題であるにもかかわらず、およそ絵画におけるもっとも美しい雪景色の一つである。

ベアト・シュトゥッツアー [25]

私は、はじめ、この絵を 「反母性」が耽美的に描かれていると、受容していた。それは「反母性」への懲罰ではあるが、「贖罪から救済に至る」母性としても描かれている。したがって、セガンティーニが抱いている「母性」の心象が問題になる。

「母性」を理解するには、人間が類として獲得した本性としてアプローチするのが一つの方法であろう。また、それに対して、クインザックのようにイタリア絵画史に現れた「母性」の潮流の中の一部として取り上げる方法もあるだろう [26]。時代のありようとしての、あるいは、その時代に通底する「母性」思想を問題にすることは可能であろうし、大切だとも思う。

大塚英志が言うように、「母性」言説は近代国家成立過程におけるナショナリズムとも密接に関連するもので、「「母性」とは、そのように国家によって政治的に求められるものである」[27]というように、時代のイデオロギーとして考えなければならないことになる。クインザックはそこまで突っ込んで論じてはいないし、私にはその準備がない。

けれども、私は、セガンティーニの「母性」性をその時代性、イデオロギー的性向から論じる必要はないのではないか、と思っている。というのは、ここで必要なのは、《アルプスの真昼》(図2)や《水飲み場にて》(図6)と《The Evil Mothers》との関係性、セガンティーニの心性における位置取りなのだからである。

シュトゥッツアーの記述のうち、《The Evil Mothers》の主題を「反母性への懲罰」に重心を置くか、「反母性からの救済」に主眼を置くかでアプローチの仕方が異なるだろう。もちろん、「懲罰から救済へ」として、全体を考慮に繰り込むことが本道であろうが、これまで必ずしもそのようには議論されてはいない。最終的にはそう望むにしても、まず簡単な道から進もうと思う。

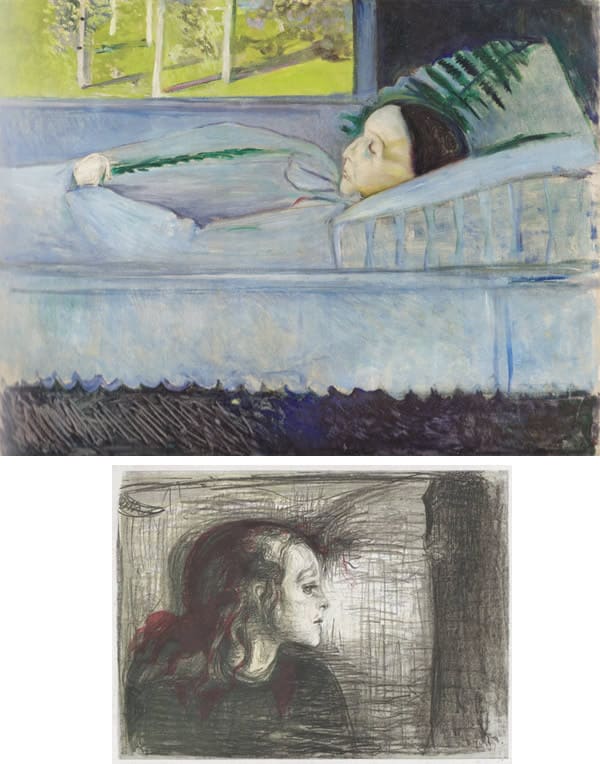

図8 セガンティーニ《生の天使》 [29]

1892年、油彩、カンバス、59×43 cm、セガンティーニ美術館。

「母性」という観点からは、図8の《生の天使》のようないわば「聖母子像」に分類されるような絵を引き合いに出す向きがある。しかし、このような絵から画家固有の「母性」観を論じることは(少なくとも私には)難しい。

ヨーロッパ絵画では、げっぷが出るほど、たくさんの「聖母子像」を観ることができる。もちろん、敬虔な宗教感情もあるだろうけれども、これだけ数が溢れていると、キリスト教(カソリック)社会を画家として生き抜いていくとき、「聖母子像」は、いわば、画家としての職業的儀礼のような性格を帯びることが多いのではないか、と私は考えている。セガンティーニの場合は、次のような記述から、強い信仰心から《生の天使》が描かれたとも考えにくいのである。

4人の子供の誰にも洗礼を受けさせず、「私は神を自分の外部に求めたことは決してなかった(……)」と語るセガンティーニは、カトリックでもプロテスタントでもなく、すべて自然に、自然のいたるところに神を見る汎神論者であり(……)

千足伸行 [28]

それでもなお、《生の天使》を描くセガンティーニを素直に受け入れると、「反母性」を憎み、懲罰を主要な心情として《The Evil Mothers》に注ぎ込んだと考えたくなる。しかし、倫理、宗教心など、どのような心性にとっても真逆の価値を示す「聖母」と「懲罰に値するな邪悪な母」を、ともに樺の木の上にほとんど同じ構図で描くということがあろうか。

ここから推測できるのは、セガンティーニは確かに涅槃の詩『パンジャヴァーリ』に則って描いてはいるが、激しい懲罰の意思を表明してはいない、ということではないか。

もうひとつ、「懲罰」に重点を置いた見方は、セガンティーニの生い立ちから指摘されている。少し長いが、たいへん重要なので引用しておく。

(……)同時に彼は「私の誕生により、母は健康を大いに損なうことになった」とも語っている。つまり、母の死因は自分の誕生にあったことをほのめかしているが、セガンティーニ研究の第一人者アニー=ポール・カンザック〔クインザック〕によれば「自分のために母は苦しみ、死んだという自責の念は、彼が人に抜きん出た著名人となった時に(……)初めて克服された」(H. A. LÜTHY & C. MALTESE: GIOVANNI SEGANTINI, Zürich, 1981, p. 23)。

母に対する自責の念の一方で、母が幼い自分を残して他界したという事実、「普通なら彼くらいの年頃の子供が母に期待できるはずの保護、安らぎを、母は与えてくれなかった」(B. STUZTER (ed.): BLICKE INS LICHT: NEUE BETRACHTUNGEN ZUM WERK VON GIOVANNI SEGANTINI, Segantini Museum, St. Moritz, Zürich, p. 97)という事実は残る。セガンティーニ自身はこれについては恨みがましいことはいってないが、セガンティーニの意識下の世界で母に対する愛憎半ばするアンビヴァラントな感情が働いていたことは考えられる。こうした観点からセガンティーニの人と芸術を分析したのが、フロイト派の精神分析学者カール・アブラハムである(K. ABRAHAM: GIOVANNI SEGANTINI: EIN PSYCHOANALYTISCHER VERSUCH, Leipzig & Belrin, 1911(reprint, 1970))。一般論として、幼い頃に「母性愛の剥奪」にあった子供が母との関係で「なにかに吸いつく、しがみつく、笑う、後を追う」など、「母への愛着」の現われと見られる行動を示すとすれば(『精神医学事典』、弘文堂、pp. 604-605(「母性愛の剥奪」の項)、《悪しき母たち》における母の胸にしがみつき、乳を吸う幼子、《愛の結実》における笑う子供のモティーフを、こうした観点から解釈することも可能であろう。アブラハムによれば、「一般的な意味での“悪しき母”を罰したいとの願望の背後に今や、自分自身の母を罰したい、(自分を置き去りにした=筆者補足)彼女に仇を討ちたいとのセガンティーニの密かな願望が生まれているのである」(F. SERVAES: GIOVANNI SEGANTINI: SEIN WERK UND SEIN LEBEN, Leipzig, 1908, p. 264)。

千足伸行 [30]

じつのところ、精神分析の話になると、私自身は多少困惑してしまうのだ。というのも、たいていの場合、精神分析は人間の心理に「過剰な意味」を付与するように感じてきたからで、具体的な事例の精神分析にはいくぶん保留をおきたい気分になるのである。

フロイトやユング、ラカンの偉業を讃えることになんの躊躇もないけれども、そういうこともあって、じつはあまり丁寧に読んだことはないし、いまも真剣に読んでみたいとは思っていないのである。

上の文中の《愛の結実》(1898年、ライプツィヒ造形美術館)は、図8の《生の天使》とほぼ同じ構図で、慈愛に満ちた母の膝に抱かれて、幸せそうな笑顔を浮かべた乳児が描かれている絵である。いっぽう、前述したように、酷寒の荒野で《The Evil Mothers》の乳児は、我が子を無視するしかない懲罰の母の乳房を求めているのである。ここでも同じことを言わざるをえない。真逆のモティーフを、同じ構図で描くことがありうるだろうか、と。

精神分析的な解釈では、セガンティーニには母親に対するアンビヴァレントな感情があったであろうとの推定を前提にして、この決定的にかけ離れた境遇の乳児の双方に、子供としてのセガンティーニの心理の両面の発現を仮託しようというのである。

しかし、この極北と極南に位置するような心性をセガンティーニのうちに共在する「全的な心性」と仮定してしまったら、二つの極の間に張られた心理空間のどこかを選べば、どんな心理的発現も説明できることになってしまう。つまり、何でもあり、ということではないか。それでは、言を尽くして、無を手に入れることになってしまう。

ここでは、過剰な想像力は措くこととして、千足が紹介しているように、セガンティーニ自身の言葉とそれに基づくカンザック〔クインザック〕の解説から出発する方が、わずかかもしれないにしても、確実な実りを得るアプローチではないかと思う。

母の死は自分の誕生によるものだ、というセガンティーニ自身による仄めかしがあり、その自責の念は、彼が画家として成功をおさめるにつれて克服されたとカンザックは指摘している。つまり、この克服の始まりの時期とは、1985、6年頃の「薄暮の画家」から「光の画家」への変貌の始まりの時期そのものではないか、と私は考えているのである。

そうであれば、セガンティーニが「母への自責の念」を克服した以上、《The Evil Mothers》が「自分自身の母を罰したい、彼女に仇を討ちたいとのセガンティーニの密かな願望」のもとに懲罰を主題として書かれた考えることは不可能である。

聖母子像を描くような単純な「母性」観による主題、あるいは「母への懲罰」という主題、それらの一方だけでは《The Evil Mothers》を説明できない、ということになってしまった。

それを解く鍵は、セガンティーニにおける「象徴主義」にある、と私は考える。セガンティーニの象徴主義についてはクインザックも解説している [31] が、千足の解説がきわめて示唆に富んでいる。

(……)イタリアの分割主義が今日記憶されているのは、主にその象徴主義的作品によってである。(……)セガンティーニでいえばイタリア時代の《湖を渡るアヴェ・マリア》から、スイスに移ってからの《悪しき母たち》、《逸楽の女たちの懲罰》、《虚栄》、《生の天使》、《愛の女神》を経て、絶筆となった三部作《生・自然・死》などがこれに当たる。これらは(1)神話的、キリスト教的、寓意的な主題による作品、たとえば《悪しき母たち》、《生の天使》、《虚栄》などと、(2)《湖を渡るアヴェ・マリア》、《森からの帰途》、《生・自然・死》など、一見、現実的でリアルな世界を描いているが、同時に象徴的にも解釈される、いわば「二重底」の作品に大別される。

イタリアに限らず、世紀末の象徴主義にはこれに先行するリアリズムへの反動という側面もあるが、セガンティーニにあってはリアリズムと象徴主義は対立するというより、しばしば同時並行的に進行している。

千足伸行 [32]

この記述の中で、(とくに私にとって)重要なのは、(1)分割主義と象徴主義の関係についての指摘と、(2)セガンティーニの中ではリアリズムと象徴主義が共在していたという指摘である。

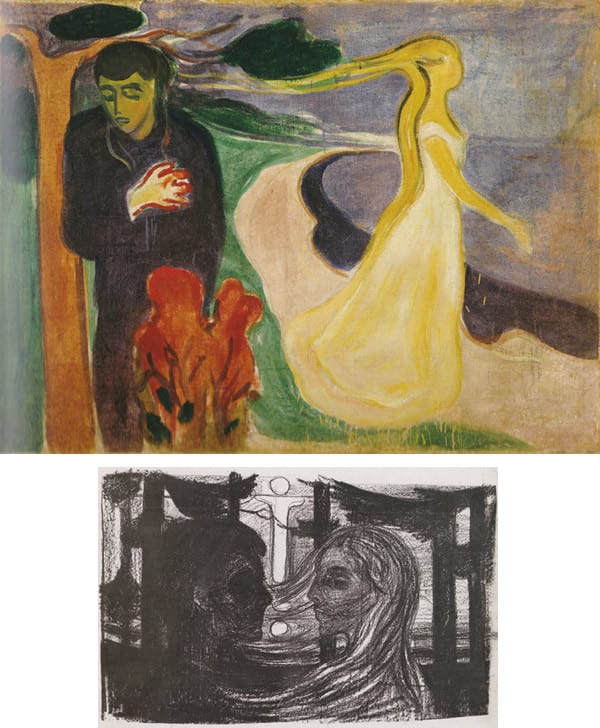

図9 セガンティーニ《湖を渡るアヴェ・マリア(第2作)》 [33]

1886年、 油彩、カンバス、 120×93 cm、 個人蔵(ザンクト・ガレン)。

上の記述で千足が象徴主義の作品として取り上げた例のうち、もっとも早く描かれた絵、《湖を渡るアヴェ・マリア(第2作)》は、きわめて象徴的(駄洒落ではない)な作品である。「1986年に制作された《湖を渡るアヴェ・マリア》は、セガンティーニの代表作であるだけでなく、まさに世紀末のイコンといえよう」 [34] と評されるほど、セガンティーニの画業中で重要な位置を占める絵である。

1982年に初めて描かれた《湖を渡るアヴェ・マリア》のモティーフは、が、1986年になってあらためて分割主義の技法を用いて描き直される。それが図9の(第2作)の意味である。この絵は、セガンティーニが初めて分割主義を用いた絵であると同時に、明瞭な象徴主義的モティーフのもとに描かれた絵としても、セガンティーニ画業の中で劃期をなすものである。

プシアーノ湖畔で描いた《湖を渡るアヴェ・マリア》(1982)は、夕暮れ時に野外での制作を終えたセガンティーニがビーチェを伴って、対岸に住む乳母の所から長男ゴッタルドを家に連れ帰る場面を描いている。

久保州子 [23]

《湖を渡るアヴェ・マリア》(第1作)を見ることは叶わないのだが、1982年当時の画風と、上の久保の叙述からすれば、淡々としたリアリズムで描かれた「薄暮の夕景」として想像される。そして、前述したように、ブリアンツァ時代はセガンティーニが「家族」を発見しつつ、光の心象へ向かう準備期間であって、その中で自らの家族を描いたものとして 《湖を渡るアヴェ・マリア》(第1作)は描かれたのだ、と考えることができる。

そして、そのモティーフを再度描く時には、分割主義の手法を手にしており、マリアとイエス、そして「父」のヨセフ(セガンティーニ!)の「聖家族」になぞらえた自らの家族を、さらに高く、強く象徴的に描くことに成功する。

繰り返しになるが、自ら形成し得た家族への希望がセガンティーニの心を光の世界へ向かわせ、分割主義がその転移(変貌)を駆動した、と言いたいのである。《湖を渡るアヴェ・マリア》(第2作)は、そのような記念碑的作品として位置づけられる。そして、ここで付け加えるべき重要な一点は、これを契機として、象徴主義的作品が次々と産み出されるようになる、ということである。

私が考えている、そのようなセガンティーニという画家の精神宇宙を、惑星運動の楕円軌道になぞらえた図式で考えてみよう。(図式化するということは、単純化することであって、注目する因子と無視する因子とを截然と分ける行いである。無視された因子に主要な意味が隠されている場合には、あっさりと誤謬に至るという代物だが、たまには役に立つこともある、と思う。)

円軌道が一つの中心を持つように、楕円軌道は二つの焦点(中心)を持つ。太陽系であれば、どちらか一つの焦点に太陽が位置しているわけである。楕円の扁平の度合は、二つの焦点の距離(と長径と短径の長さ)で定まる離心率で表される。離心率が0であれば真円であり、微少有限値から1に近づくにつれてだんだん長ひょろい楕円になり、1以上では軌道は放物線や双曲線となって、惑星は無限宇宙へ去ってしまうのである。

ブリアンツァ時代までのセガンティーニの心性は、幼少年期に強く形成された暗い「闇」ないし「薄暮」の心象の源を一つの焦点に置く楕円にたとえられる。離心率は小さく(円に近い楕円)、セガンティーニの心的現象、心的発現はその一つの焦点からの距離で測ることができる。

しかし、新しい家族の上に降りそそぐであろう光への希求がもたらした転移は、心性軌道を離心率の大きい楕円に変え、一つの焦点には分割主義に助けられて顕在化した「光」の心象の源があり、他方の焦点には、従来の「薄暮」の心象の源が残されている。つまり、二つの心象源があるのだが、力学系としては、「光」の心象源のみが実在源であり、「薄暮」の心象源は参照系として存在するようになる。

したがって、図式的には、《アルプスの真昼》のような リアリズム系の「光」のモティーフに属する絵は、「光」の心象源としての焦点からの距離のみで記述できる空間に位置している、と言える。

ところが、《悪しき母たち》の座標となると、そのように簡単には座標を定められない。涅槃の詩『パンジャヴァーリ』に啓示を受けて、絵画制作へ向かうセガンティーニは、「光」の心象源を焦点とする運動をしつつ、その主題にふさわしい心象風景を与えてくれる「薄暮」の心象源を参照系として用いたはずだ。人間の心が作為的な手続きで動かされるような表現をせざるをえなかったが、これが図式的であることの欠点である。

セガンティーニという独立する精神、心性のなかに統合された2焦点として共在するのだから、主として片方に依拠しつつ、もう一方を参照するのはごく自然なことである。ただし、参照の強度によっては、もう一方の焦点も力学系に組み込まれるような実在源となる。軌道上に絵画主題があり、実在質量の大きい「光」の心象焦点に加え、さらにもう一方の「薄暮」の心象焦点に軽度とは言えある実在質量を措定すると、力学的には3体問題となって、図式的に軌道を指定することは困難になるが、措定条件によって、実に多様な軌道が発現することになる。

そのように新しく生まれた軌道を「余剰」と呼んでみたのである。心象風景の「豊かさ」と呼んでもよい。そして、「薄暮」の心象源を参照しないリアリズム系《アルプスの真昼》とは異なり、さまざまな強度で参照する「象徴主義」系作品では、その強度に応じて象徴性の強度は変化している、と考えている。これが、「余剰としての象徴主義」と呼んだ所以である。

「余剰としての象徴主義」である以上、《アルプスの真昼》と《悪しき母たち》が同時期に描かれることになんの不思議もないことになる。「薄暮」の心象源への力点の置き方を変えるだけで、セガンティーニは自在に心象宇宙を渡っていくのである。「分割主義」を武器として「闇・薄暮」を超克した画家は、「闇・薄暮」がなければ生まれない力をも自在に手に入れることができるようになったのだ。うずまきナルトが「妖狐・九尾」を超克し、その「闇のチャクラ」を自在に操るようになったように。

「余剰」として、《The Evil Mothers》が描かれていると考えれば、初見の私の印象はあながち無茶な方向を向いていたわけではない、ということが分かる。よこしまな母たちへの懲罰という重い主題にもかかわらず、その母は耽美的な姿態で描かれ、美しい雪原の背景と相俟って、感動の発動点になっているのだと思う。

この描写は、心性の中心が「光・希望」にあって、参照系として「闇」を扱いうる豊かさに基づいているのだろう。

【余分な最後:付け足し】

たった1枚の《The Evil Mothers》への感動で始まったセガンティーニ経験であったが、ここまで話が進んでも、この絵に対する感動の質は高まりこそすれ、衰えたり、萎びたりする気配はまったくない。

展覧会で実物を見ることは叶わなかったが、旧図録で《湖を渡るアヴェ・マリア》(第2作)を知ることができたのも幸運であった。ありきたりな表現だが、胸が打ち震えるほどに、素晴らしい絵だと思う。実人生の途上でに実物を見る機会があるかどうか心許ないが、それを願うのみである。

たぶん、私はセガンティーニの絵が余剰として抱え込んだ象徴主義的情感に強く惹かれているのである。

ところが、「象徴主義」の系列に分類される絵画の中に、《生の泉の天使》とか《虚栄》という絵が含まれている [35]。前者には、文字どおり大きな羽を持つ天使が泉の畔に、遠景に愛し合う恋人たちが描かれている。後者は、泉の水面を鏡代わりに我が身を映して見とれている金髪で裸体の若い女性が描かれている絵である。

つまり、象徴主義の度合の強い、というより、ほとんど寓意そのものと言ってよい作品である。正直にいうと、私にはどうもこの手の絵に対する受容力がないようなのである。アレゴリー感受力が弱いのである。

西洋絵画を見て歩くとき、いつも悩ませられるのが寓意表現としての絵画、あるいは寓話そのものなのである。まず第1に、寓意そのものが分からない。ある時、上野の国立博物館のミュージアムショップで『西洋絵画の主題物語 I 聖書篇」と「同 II 神話篇』(美術出版社、1997年)という本を見つけて、絵画に登場する神話、伝説の類を勉強したが、どうも付け焼き刃のためか、本質的に単なる知識と感受力には相関がないのか、何の効果もないのであった。

何世代も何世代もかけて語り継がれ、さまざまに変容しつつ、また繰り返し語り継がれてきたギリシャ神話やローマ神話、その変容時に加えられたその土地土地の伝説、民話、そして、厖大な蓄積を持つキリスト教神話、それに加えて広く社会に広まっているであろう時代時代のアレゴリカルな都市伝説。そういったものが、血のように、肉のように身体に染み渡っている人々のあいだでアレゴリーは伝達表現として成立している。そんなふうに考えると、じたばたしないで諦めるのが1番、そんなふうに私は今を生きようとしている。

諦めているのに、ベンヤミンの言葉に、幾分ざらっとした気分になるのである。

ボードレールは哲学者としてはお粗末で、芸術の理論家としてはそれよりましだった。ただ沈思家としてだけは比類のない人物であった。……沈思家はアレゴリーに精通している。

ヴァルター・ベンヤミン [36]

哲学者でもない、芸術家でもない、ましてや沈思家なんてどういうものかすら知らない。それでいて、アレゴリーもさっぱり……なんてなぁ。

[25] ベアト・シュトゥッツアー「ジョヴァンニ・セガンティーニ:近代へのパイオニア」 「新セガンティーニ図録」 p. 16。

[26] アニー=ポール・クインザック「序説」 「旧セガンティーニ図録」 p. 118。

[27] 大塚英志「「伝統」とは何か」(ちくま新書、2004年) p. 70。

[28] 千足伸行「アルプスの画家:“魔の山”から“光の山”へ」 「新セガンティーニ図録」 p. 20-21。

[29] 《生の天使》 「新セガンティーニ図録」 p. 111。

[30] 千足伸行「アルプスの画家:“魔の山”から“光の山”へ」 「新セガンティーニ図録」 p. 19-20。

[31] アニー=ポール・クインザック「序説」 「旧セガンティーニ図録」 p. 117。

[32] 千足伸行「アルプスの画家:“魔の山”から“光の山”へ」 「新セガンティーニ図録」 p. 25。

[33] 《湖を渡るアヴェ・マリア(第2作)》 「旧セガンティーニ図録」 T. 14。

[34] 《湖を渡るアヴェ・マリア》図版解説「新セガンティーニ図録」 p. 92。

[35] 《生の泉の天使》、《虚栄》「新セガンティーニ図録」 p. 118-119。

[36] ヴァルター・ベンヤミン(今村仁司・三島憲一ほか訳)「パサージュ論 第2巻」(岩波現代文庫 2003年 ) p. 328。

【ホームページを閉じるにあたり、2012年3月12日に掲載したものを転載した】

街歩きや山登り……徘徊の記録のブログ

山行・水行・書筺(小野寺秀也)

日々のささやかなことのブログ

ヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)