ギュスターヴ・モローという名前は知っているような気がした。しかし、画家として知っていたかどうか判然としない。ずっと昔に眺めていた「ファブリ世界名画集」全60巻を納戸の奥から引っ張り出して確認したが、そこには含まれていなかった。何処かの美術館で見た可能性もないではないが、まったく記憶がない。『モロー展』はそれなりの頻度で開催されていたらしいのだが、知らずにここまで来てしまった。

画集 [1] 解説によれば、モローは国立美術学校においてジョルジュ・ルオーの才能を認め、育んだ「情熱の指導者」 [2] だった。ルオーは、モローを敬愛し、その画業を称揚し続けたという。その師弟の画業における「継承と変容」が展覧会の主題なのである。

左:ギュスターヴ・モロー《ユピテルとセメレ》 油彩/カンヴァス、141.5×110cm、

左:ギュスターヴ・モロー《ユピテルとセメレ》 油彩/カンヴァス、141.5×110cm、

パリ、ギュスターヴ・モロー美術館 [図録、p. 38]。

右:ジョルジュ・ルオー《石臼を回すサムソン》 1993年、油彩/カンヴァス、

146.68×113.98cm、ロサンゼルス・カウンティ美術館 [図録、p. 47]。

展示のほぼ最初(二人の自画像の後)にギュスターヴ・モローの《ユピテルとセメレ》が架かっていた。定かではないが、いつか、どこかで見た記憶がある。私にとってユピテル(ゼウス)は恐怖の全能神であるが、このユピテルは微妙に私のイメージとずれている。確かに、威厳に満ちた表情と言えないこともないが、どこかに驚きと悲しみの表情が含まれている。構図ばかりではなく、世界を見つめるこうした表情のありようも「このユピテルをキリストになぞらえることもでき」 [図録、p. 41] る根拠の一つになるだろう。

《石臼を回すサムソン》は、ルオーがモローの指導を受けていた頃の作品である。私が馴染んでいるルオーではないが、同じような色調で描かれた初期の作品が多く展示されている。モローもまた備えていたであろう宗教心が、同じようにルオーにおいても具象化されたような作品群である。

左:ギュスターヴ・モロー《ゴルゴタの丘のマグダラのマリア》 油彩/木版、

左:ギュスターヴ・モロー《ゴルゴタの丘のマグダラのマリア》 油彩/木版、

33×45cm、パリ、ギュスターヴ・モロー美術館 [図録、p. 91]。

右:ジョルジュ・ルオー《ゴルゴタの丘の聖女たち》 1940年頃、油彩、

グワッシュ/紙、34×32.9cm、パリ、個人蔵 [図録、p. 95]。

モローとルオーが緊密な師弟であることを示すかのように、二人とも同じような主題を取りあげた作品が多いようだ(そのように展示構成されている)。しかし、その作品はけっして似てはいない。モローはあくまでモローの世界を描き、ルオーは傑出したルオー的世界を作り上げている。

《ゴルゴタの丘のマグダラのマリア》と《ゴルゴタの丘の聖女たち》は、二人の対称性(差異)を示す好例の一組だろう。イエス・キリストの磔刑の地、ゴルゴダの丘である。モローは、ゴルゴダの丘の十字架と悔悟するマグダラのマリアを組み合わせ、悲惨と悔悟の情景を描いている。

しかし、私は、この絵の色調の中にモロー特有の抒情性が込められているように感じる。それは、深い悲しみや後悔を包含しつつ、情景を手探っているような抒情とでも言ったらいいのか。これは、上の《ユピテルとセメレ》で感じた「非ユピテル性」(私の勝手な概念だが)と共通しているものではないかと思う。

ルオーのゴルゴダの丘に、悲しみのような気配が漂っているのは確かだが、一方で、確信に満ちた信仰心が表象されているようにも感じる。ルオーの描法は、いつもそのような確信、強い実存性のようなものを表出しているように私には思える。

左:ギュスターヴ・モロー《油彩下絵または聖女カエキリア》 油彩/カンヴァス、

左:ギュスターヴ・モロー《油彩下絵または聖女カエキリア》 油彩/カンヴァス、

86×68cm、パリ、ギュスターヴ・モロー美術館 [図録、p. 100]。

右:ジョルジュ・ルオー《クマエの巫女》 1947年、油彩/紙(格子状の桟の

付いた板で裏打ち)、53.2×37.8cm、パリ、個人蔵 [図録、p. 101]。

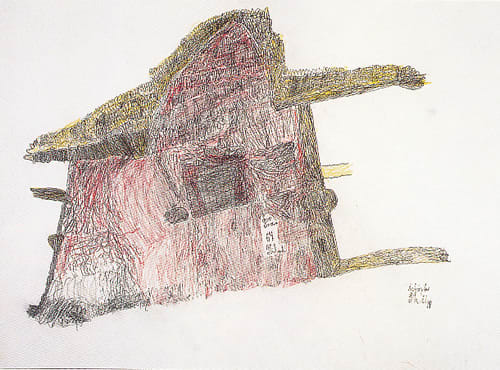

《油彩下絵または聖女カエキリア》と《クマエの巫女》を並べると、ここでもまた、師弟の二人がこんなにも違うのだとあらためて感じさせられる。モローの絵には、習作なのか、下絵なのか、制作途中なのか、あるいは完成形なのか、絵を見ただけでは私には判然としないが、これは「カエキリアに後光がさす作品のための習作」 [図録、p. 102] らしい。

この絵を見て、聖女カエキリアの美しさに惹かれる、そう思った。カエキリアの表情はきわめてラフに描かれているにもかかわらず、そのように感じてしまう不思議がこの絵にはある。そう感じさせるモローの何かをうまく言い当てられないので、それをモロー固有の抒情性と呼んでみたのだ。

クマエの巫女は、いままさに確信に満ちて信託を与えようとしている。ここでも、ルオーの筆致は「確信」を強く表象しているようだ。やはり、ルオーはルオーのようだ、という愚かしい言い回しで評するのが私にはしっくりする。

左:ギュスターヴ・モロー《パルクと死の天使》 1890年頃、油彩/カンヴァス、

左:ギュスターヴ・モロー《パルクと死の天使》 1890年頃、油彩/カンヴァス、

141.5×110cm、パリ、ギュスターヴ・モロー美術館 [図録、p. 108]。

右:ジョルジュ・ルオー《我らがジャンヌ》 1948-49年、油彩/紙(格子状の

桟の付いた板で裏打ち)、55×45cm、パリ、個人蔵 [図録、p. 112]。

《パルクと死の天使》と《我らがジャンヌ》でも師弟の資質の違いがはっきりと顕れている。モローの絵は美しい。背景の暗い空の明暗の変化がことさら美しい。しかし、私は馬を引くパルクがまっすぐな引っ掻き線で描かれていることに強く惹かれる。すべての神や人間の罪を決して許さず、冷酷に罰を与えるというパルクがうなだれている。

青と白の衣服を表わす複数の引っ掻き線はパルクの直截な悲しみ、あるいは悔悟のように見える。そして、そんなパルクに呼応するかのように馬もまた、死の天使を乗せる存在のありように耐えているように見えるのだ。言ってしまえば、モローの絵には「詩」そのものが溢れている、そんなふうに感じている。

一方、ルオーの絵はまさにジャンヌ・ダルクである。希望と意志と未来への確信、そんなふうに感じるのは、人物がもたらすイメージのせい、私の先入観のせいかもしれない。(正直に言えば、この展覧会ではモローという驚きを知ったということで圧倒されて、若い頃から比較的よく見ているルオーの絵になかなか気が向かなかったのである。)

ギュスターヴ・モロー《油彩下絵》 油彩/カンヴァス、27×22cm、

ギュスターヴ・モロー《油彩下絵》 油彩/カンヴァス、27×22cm、

パリ、ギュスターヴ・モロー美術館 [図録、p. 121]。

モローが、ルオーたち美術学校の生徒に強調していたことは「色彩の解放」と「美しい材質感(マティエール)」だったという。「モローは、アカデミズムが推奨するデッサンの巧みさに対抗し、色彩の研究を行なっていた。下絵なしに絵の具で直接カンヴァスへ向う描き方を認め、何よりも個性を尊重した」 [図録、p. 107] 。

《油彩下絵》はモローの教え自体の自らの実践の例である。いくつか展示されていた《油彩下絵》の中ばかりではなく、展示中のモローの絵の中でどれか一つと言われれば、私にとってはこの絵である。配色の具合、絵の具の量感と質感、筆遣い、奥行きのある空間構成などとても魅力的である。優れた抽象画なのである。

図録写真では、この絵の素晴らしさが半減してしまっている。抽象画ではよくあることらしく、「具体」展における吉原治良や白髪一雄の抽象画で、同じ経験をしたことがある。会場での感動と図録写真は差が大きいのである(後で『吉原治良展』の図録と見比べると写真の質にも依存していることは分るのだが)。

ギュスターヴ・モロー《オルフェウスの苦しみ》 1890年、油彩/厚紙、

21.2×25cm、パリ、ギュスターヴ・モロー美術館 [図録、p. 155]。

モローの《オルフェウスの苦しみ》も惹かれた絵の一つだが、横たわるオルフェウスはほとんど気にならず、月と雲(つまり、夜空)と暗い森(たぶん)の陰が織りなす空間に惹かれるのである。明らかに主題の明確な具象画なのだが、月を中心とした空間は、優れた抽象画と呼んでもいいように思う。

ジョルジュ・ルオー《キリスト》 1937-38年、油彩/紙(麻布で裏打ち)、

ジョルジュ・ルオー《キリスト》 1937-38年、油彩/紙(麻布で裏打ち)、

67×48cm、東京、パナソニック汐留ミュージアム [図録、p. 168]。

モローの絵にばかり心が動いてしまったが、私の一番好きなルオーは、《キリスト》である。この人間くさいキリストはどうだ、と威張りたくなる。人間くささを突き抜けてこそ、マリアから生まれたイエスは神の子になりうるのだ、というのが私の独断的なキリスト理解である。

ジョルジュ・ルオー《避難する人たち(エクソドゥス)》 1948年、油彩/厚紙(木版で裏打ち)、

ジョルジュ・ルオー《避難する人たち(エクソドゥス)》 1948年、油彩/厚紙(木版で裏打ち)、

49×60cm、東京、パナソニック汐留ミュージアム [図録、p. 47]。

もう一点、ルオーの絵として《避難する人たち(エクソドゥス)》を挙げておく。エクソドゥスと称しながら、この絵はモーゼの民ではなく、二〇世紀の避難民を描いている。たとえば、いまやそれはシリアの民であり、フクシマの民である。現代の民は、モーゼの民のように神に導かれて海を渡ることができるのか。ルオーの描く民は神に導かれているだろうが、それでも彼らは黄昏れどきに脱出して、夜へ歩き出すのである。

こういう思いを私(たち)に抱かせることも、優れた絵の功であろう。

[1] 『モローとルオー ―聖なるものの継承と変容』(以下、図録)(淡交社、2013年)。

[2] マリー=セシル・フォレストの引用によるルオーの言葉。マリー=セシル・フォレスト「ギュスターヴ・モローの名誉を保ち彼を擁護したジョルジュ・ルオー」図録、p. 20。

左:アンドレ・ボーシャン《花》1952年、カンヴァス、油彩、

左:アンドレ・ボーシャン《花》1952年、カンヴァス、油彩、 左:ルイ・ヴィヴァン《ムーラン・ド・ラ・ギャレット》1925年、カンヴァス、油彩、

左:ルイ・ヴィヴァン《ムーラン・ド・ラ・ギャレット》1925年、カンヴァス、油彩、

草間彌生《君は死して今》1975年、紙、インク、パステル、コラージュ、

草間彌生《君は死して今》1975年、紙、インク、パステル、コラージュ、 左:アドルフ・ヴェルフリ《ツィラー=タールの三位一体》1915年、紙、鉛筆、

左:アドルフ・ヴェルフリ《ツィラー=タールの三位一体》1915年、紙、鉛筆、 フィリップ・シェプケ《67歳の婦人ヒラント》1986年、紙、鉛筆、色鉛筆、紙、インク、

フィリップ・シェプケ《67歳の婦人ヒラント》1986年、紙、鉛筆、色鉛筆、紙、インク、 左:齋藤裕一《不明》2002-3年、紙、色鉛筆、38.4×54.4cm [8]。

左:齋藤裕一《不明》2002-3年、紙、色鉛筆、38.4×54.4cm [8]。

左:《赤い馬に乗る女曲馬師》1970年、墨・グワッシュ・布のコラージュ、紙、

左:《赤い馬に乗る女曲馬師》1970年、墨・グワッシュ・布のコラージュ、紙、 左:《ソロモンの雅歌IV》1958年、油彩、キャンヴァスで裏打ちされた紙、

左:《ソロモンの雅歌IV》1958年、油彩、キャンヴァスで裏打ちされた紙、

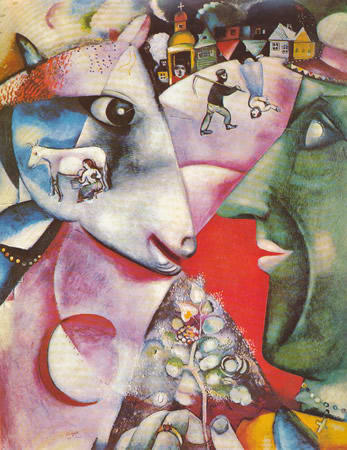

《村の風景を前にした食卓》1968年、油彩、キャンヴァス、

《村の風景を前にした食卓》1968年、油彩、キャンヴァス、 《夢》1939-44年、油彩、キャンヴァス、78.7×78.1cm、

《夢》1939-44年、油彩、キャンヴァス、78.7×78.1cm、 《私と村》1911年、191.2×150.5cm、ニューヨーク近代美術館 [13]。

《私と村》1911年、191.2×150.5cm、ニューヨーク近代美術館 [13]。