【2017年8月29日】

岸田劉生の《麗子像》(ヴァリアントがどれほど描かれたが知らないが)ほど私たちによく知られた絵画は少ないのではないか。それほど様々な印刷物で見かける絵画である。そういうことがあると、私(たち)はその絵をよく知っているという気分になる。この気分は、作品を実際に見たかどうかということとは関係なさそうである。

例えば、ある《麗子像》が出品されている展覧会が東京で開かれたとしても、ほとんどの作品が集められている大回顧展ならいざしらず、仙台から出かけていく気にはなかなかならないだろう。《麗子像》という作品の問題ではなく、よく見知っているという気分がそうさせるのである。これはもちろん、私自身のことであって絵画愛好家がそうであるなどということではない。

しかし、岸田劉生と椿貞雄のそれぞれの童女像を並べた美術展のポスターを見れば話は別である。ましてや、それが宮城県美術館の特別展なのである。わが家から美術館までは徒歩で5分もかからない。出かけない理由はまったくないのである。

図録 [1] にしたがって、おさらいをしておく。岸田劉生は1891(明治24)年生まれで、椿貞雄はそれから5年遅れの1896(明治29)年に生まれている。すでに第一線の画家として活躍していた劉生23歳のときの個展を観た18歳の貞雄は、劉生に学ぶことを決意する。劉生が肺結核を患って転地療養で鵠沼に移った時には、貞雄もまた鵠沼に転居するほどの私淑ぶりだった。

私が注目したのは、1923(大正12)年、劉生32歳、貞雄27歳の時の関東大震災後の二人の生活ぶりである。京都に転居した劉生は茶屋遊びなどの遊蕩にふけり、貞雄は船橋の小学校の教員と慶応義塾幼稚舎の教員を兼任するなど(生活のために)懸命に働く。家庭や、経歴、画家としての名声の違いなど、事情はあるにせよ、この暮らしぶりの違いは注目に値する(そんな気がするのだ)。

1929(昭和4)年、慢性腎炎を病んでいた劉生が急逝する。劉生38歳、貞雄33歳のときである。その後、椿貞雄はパリ遊学などを経て、1957(昭和32)年、病を得て61歳で逝去した。

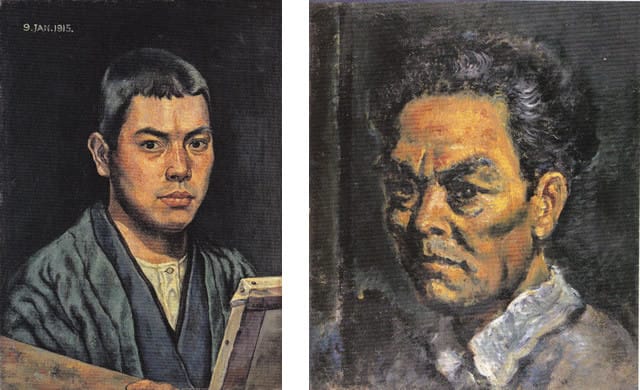

【左】岸田劉生《自画像》1913(大正2)年、カンヴァス、笠間日動美術館

(図録 [1]、p. 22)。

【右】岸田劉生《椿君に贈る自画像》1914(大正3)年、カンヴァス、油彩、

44.0×36.8cm、東京都現代美術館 (図録、p. 28)。

【左】椿貞雄《自画像》1915(大正4)年、カンヴァス、油彩、60.5×45.5cm、

千葉県立美術館 (図録、p. 32)。

【右】椿貞雄《夜の自画像》1949(昭和24)年頃、板、油彩、53.0×45.5cm、

米沢市上杉美術館 (図録、p. 125)。

椿貞雄が岸田劉生に師事することを決意し、初めて訪ねた際に《自画像》を持参して賞賛され、勧められて出品した巽画会美術展で最高賞を受賞し(図録、p.32)、《椿君に贈る自画像》はそれを記念して描かれたものだという(図録、p.28)。

早逝した劉生の二つの自画像は、23歳と24歳のものであるが、椿貞雄のそれは19歳と53歳ころのものである。言葉で表現するのは難しいが、このように二人の自画像を並べてみると、それぞれの人柄が描かれているように見えて興味深く感じる。

これはすべての展示作品を見終えての感想だが、自画像にもそれが顕われているだろう。劉生は、ソフィスティケートされ、芸術の質として美を求め、劉生の美に深く心酔する貞雄の美には内なる強い情愛が強く表出さているように思えたのである。

昨年(2017年)『リアルのゆくえ』という高橋由一や岸田劉生をはじめとする日本洋画における写実性の高い画家たちの絵画を集めた美術展が開かれ、私はそれを見る機会を持てなかったが、手もとにその美術展の図録がある。その中に、劉生の興味深い言葉が紹介されている [2]。

装飾のない写実は、本当らしく描くといふ事に止まる。

決して「本当」は描いてない。

その人が美しいと思ったのは、奇麗の程度か、或は概念的な程度に止まる。

形に宿る形以上の領域、それが形に宿つてゐる感じ、

これを形の上に見出すのが、「美」を見る亊である。其処には装飾がある。

これが内なる美化である。

その表現が写実である。

ここに於て、写実といふ語は生きる。

「実」とは、真実の意味となり、美術に於ては即ち美の意味となる。

(「写実論」1920年)

写実の「実」は、すなわち「美」そのものだという。いくつかの《麗子像》を見ていても感じることだが、劉生は写実を徹底し、さらにそれを突き抜けて「真実=美」を求めている。それは私などには、劉生なりのデフォルメのようにしか見えないこともある。デフォルメは言い過ぎだろうが、創造性(クリエイティヴィティ)に強く突き動かされているように見えるのである。

【左】岸田劉生《画家の妻》1914(大正3)年、カンヴァス、油彩、53.0×45.7cm、

石橋財団ブリヂストン美術館 (図録、p. 27)。

【右】岸田劉生《古屋君の肖像》1916(大正5)年、カンヴァス、油彩、

45.5×33.5cm、東京国立近代美術館 (図録、p. 39)。

【左】椿貞雄《母子像》1931(昭和6)年、板、油彩、22.5×15.7cm、

米沢市上杉美術館 (図録、p. 104)。

【右】椿貞雄《母の像》1938(昭和13)年頃、カンヴァス、油彩、45.5×33.4cm、

米沢市上杉美術館 (図録、p. 119)。

劉生の描写力(高い写実性)をよく示しているのが《古屋君の肖像》である。カメラなどでは到底表現できない立体感や肌の質感まで表現されていて、展示作品の前で驚いて眺め入った。《画家の妻》もまた、ささやかな手のポーズが深い存在感を顕わしていてとても魅力的な作品である。

同じ妻の肖像画でも。劉生の《画家の妻》に対して貞雄の《母子像》を並べるのは適切とは言えないかもしれない。そう思いながらもこの絵を選んで並べたかったのは、むしろ非-劉生的な要素を強調したかったからである。筆致が大ぶりなのはけっしてこの作品が小さいことによるばかりではないだろう。そのような描き方で母と子の情愛、それを見つめる夫として父としての画家の思いを表現しようとしたのだと思える。写実性を重んじたと思える《母の像》からも、そのような感じを強く受ける。

【左】岸田劉生《麗子座像》1919(大正8)年、カンヴァス、油彩、72.7×60.7cm、

ポーラ美術館 (図録、p. 54)。

【右】岸田劉生《野童女》1922(大正11)年、カンヴァス、油彩、64.0×52.0cm、

神奈川県立近代美術館寄託 (図録、p. 58)。

劉生が「これは余の肖像画の中でも最もすぐれたものであらう」と日記に記した(図録、p. 59)という《童女図(麗子立像)》は、この美術展のポスターや図録の表紙に用いられている代表作だが、ここでは《麗子座像》を取り上げた(こちらが単に私の好みだというに過ぎないが)。

その《麗子座像》の横に《野童女》を並べてみた。この童女は、間違いなく麗子に違いないが、この変容ぶりには驚くしかない。図録解説によれば(図録、p. 59)、中国宋時代の画家、顔輝の作と伝えられる寒山図の構図を現代洋画に持ち込もうとしたということらしい。私のような凡庸な人間には思いも及ばないことだが、愛娘の愛らしさ、美しさを越える芸術の「真実=美」の追求が顕現していることだろう。

【左】椿貞雄《菊子座像》1922(大正11)年、カンヴァス、油彩、60.8×45.5cm、

平塚市美術館 (図録、p. 60)。

【右】椿貞雄《菊子遊戯之図》1922(大正11)、カンヴァス、油彩、

72.0×59.5cm、山形大学付属美術館 (図録、p. 61)。

《菊子座像》も《菊子遊戯之図》も劉生への私淑ぶりがうかがえる作品だが、初めてこれらの作品を見る私は「よもやここまでとは……」と驚くばかりだった。図録に収められている加野恵子の「巨星・岸田劉生とともに歩んだ画家の葛藤と光」という論考によれば、劉生の「追従者」「模倣者」と揶揄されることもあったという(図録、p. 8)。劉生に従い、そして劉生を越えて、とでも考えてもいたのだろうか。

【左】椿貞雄《朝子像》1927(昭和2)年、カンヴァス、油彩、41.0×32.0cm、

平塚市美術館

(図録、p. 69)。

【右】椿貞雄《彩子立像》1954(昭和29)、板、油彩、72.0×59.5cm、

米沢市上杉美術館 (図録、p. 129)。

椿貞雄が、単なる劉生の「追従者」「模倣者」ではないことは、《朝子像》ひとつとっても明らかで、この絵は、美術展のポスターで劉生の《童女図(麗子立像)》と並べられていて優れた対比になっている(図録の表紙には《童女図(麗子立像)》と《菊子座像》が取り上げられているが)。

師弟という強いきずなで結ばれ、深く共感された芸術観を持つ二人の画家を並べて展示する美術展の目的は、二人の美術の異同を明らかに示すことには違いない。もちろん、私もまた共通するところは何か、異なるところは何かと意識して見はじめたのだが、いつの間にか違いだけを探しているのだった。

5年ほど前に『モローとルオー』[3] という美術展が開かれた。師であるギュスターヴ・モローと弟子のジョルジュ・ルオーの二人の作品を並べるという今回と似たような企画だった。パンフレットや図録でモローとルオーが師弟関係にあることを知ることなく、いや、それを知った後ですらこれほど画風の違う二人の絵に通底する共通項を見出すことは難しかった。

しかし、それは不思議なことでも偶然でもない、ごく当然のことだ。モローとルオー、劉生と貞雄、それぞれは師弟関係にあって大きな影響もあっただろうが、いずれも個性あふれた芸術家であって、それだからこそ彼らの画業が揃って私たちに(歴史的に)残されているのである。つまり、こういう企画展が実現していること自体、師弟ともに優れて独立した画家であることを意味している。そんな至極当然の事実を前提にしたうえで、二人の絵画の異同がどうであるかという視点は、私などの鑑賞力ではまったく無駄な努力に違いない。

椿貞雄《晴子像》1938(昭和13)、カンヴァス、油彩、

80.3×65.0cm、山形美術館 (図録、p. 115)。

椿貞雄の人物画を一つ選べと言われたら、先の《母の像》も捨てがたいが、私は《晴子像》を選ぶだろう。どうも、ここでの私の眼は、椿貞雄の人物画が含み込む物語性(文学性)に引きずられているようだ。

《晴子像》は、三女晴子が10歳の時の肖像画である。背筋を伸ばし、凛とした姿勢で世界を見つめる少女像に打たれる。(K.K.)とサインされた作品解説に「日中戦争が始まり、不穏な気配が増すなかで、10歳の娘の健やかな生命を描くことがどんなに尊いかを椿は十分に自覚していたはずだ」と記されていて、いっそう味わいに文学性が増してくる。

私が《晴子像》に惹かれたのには、もう一つ理由があった。劉生をはげしく敬愛し、その影響を強く受けた椿貞雄の絵画の中でこの《晴子像》は、劉生絵画との離接を象徴しているよう思えたのである。劉生から学んだものがごく自然なかたちで、そしてなおかつ椿貞雄その人のものとして表現されている。私はそんなふうに思えてしばし眺め入ったのだ。

【左】椿貞雄《壺(白磁大壺に椿)》1947(昭和22)年、カンヴァス、油彩、

72.7×60.6cm、米沢市上杉美術館 (図録、p. 123)。

【右】椿貞雄《静物》1950(昭和25)、カンヴァス、油彩、53.0×65.2cm、

米沢市上杉美術館 (図録、p. 123)。

劉生死後、椿貞雄には長い画業の時代が続き、人物画、風景画、また日本画にも多くの作品を残しているが、その中から静物画2点を選んでみた。ともに写実性と静謐さにおいて際立っていた。

何よりも、染付の大きな碗の中に小さな果実が3個、あるいは丸く豊かに膨らんだ大ぶりな白磁の壺に比べればとても小さな椿の一枝という構図にとても惹かれたのである。洋画ではあるが、日本の静物画であるという印象が強い。

椿貞雄《睡蓮図》1944-46(昭和19-25)、カンヴァス、油彩、60.6×80.3cm、

米沢市上杉美術館 (図録、p. 123)。

《睡蓮図》の前に来た時も、「ああ、日本のスイレンだ」という感想を抱いたのである。もちろん、念頭にはモネの睡蓮があったが、オモダカとの混生の様子やそれぞれの葉のあわい輪郭によって「日本のスイレン」ないしは「日本画の睡蓮」を想起させられたのであって、モネの睡蓮画とは比べようがない。どちらかと言えば、モネの睡蓮図よりも、アンリ・ルソーの幻想的な植物画を思い浮かべたが、どこがどう似ているというよりも、色調のせいか雰囲気にやや幻想的な趣があるというに過ぎない。

《睡蓮図》にアンリ・ルソーを連想したのは、前段の印象があったからである。この美術展で最初に展示されている椿貞雄の絵は、《落日(代々木付近)》と《道》という2枚の風景画であった。18歳と19歳の時の作品で、図録解説はゴッホの影響に触れていた。たしかに《落日(代々木付近)》の夕陽の描き方、畑を描く筆致にはゴッホらしさが見られると思うが、《道》の常緑樹を描く筆使いや道脇の草叢がルソーの描くシダ類のように見えたのだった。

いずれにせよ、《晴子像》や《睡蓮図》を見ることができたことは、私に「椿貞雄を発見した」という気分をもたらしてくれた(大げさでもなんでもなく)。そんな印象深い美術展であった。

[1] 『求道の画家 岸田劉生と椿貞雄』(以下、図録)(公益財団法人日動美術財団、2017年)。

[2] 『リアルのゆくえ』図録(生活の友社、2017年)p. 112。

[3] 『モローとルオー ――聖なるものの継承と変容』(淡交社、2013年)。

街歩きや山登り……徘徊の記録のブログ

山行・水行・書筺(小野寺秀也)

日々のささやかなことのブログ

ヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

小野寺秀也のホームページ

ブリコラージュ@川内川前叢茅辺