2013年9月28日、世田谷美術館ではじめて久永強の絵を見た。1949年夏までの4年間のシベリア抑留体験を絵にしたものである。『アンリ・ルソーから始まる――素朴派とアウトサイダーズの世界』 [1] という美術展で、久永の絵は一つのコーナーを飾っていた。その美術展について文章を書いてみたのだが、久永強の絵には触れなかった。いずれ、久永強単独でなにか書いてみたいと思ったからだったが、手つかずのままだった。

その後、同じように8年間のシベリア抑留を体験した詩人・石原吉郎を論じた勢古浩爾の『石原吉郎 寂滅の人』 [2] を読んだ。香月泰男の〈シベリア・シリーズ〉の絵も画集 [3] で見た。そして、その都度、久永強の絵について言葉を紡ぐことがますます難しくなったと感じたのだ。

それは、ラーゲリ体験がまったく私の体験と接点がないためだと思うのだが、想像上の追体験としてもきわめて困難な作業だということなのだ。石原吉郎のシベリア体験 [4] を語りつつも、次のような勢古浩爾の述懐に、私は強く同感する。(なお、石原吉郎はラーゲリと呼び、久永強はラーゲルと表記するが、引用する場合はそのままとする。)

それが、極限でも、酷薄でも、異常でも、地獄でも、あるいは日常でも、平安でも、秩序でもよい。明言するが、わたしは石原吉郎が体験した強制収容所という事実の質量にうちのめされない。いや、ただ言葉を放りだすだけなら、わたしは口先だけでうちのめされたと書いてもよい。石原の体験どころか、アウシュヴィッツにも、南京虐殺にも、広島にもしこたまうちのめされたと書いてよい。しかし所詮それだけのことではないか。むろん、放りだされたその言葉の背後に多少の真実がないわけではない。だが結局は、わたしの退屈で平凡な日常の事実の質量が、ラーゲリの、アウシュヴィッツの、南京虐殺の、広島の事実の質量を致し方なく凌駕してしまうのだ。なんと日常性はふてぶてしく、なんと狡搰なことか。 (『勢古』p. 79)

石原吉郎が、あるいは久永強が、香月泰男が体験したそれぞれのシベリア抑留体験にうちのめされた、とたしかに書こうと思えば書くことができる。しかし、それは「うちのめされない」と書くこととほとんど同じだと思ってしまうと、その断絶のあわいで言葉を失ってしまう。

しかし、今年も8月15日がやってきた。自民党政府の官房長官が、国民に向けて黙祷を捧げるようにと要望したという。解釈改憲で集団的自衛権行使を可能にして、海外での戦争に日本人兵を送ろうと企み、特定秘密保護法によって批判勢力を押しつぶそうと準備している自民党政権が戦死者への黙祷を強要しようと企む。将来の戦死者への無批判の礼賛と祈禱への地ならしのように思える。そのことに腹を立てて、今年は8月15日の黙祷を止めた。9月2日の正式な敗戦記念日に黙祷することにした。

なにも8月15日だけが戦争や戦争の死者を思う日ではないのだ、と力みかえったものの、私は久永強の絵を放ったままではないか。それなら、力んだエネルギーをバネにして久永強の戦争も逃げずに考えてみよう。そう思ったのである。紡げそうにもない言葉を綴ろうという野蛮、無謀を決意したのである。

久永は、60歳を機に油絵の手ほどきを受け始めたという。『アンリ・ルソーから始まる』展で、久永が取り上げられたのは、正式な美術教育を受けずに自らの欲求にしたがって絵を描き続けた市井の画家というカテゴリーに含まれ、世田谷美術館が久永の絵のほとんどを収蔵しているためである。

画壇に高く評価されている香月泰男も有名な〈シベリア・シリーズ〉で抑留体験を絵画として表現している。その香月泰男の展覧会を見た久永は、「私はもう、ほんとに感動してしまってね。背中がこう、ずうーんとくるような感じになって、時間のたつのもわかりませんでした」と語る一方で、「<自分のシベリアは、これとはちがう。こういうのではない> という気持もはっきりとありました」 (p. 92) とも述べている。

「自分のシベリアは、これとはちがう」という思いは、容易に一般化できそうな気がする。体験が過酷であればあるほど、それは極端に個別的なものになるだろう。勢古浩爾は、それを「体験に一般的な体験はない。相対的な体験もない。体験とはつねに個別的であり絶対的である。また体験に抽象的な体験というものはない。つねに具体的であり身体的である。ようするにどのような瑣末な体験であっても、体験の身体的な事実の質量の絶対性は体験者にとってけっして動かすことのできないものだといってよい」 (『勢古』 p. 77) と説明している。シベリア抑留体験者のそれぞれがそれぞれの体験に向かって「自分のシベリアは、これとはちがう」と語っても不思議ではない。

しかし、私には久永強が香月泰男に向けた「自分のシベリアは、これとはちがう」には、もう一つの意味があったように思えてしかたがない。それは、シベリア体験を表象しようとするプロセスの違いがあるのではないか、ということである。香月泰男は、プロフェッショナルな画家としてシベリア体験を再現する。そこには、優れて芸術的な昇華作用が働き、絵画芸術として完成されたものを目指された形で表現されている。一方、香月の絵にインスパイアされながらも、久永の心象におけるシベリア体験像は、芸術的に昇華されない生々しいものとして息づいていたに違いない。言い換えれば、個別的な生々しい体験が香月のように芸術的昇華を経て表現されてしまうと、久永にとっては己の生々しい体験像そのものと遠く隔たったものだと感じられたのではないか。

しかし、香月泰男の絵を「自分のシベリアは、これとはちがう」と思った久永も、それを絵画で表現しようとすれば、表現手段に必然的にまとわりつく昇華作用や抽象作用を自らのイメージに施さざるをえない。そうすると、ある種の体験像の喪失感や欠如感、あるいは単純な不足感のようなものが生れ、タイトルを持つ一つ一つの絵にさらに言葉を添えざるをえなかったのではないかと思う。いわば、香月泰男においては、彼の画業によってシベリア体験が受け止められたのに対して、久永強においては、シベリア体験に「絵を描く」という行いが投げ込まれたのである。絵画表現と主体経験の構成的関係が二人においては逆なのではないかと思える。

これは、勢古浩爾が詩人である石原吉郎を論じるときに、石原の詩よりも散文である『望郷と海』の記述にそのほとんどを依拠していることと相似的である。石原は抑留体験も詩にしているが、詩的昇華(抽象化)によって良い意味での多義性、一般性を獲得している。それに比べれば、散文に拠る方が過酷で個別的な抑留体験の生々しさに近づきやすかったのではなかろうか。

さて、本書の収録作品は、すべて世田谷美術館の収蔵品である。図版は、本書と『アンリ・ルソーから始まる――素朴派とアウトサイダーズの世界』展の図録による。また、久永強の絵は、添えられた文章と一体であると考えられるので、その文章も併せて引用している。

《過ぎ去った五十年の風景》1994年/油彩、カンヴァス/27.5×41.2cm

《過ぎ去った五十年の風景》1994年/油彩、カンヴァス/27.5×41.2cm

(p. 6-7、『図録』p. 60)。

《過ぎ去った五十年の風景》

五十年が過ぎ去り、豊かな日本の穏やかな毎日の中に浸っていると、あのシベリアのつらい日々は何だったのだろうと思う。しかし、六十歳になって絵を習いはじめて十数年たった私の心の中に、あの抑留時代のひとコマ、ひとコマが年とともにかえって鮮明に甦って来つつあるのに気がついた。まわりの人たち、とくに戦争の経験のない人たちにとっては、凍土に眠る多くの同胞のことに想いを馳せるなどということは、現在の繁栄と平穏の中にあってはとうてい無理な話である。へたな私の絵でもよい、望郷の念をひたすらに抱きながら異郷の地に死んでいった戦友のために、今私が彼らのことを描いておかないと、私自身が死んでも死にきれない気がしだした。戦争の問性の「いけにえ」になって何ひとつ報われることのなかった、ひとりひとりの事実を五十数年たった今、もう一度提示することで、私の手で葬った戦友への挽歌としたい。 (p. 6-7)

《ダローガ(道)》1994年/油彩、カンヴァス/27.5×41.2cm (p. 8-9、『図録』p. 61)。

《ダローガ(道)》1994年/油彩、カンヴァス/27.5×41.2cm (p. 8-9、『図録』p. 61)。

《ダローガ(道)》

湿原と原生林のシベリアのさいはての地に、第一シベリア鉄道と言われるバーム(BAM=バイカル・アムール)鉄道建設のため、日本兵捕虜収容所がタイシェットの町からさらに奥深く作られていった。五キロメートルごとに千名ほどの捕虜が収容されていた。私たちは日本兵の中でも先発隊で、まず森林を伐採して道を作り、その先に自分たちの入る建物を作らなければならない。毎日、自分たちの作った道(ダローガ)を隊を組んで歩き、たどり着いた原生林でさらに新しいダローガを作るために悪戦苦闘した。夕方になると、疲労困憊した体に鞭打って、また自分たちの作ったダローガを重い足を引きずりながら帰路につく。希望も安息も削り取られてしまった悪夢の毎日であった。 (p. 10)

久永強は、1945年11月、シベリア・タイシェット地区第十七収容所に収容され、第二のシベリア鉄道といわれるバーム鉄道(バイカル・アムール鉄道)建設の労役につく。20日以上の列車移動を要して着いたのは雪深い山中の収容所であるが、シリーズの最初の絵は、なぜか冬ではない。いずれにせよ、シベリアの針葉樹林帯(タイガ)での4年間の収容所生活が始まる。

収容所に入れられた時の久永の心境は、少なくとも文章では記されていない。戦争犯罪人として「重労働25年」という刑を宣告されて刑務所に収容された石原吉郎は、タイガを見ながら考える。

密林(タイガ)のただなかにあるとき、私はあきらかに人間をまきぞえにした自然のなかにあった。作業現場への朝夕の行きかえり、私たちの行手に声もなく立ちふさがる樹木の群に、私はしばしば羨望の念をおぼえた。彼らは、忘れ去り、忘れ去られる自我なぞには、およそかかわりなく生きていた。私が羨望したのは、まさにそのためであり、彼らが「自由である」ことのためでは毫もない。私がそのような心境に達したとき、望郷の想いはおのずと脱落した。 (『石原』 p. 111)

「望郷の想い」が脱落したというのは、諦めたということでない。恐怖によって、「望郷の想い」を超える感情が沸き立ったのである。

帰るか、帰らないかはもはや問題ではなかった。ここにおれがいる。ここにおれがいることを、日に一度、かならず思い出してくれ。おれがここで死んだら、おれが死んだ地点を、はっきりと地図に書きしるしてくれ。地をかきむしるほどの希求に、私はうなされつづけた(七万の日本人が、その地点を確認されぬまま死亡した)。もし忘れ去るなら、かならず思い出させてやる。望郷に代る怨郷の想いは、いわばこのようにして起った。 (『石原』 p. 109)

「望郷に代る怨郷の想い」ということを私は想像できない。怨郷の想いは、シベリアから日本に帰還してからの心性をひどく複雑なものするだろう。そのような石原の心の問題を、勢古浩爾は『石原吉郎』で論じているのである。

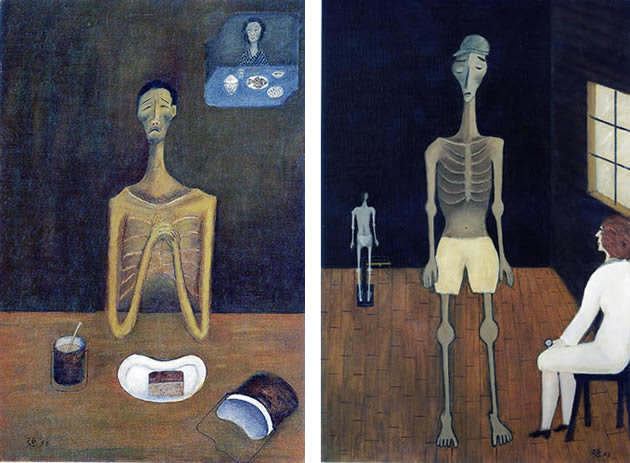

【左】《耐え忍べダモイ(帰還)の時まで》1994年/油彩、カンヴァス/53×45.5cm

【左】《耐え忍べダモイ(帰還)の時まで》1994年/油彩、カンヴァス/53×45.5cm

(p. 17、『図録』p. 61)。

【右】《一時の憩い》1993年/油彩、カンヴァス/33.5×24.4cm (p. 63)。

《耐え忍べダモイ(帰還)の時まで》

少量の、それも飼料としか言えないような貧弱な食事、零下三十度をこえる極寒の冬、蚊とブヨと伝染病の夏、その中でロシア人に監視されながらの、想像を絶するノルマ、ノルマの重労働。ふらつく足につきまとう栄養失調は重病を誘発し、次々と倒れて人院する。帰心矢のごとき想いとはうらはらに、果てしない失意の日々が続く。ああ帰りたい。ただもう帰りたい。 (p. 16)

《一時の憩い》

腰まで雪に埋まっての森林伐採作業は、もっとも苛酷な作業である。酷寒の中、防寒衣服を萎えた体でようやく支えての重労働。やっとむかえた小休止での焚火のぬくもりは、爪の先ほどの極楽なのだが、そのぬくもりはまた、いつ会えるともない母への想いの束の間のぬくもりでもあった。 (p. 62)

労働は過酷である。とくに、極北の地の白夜にあっては、「深夜でも、たそがれくらいには明るい。昼間のノルマが達成できないと、残業が強制的に強いられる。恐怖の明るさが残る白夜の地獄がえんえんと続く。戦友の命は、バ一ム鉄道が伸びるだけ縮んでいく」 (p. 38) のである。

焚火もまたぬくもりの時間であるが、「大輪の花が咲いたようなロシア娘の華やかさ」 (p. 53) を見ることも、「慰問の楽劇団がやってくる」 (p. 58) こともあった。束の間のぬくもり、やすらぎがないわけでもなかった。

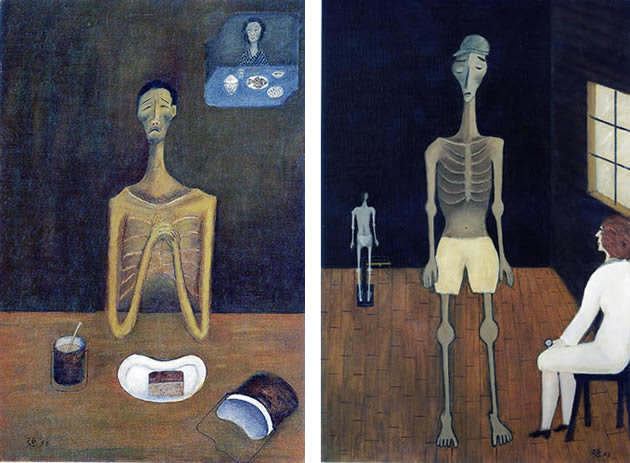

【左】《生ける屍》1993年/油彩、カンヴァス/41.2×27.5cm (p. 35、『図録』p. 64)。

【左】《生ける屍》1993年/油彩、カンヴァス/41.2×27.5cm (p. 35、『図録』p. 64)。

【右】《ラーゲルの医務室》1993年/油彩、カンヴァス/41×27.5cm (p. 41)。

《生ける屍》

一日三百グラムの黒パン一個と雑穀のスープで命をつなぎながら、酷寒と重労働の中で、ミイラのようにやせ細った捕われの身。この男に何を考えろというのだ。失意の果てにただ呼吸している屍。 (p. 34)

《ラーゲルの医務室》

医務室には日本の軍医とソ連の女医がいた。日一日と目に見えて衰えていく体力のチェック。一、二、三、四級と区別され、一、二級はふつうの作業、三級は軽作業、四級ともなれば歩くのがやっとの重症、即入院なのだがなかなか入院できず、しかたなく所内での静養となる。ひどい栄養失調で過酷な環境に耐えきれず充分な看護も受けないまま、ある朝収容所のべッドの上で冷たくなっていた戦友も数知れない。

その体力検査が変わっていて、捕虜の臀部の皮膚を引っぱって、その伸び具合で等級が決まる。女医は少しでも等級を上げようとし、軍医は等級を落として捕虜を守ろうとするのだが、軍医とてしょせん捕われの身である。軍医の努力もむなしく、多くの病人の戦友が一、二級に査定され、重労働へと追い立てられていった。 (p. 40)

強制収容所であれ、刑務所であれ、少なくとも国家機構の中で管理された施設である。にもかかわらず、飢えは進行し、病を得なければかろうじて生き延びることができる。しかし、実際のところ、飢えはシベリア抑留者だけを襲ったわけではない。太平洋戦争において戦没した日本兵士はおよそ230万人で、そのうち60%強の140万人は餓死だといわれている。兵站なしで戦線を拡大した帝国陸海軍の無謀、無能な戦略のゆえである。

《生ける屍》や《ラーゲルの医務室》の痩せ衰えた兵士にそのまま重なる日本兵の写真がある。

異常に痩せた日本海軍兵士(1945年9月、マーシャル群島)(BEN AND BAWB'S BLOGから引用)

異常に痩せた日本海軍兵士(1945年9月、マーシャル群島)(BEN AND BAWB'S BLOGから引用)

餓死は、戦場で死んだ死ではない。戦いの中で敵によって殺された死でもない。140万人もの惨めな日本人の餓死、つまりは兵站なしで送った軍部に拠って殺された死を「名誉の戦死」とか「英霊」と讃える人びとが企図しているのは、事実の隠蔽と歴史の悪しき修正である。私は、戦争の悲惨、無惨、反人間的な意味をいくらでも知ることができるのに、それを見ることも理解することも拒否している「非知性」主義が今でも多く存在することを訝かしむ。なぜ、人は積極的に無知蒙昧を選ぶのだろう。

【左】《母のもとへ》1993年/油彩、カンヴァス/14.2×18.2cm (p. 42、『図録』p. 65)。

【左】《母のもとへ》1993年/油彩、カンヴァス/14.2×18.2cm (p. 42、『図録』p. 65)。

【右】《オイ飯だよ》1993年/油彩、カンヴァス/22.2×27.5cm (p. 64-5、『図録』p. 64)。

《母のもとへ》

苦しい一日の作業が終った後の親友A君の話題といえば、まず食べ物の話、そして母親の話、母ひとり子ひとりの彼にしてみれば当然のことと私には思えた。その母上も彼の招集の後、間をおかずして他界されたと聞く。今は亡骸となった彼の落ちくぼんだ顔を見ていると、その魂はシベリアの寒空を飛びこえ、故郷に眠る母親の懐へと飛び帰っていくのが見えた。友よ眠れ! 安らかに眠れ! (p. 42)

《オイ飯だよ》

故郷の味を限りなく懐かしみ、その話しかしなかった友よ。腹いっぱいその料理を食べられたら、いつ死んでもよいと言っていたのに、空腹のまま、鍋底のように腹をへこませて、ひと粒の米粒も口にしないで死んでしまった友よ。あの世でおまえに会ったら、手のひらに大きなニギリ飯をのせ、「オイ飯だよ」と言ってやりたい。 (p. 64)

食べ物の話をする飢えた日々から去っていく仲間がいる。飢えと望郷、そして、仲間の死の瞬間は、自分の明日の姿だというシンパシーを激しく超えてしまう感情で満たされる時でもあろう。

石原吉郎の経験もまた、次のように過酷である。

食事は、強制収容所においては、苦痛に近いまでの幸福感にあふれた時間である。いかなる力も、そのときの囚人の手から食器をひきはなすことはできない。したがって、食事をはじめた男が、食器を手放して眠り出すということは、私には到底考えられないことであったので、驚いてゆさぶってみると彼はすでに死んでいた。そのときの手ごたえのなさは、すでに死に対する人間的な反応をうしなっているはずの私にとって、思いがけない衝撃であった。すでに中身が流れ去って、皮だけになった林檎をつかんだような触感は、その後ながく私の記憶にのこった。はかないというようなものではなかった。

「これはもう、一人の人間の死ではない。」私は、直感的にそう思った。 (『石原』 p. 8)

私がそのときゆさぶったものは、もはや死体であることをすらやめたものであり、彼にも一個の姓名があり、その姓名において営なまれた過去があったということなど到底信じがたいような、不可解な物質であったが、それにもかかわらず、それは、他者とはついにまぎれがたい一個の死体として確認されなければならず、埋葬にさいしては明確にその姓名を呼ばれなければならなかったものである。 (『石原』 p. 9-10)

【左】《白夜の午前零時》1994年/油彩、カンヴァス/32×41.2cm (p. 70-1、『図録』p. 69)。

【左】《白夜の午前零時》1994年/油彩、カンヴァス/32×41.2cm (p. 70-1、『図録』p. 69)。

【右】《霊安室》1993年/油彩、カンヴァス/32×41.2cm (p. 60-1、『図録』p. 69)。

《白夜の午前零時》

シベリアの夏は一日が長い。そして安らぎの夜は、ほの暗いというより少し明るいといった感じのまま、また太陽が顔をのぞかせて、朝になってしまう。慣れてくると、明るい夜でもけっこう眠れるようになるものである。

しかしその夜は、妙に寝つかれなかった。眠れぬままに外に出てみたら、何人かの人々がやはり眠れないのか空を仰ぎ、あるいは地にうずくまって時を過ごしていた。私は見るともなく所内の枯れた大木に視線を移してギクリとした。生きることに疲れ果てた戦友の亡骸が、そこにぶらさがっていたのである。私は彼に向かって黙禱をささげ、一刻も早く彼の魂が故郷の母のもとにたどり着くよう祈った。そして私は、もうほんの少ししか残っていない己の希望の灯を決して消すまいと誓っていた。 (p. 70-1)

《霊安室》

ひとりの戦友の命の灯火が消えると、その屍は、霊安室というにはあまりにも粗末な小屋に移される。暖房のないところで一夜を明かした屍は、極寒の中で芯の芯まで冷凍人間になってしまう。亡骸を埋葬地まで運ぶ橇に乗せるとき、あるいは墓穴に入れるときには、慎重な作業が要求される。誤って床に落としたりすると、氷が割れるように屍がポッキリと折れて、ふたつにも三つにもなってしまうことがあるからである。心では御霊の安らかなることを願っていても、体力の衰えてしまった生存者にとっては、かなりつらい仕事であった。 (p. 62)

それは絶望の果てだろうか、絶望を超えた精神の寂滅のためだろうか。「忍耐の限界に来た」うら若い青年将校は、「ある日、己の指を自ら切ってしまった。そうすれば働くことができなくなり、故国へ自分だけが送還されるとでも錯覚してしまったのか」 (p. 50) という錯乱もあった。《白夜の午前零時》に描かれる自死もある。

そうして、餓死した屍、病死した屍、自死した屍は一時的に名ばかりの霊安室に安置(?)され、酷寒のシベリアで氷そのものに化すのである。

【左】《互い違いに》1994年/油彩、カンヴァス/41.2×27.5cm (p. 33)。

【左】《互い違いに》1994年/油彩、カンヴァス/41.2×27.5cm (p. 33)。

【右】《レクイエム・その1》1992年/油彩、カンヴァス/27.4×22.2cm (p. 46)。

《互い違いに》

ソ連収容所に入所当初、収容所には建物もなく、空き地にテントを張り、狭い面積に雑魚寝するはめになった。とにかく鮨詰めの大人数である。やむなく互い違いに寝ることで、全員がやっと眠ることができるありさまである。頭の上に足を乗せられて眠りを妨げられるのはザラである。しかし外は雪。お互いの体温で酷寒を少しでも防げたのは、せめてもの幸せであった。

後日、戦友の埋葬のときまで、命令で屍を互い違いにさせられたのはみじめであった。 (p. 32)

《レクイエム・その1》

極寒の地、シベリア。重労働。小さなパンとわずかなスープ。この極限の世界で生き残るのがふしぎなくらいである。疲労と栄養失調、そして失意の中で、戦友は骨と皮に成り果て、次々と死神の招待を受けていった。心は生きているときからもう骸骨となっていたのだ。 (p. 46)

《レクイエム・その2》

死がソ連兵に認されると、彼らは生き残った捕虜に、屍の着ているものすべてを剥ぎ取らせた。屍の着物は彼らにはたいせつな物資である。私たちにとっては、極寒の地でのせめてもの死者へのはなむけであったのに……。私は涙でかすんでしまった視野の中で、屍に謝りながらその肌着を剥いだ。明日はわが身と覚悟しながら。 (p. 47)

驚くべきことに、生きた人間が眠る姿と、死んだ人間が埋葬される姿は全くの相似形なのである。頭と足を交互に並べて、兵士は眠る。短いまどろみの眠りと永遠の眠りをともに眠る。

《互い違いに》から《レクイエム・その1》に至るまで、誰が生き延び、誰が死んだのか。ラーゲリで生き延びるということはどういうことか。

いわば人間でなくなることへのためらいから、さいごまで自由になることのできなかった人たちから淘汰がはじまったのである。

適応とは「生きのこる」ことである。それはまさに相対的な行為であって、他者を凌いで生きる、他者の死を凌いで生きるということにほかならない。この、他者とはついに「凌ぐべきもの」であるという認識は、その後の環境でもういちど承認しなおされ、やがて〈恢復期〉の混乱のなかで苦い検証を受けることになるのである。 (『石原』 p. 66-7)

生き延びるためには、何が必要だったのか。「妻がいないからできる。子どもが目の前にいないからできる」 (p. 13) 、そのようなあれこれ。想像しつつも、想像を絶するというしかないあれこれ。

【左】《戦友(とも)を送る・夏》1992年/油彩、カンヴァス/27×22.2cm (p. 18-9、『図録』p. 62)。

【左】《戦友(とも)を送る・夏》1992年/油彩、カンヴァス/27×22.2cm (p. 18-9、『図録』p. 62)。

【右】《友よさらば(埋葬)》1993年/油彩、カンヴァス/41×37.5cm (p. 72、『図録』p. 62)。

《戦友(とも)を送る・夏》

今日もまた、親しい戦友が死んだ。彼には妹がいた。「気立てのやさしい、顔立ちも愛くるしい、すばらしい娘だ」と私にいつも語っていた。そして最後に「君が無事、日本に帰れたら、妹をぜひ嫁にもらってくれ」というのが彼の口癖であった。 (p. 19)

《友よさらば(埋葬)》

さいはての地、シベリア。今まで日本人のだれも踏んだことのない、この黒い土を掘り、今、ふたりの戦友の亡骸を穴の底に置く。 「俺がもし命あって故国の土を踏むことができたら、必ず君の肉親たちにその最後のありさまを告げるから」と涙ながらに誓って、その亡骸の上に土をかぶせる。 (p. 73)

埋葬は、もはや日々の行いになる。肉体と魂の分離を信じることで救われるのかもしれない。せめて、魂は故郷へ帰還する。それは、もはや信仰などというものではなく、生への執着の裏返しのような静かな「寂滅」するような心のあり方ではないか。これは、根拠を求めようがない私の想像である。

《塀の向こうには海がある》1993年/油彩、カンヴァス/

《塀の向こうには海がある》1993年/油彩、カンヴァス/

4l×27.5cm (p. 75)。

《塀の向こうには海がある》

収容所と外界は高い板塀でへだてられ、その内側にはさらに有刺鉄線の柵が設けられ、無断でそこに一歩でも近づけば、銃弾がうなり飛んだ。ある夜、頭のおかしくなった戦友が、「塀の向こうは日本海だ」という考えにとりつかれた。そして深夜、がまんできなくなって塀によじ登った。――彼は海を見ることもなく、魂だけを日本海に走らせた。 (p. 74)

故国と私を隔てているのは「海」だという想いは、船で戦地に赴いた日本人の避けがたいイメージには違いない。国境はすべて海なのである。ラーゲリの塀は国境と同じだと錯乱する。錯乱しない精神にあっても、海への想いは切実なのである。

海が見たい、と私は切実に思った。私には、わたるべき海があった。そして、その海の最初の渚と私を、三千キロにわたる草原(ステップ)と凍土(ツンドラ)がへだてていた。望郷の想いをその渚へ、私は限らざるをえなかった。空ともいえ、風ともいえるものは、そこで絶句するであろう。想念がたどりうるのは、かろうじてその際までであった。海をわたるには、なによりも海を見なければならなかったのである。 (『石原』 p.100)

シベリア虜囚の生にとって、海、日本海こそが故国へ帰還する唯一の道なのである。不思議なことに、香月泰男の〈シベリア・シリーズ〉にも《日本海》と題する絵がある。勢古浩爾の解説はこうである。

香月泰男の作品に「日本海」と題された大部の油彩がある。「日本海」という題名とは裏腹に、真っ青な日本海が描かれているのはカンパス上部のわずか四分の一ほどでしかない。残された大半の部分には、ナホトカの丘に埋葬されたひとりの日本人の姿が黒一色によって厚く塗りこめられている。死者は折り曲げた両手を腹のうえで交差したまま、「日本海」に背を向けて横たわっている。まったくの牽強付会にすぎないが、わたしは石原の「ロシヤの大地に置き去りにしたとりもどすすべのない重さ」という言葉をイメージするとき、むしろ石原にとって象徴的なこの一枚の絵を思い出さないわけにはいかない。 (『勢古』 p. 91)

石原のいう「ロシヤの大地に置き去りにしたとりもどすすべのない重さ」を象徴しているのは、《戦友(とも)を送る・夏》や《友よさらば(埋葬)》、《レクイエム・その1》で描かれたシベリアの大地に埋葬された戦友たちの屍の重さである。

その「重さ」を自らの手の感触で再確認するために、石原吉郎は詩を書き、香月泰男は絵を描き、久永強は文章を添えた絵を描いたのである。

[1] 『アンリ・ルソーから始まる――素朴派とアウトサイダーズの世界』(以下、『図録』)(世田谷美術館、2013年)。

[2] 勢古浩爾『石原吉郎――寂滅の人』(以下、『勢古』)(言視舎、2013年)。

[3] 『生命の讃歌 香月泰男画集』(小学館、2004年)。

[4] 石原吉郎『望郷と海』(以下、『石原』)(筑摩書房、1972年)。

【左】《20歳の自画像》1885年、油彩・カンヴァス、70×55.2cm、ローザンヌ州立美術館 (図録 [1]、p. 60)。

【左】《20歳の自画像》1885年、油彩・カンヴァス、70×55.2cm、ローザンヌ州立美術館 (図録 [1]、p. 60)。 《休息》1911年、油彩・カンヴァス、88.9×116.9cm、シカゴ美術館 (図録、p. 72)。

《休息》1911年、油彩・カンヴァス、88.9×116.9cm、シカゴ美術館 (図録、p. 72)。 【左】《4つのトルソ》1916年、油彩・カンヴァス、92×72.5cm、ローザンヌ州立美術館 (図録、p. 72)。

【左】《4つのトルソ》1916年、油彩・カンヴァス、92×72.5cm、ローザンヌ州立美術館 (図録、p. 72)。 【左】《正面から見た浴女、灰色の背景》1908年、油彩・カンヴァス、130.5×97cm、グラールス市立美術館

【左】《正面から見た浴女、灰色の背景》1908年、油彩・カンヴァス、130.5×97cm、グラールス市立美術館 【左】《オウムと女性(部分)》1909-13年、油彩・カンヴァス、114×163cm、スイス、個人蔵 (図録、p. 155)。

【左】《オウムと女性(部分)》1909-13年、油彩・カンヴァス、114×163cm、スイス、個人蔵 (図録、p. 155)。 【左】《室内情景》1900年、油彩・厚紙、55.5×30.5cm、パリ、オルセー美術館 (図録、p. 108)。

【左】《室内情景》1900年、油彩・厚紙、55.5×30.5cm、パリ、オルセー美術館 (図録、p. 108)。 《赤ピーマン》1915年、油彩・カンヴァス、46×55cm、ソロトゥルン美術館、デュビ・ミュラー財団

《赤ピーマン》1915年、油彩・カンヴァス、46×55cm、ソロトゥルン美術館、デュビ・ミュラー財団  《残照》1911年、油彩・カンヴァス、100×73cm、カンペール美術館

《残照》1911年、油彩・カンヴァス、100×73cm、カンペール美術館  《くっきりと浮かび上がるスーアンの教会》1917年、油彩・カンヴァス、97×130cm、

《くっきりと浮かび上がるスーアンの教会》1917年、油彩・カンヴァス、97×130cm、