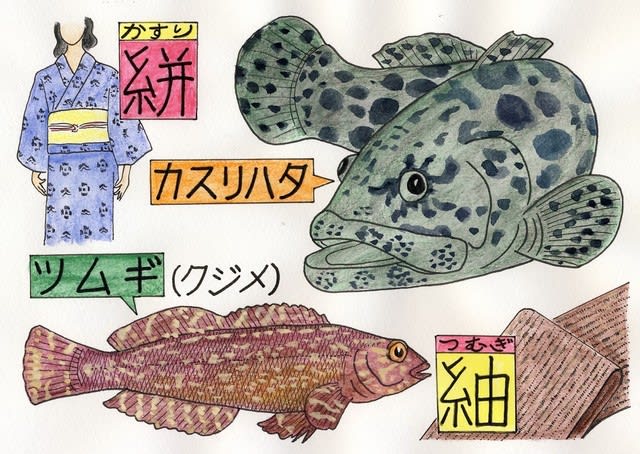

「絣(かすり)」に「紬(つむぎ)」、<wbr />いずれも日本独自の服飾文化。<wbr />歴史的に受け継がれてきた織物素材の名が魚名に…<wbr />繊細な日本人の感性ならでは…でしょうね。

カスリハタ・クジメ

全関西磯釣連盟の大物表彰規定には対象魚としてのクエに括弧書きがしてあって「ハタ科の根魚」と明示されています。これは、全関磯連の歴史を物語る知恵の凝集で、磯の大物釣り師が「くえ」の尊称を与えるにふさわしいのは、マハタ属でも特にクエ、マハタ、マハタモドキ、タマカイ、カスリハタ、チャイロマルハタ、ヤイトハタのカイブツ君たちです。

もう十数年になりましょうか、全関磯連の会員さんが潮岬で仕留めたメーター級のクエ、写真で見ると明らかに沖縄で「カスリハタ」と呼ばれる大型のハタ科の魚でした。

もちろん規定に照らしてクエの部で入賞されましたが、括弧書きの規定が、全関磯連の歴史を物語るというのは、余計な分類学の理屈を趣味の釣りに持ち込まないでおこうという知恵です。ハタ科マハタ属の巨大魚へ釣り師が贈る尊称が「くえ」なのです。

このカスリハタ、沖縄方面からはるばる黒潮に乗って南紀にやってきたとしたら、壮大なロマンですね。今では常態化した温暖化の産物でしょうが、果たして南紀の海で世代交代がなされているかどうかは疑問です。

ところで、くすんだ緑灰色の地色に楕円や円、大小の四角いジャガイモのような不揃いな斑紋が並ぶこの魚の模様は特徴的です。

ジャガイモ?思わず筆がすべりましたが、英語圏では、薄緑に灰色がかった体色に、茶褐色の不揃いな円斑が並ぶさまが、まるでジャガイモのように見えるので、「ポテトコッド」とか、「ポテトグルーパー」とか呼ばれる、そういう記事を思い出しました。

また、豪州のグレートバリアリーフでは、信じられないくらい大きなカスリハタが生息するそうです。なお、ものの本によると、日本では、薩南のトカラ列島で、魚拓寸法174.3センチメートルというのが釣れているそうですが、世界はまだまだ広く、最大は全長234センチメートル、重さが150キログラムという記録があるとか。

この魚を沖縄の人が「カスリハタ」と名付けたのには理由があります。織物の絣(かすり)が古代インドから、タイを経てはるばる琉球(沖縄)にもたらされて開花した、つまり、沖縄が日本の「絣」のルーツだ、とわかれば納得ですね。

「琉球絣(がすり)」の図案の豊富さは格別です。鳥、花、硬貨、雲、星、瓦、碁盤、矢、などなど沖縄の人は目に触れるものはすべて絣の図案にしたとさえ言われるほどですから、特徴的な魚の模様を見て織物を連想、カスリハタと名がついたのも、容易にうなずけます。

これで思い出したのが和歌山方面で「ツムギ」と呼ばれる魚です。標準和名はクジメ、ご存知アブラメ(標準和名アイナメ)の仲間です。

この魚のいかにも草木染め風の渋い色柄、体側の模様には不規則に出る糸の節(ネップ)の感じもうかがえ、最高級品、大島紬(奄美大島産)を彷彿とさせるものがあります。

魚の名前に、服飾文化が色濃く投影…日本各地で織物産業が華やかだった証しかも。ほかにも織物や織機由来の魚名がありますが、またの機会に。

(イラストも・からくさ文庫主宰)

...