※ デートコースを考えた(笑)。

幾ルートか空想で検討したが、現在私のなかで、「源実朝」の存在が極端にクロース・アップされているので、「コース1」を、

『将軍実朝の時代と幻想』としてみた。

この時代は「鎌倉」であるが、鎌倉へは中学校の行事で一回行ったきりなので、ガイドブックを買ってきた。

なお、私は新制中学なので、戦前の鎌倉は見ていない(笑)。

『JTBのMOOK 2013秋限定の鎌倉』 JTBパブリッシング

このようなガイドブックは、写真は奇麗なのだが、いまひとつ欲しい情報がないので、もう少し探したら、こんな本があった。

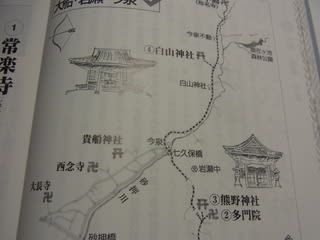

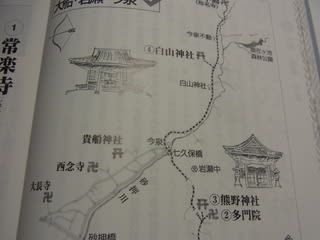

『鎌倉 歴史とふしぎを歩く』 大貫昭彦 実業之日本社

“「和田の乱」から百か日目の八月十八日、三代将軍・源実朝は一人、深夜の御所で和歌を詠んでいた。その時一人の青女(若い女性)が前庭を走り通った。実朝は呼び止め、名を尋ねたが、女は名乗らず走り去った。跡には、松明(たいまつ)のような光が残るばかりだった。”

不思議な話である。鎌倉後期の史書、『吾妻鏡』ではこうなっている。

“(建保元年八月)十八日、丙戌、霽、子剋、将軍家南面に出御、時に灯(ともしび)消え、人定まりて、悄然として音無し、只月色蛬思心を傷むる計なり、御歌數首、御獨吟有り、丑剋に及びて、夢の如くして女一人、前庭を奔り融る、頻りに問はしめ給ふと雖も、遂に以て名謁(なの)らず、而して漸く門外に至るの程、俄かに光物有り、頗る松明の光の如し、(後略)” 『吾妻鏡』 龍肅(りよう すすむ)訳註 (1941年第1刷発行、1982年第2刷発行 岩波文庫)

現代語訳では、こうだ。

“十八日、丙戌(ひのえいぬ)。晴れ。子(ね)の刻に将軍家(源実朝)が(御所の)南面にお出ましになった。その時灯は消えて人は寝しずまり、静かで音もなかった。ただ月明かりや虫の音に物思いにふけるばかりである。御歌数首を独吟された。丑(うし)の刻になって、夢のようなことに、若い女が一人、前庭を走って通った。何度も尋ねられたもののついに名乗らず、とうとう門外に来た時、急に光る物があった。あたかも松明(たいまつ)の光のようであった。(後略)” 『現代語訳 吾妻鏡』五味文彦・本郷和人 編 吉川弘文館(2009年発行)

このように、知らなかったことを教えてくれる、大貫氏の本は素晴らしいので、コースの一部に組み込んだ(笑)。

コース1 『将軍実朝の時代と幻想』

9:00頃 JR大船駅に、石川着。駅の周囲をぐるりと歩いてから、9:45にレンタカーを借り、大船駅前に戻る。

10:00頃 クラリベルさん着。コース開始。

①松竹大船撮影所跡地 (現鎌倉女子大学)

②大貫氏の著書から、「大船・岩瀬・今泉」。

白山神社を中心に、2~3ヶ所まわる。

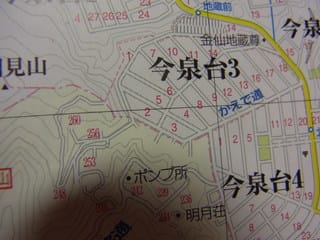

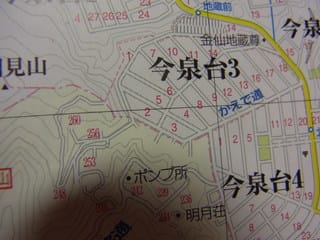

12:00頃 「かえで通(り)」を走り、

『神奈川 横浜川崎 便利情報地図』 昭文社

「明月院通(り)」から「鎌倉街道」へ。このあたりでCDをかける。私も一応持っていくが、

クラリベルさんの音楽を聴きたい。そうこうするうちに、

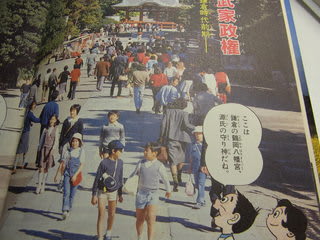

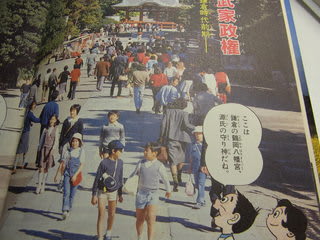

12:30頃 ③鶴岡八幡宮

『小学館版日本の歴史 第7巻』(1982年初版第1刷発行)

『同上』

(この日の計画は、夕食の時間が早い予定なので…

綿菓子でも食べながら、境内を見学。) 『同上』

14:00~16:30頃 ④ その時開催されている、適当な美術館へ行く。

17:00~19:00頃 ⑤ 食事。(場所は現在調査中だが、シチュエーションを考えて、ゆめゆめ「富士そば」のような店を選んではならない。)

19:30頃 ⑥ 実朝が船を浮かべ、渡宋しようとした場所へ行く。

『現代語訳 吾妻鏡』 「鎌倉時代の鎌倉」 五味文彦・本郷和人 編

この地図を見ると、実朝が船を浮かべた場所は、現在道路などになっているような気もするが、まあ、海岸へ行く。

19:30~19:33頃 夜で寒いだろうから、3分だけ外に出て、実朝を偲ぶ。

『万葉集』(続き)

なかなかに絶つとし言はばかくばかり息(いき)の緒(を)にして我(あれ)恋ひめやも (681)

思ふらむ人にあらなくにねもころに心尽(つ)くして恋ふる我(あれ)かも (682)

人言(ひとごと)を繁(しげ)みや君が二鞘(ふたさや)の家を隔(へだ)てて恋ひつついまさむ (685)

かくのみし恋ひやわたらむ秋津野(あきづの)にたなびく雲の過(す)ぐとはなしに (693)

恋草(こひぐさ)を力車(ちからぐるま)に七車(ななくるま)積(つ)みて恋ふらく我(わ)が心から (694)

恋は今はあらじと我(あれ)は思へるをいづくの恋そつかみかかれる (695)

家人(いへびと)に恋ひ過ぎめやもかはづ鳴く泉(いづみ)の里に年の経(へ)ぬれば (696)

春日野(かすがの)に朝居(あさゐ)る雲のしくしくに我(あ)は恋ひまさる月に日に異(け)に (698)

はねかづら今する妹(いも)を夢(いめ)に見て心の内に恋ひわたるかも (705)

はねかづら今する妹(いも)はなかりしをいづれの妹(いも)そそこば恋ひたる (706)

思ひ遣(や)るすべの知らねばかたもひの底(そこ)にそ我(あれ)は恋ひなりにける (707)

夜昼(よるひる)といふわき知らず我(あ)が恋ふる心はけだし夢(いめ)に見えきや (716)

むらきもの心摧(くだ)けてかくばかり我(あ)が恋ふらくを知らずかあるらむ (720)

“第四句の原文は「余恋良苦乎」。音仮名「苦」は、文脈的に「苦しい」という意味の場合にほぼ限って用いられる。”

『2013.10.1 東京新聞』 山口晃 画

かくばかり恋ひつつあらずは石木(いはき)にも成らましものを物思(ものも)はずして (722)

(723)(長歌次回)

朝髪(あさかみ)の思ひ乱れてかくばかりなねが恋ふれそ夢(いめ)に見えける (724)

にほ鳥(どり)の潜(かづ)く池水(いけみづ)心あらば君に我(あ)が恋ふる心示さね (725)

外(よそ)に居(ゐ)て恋ひつつあらずは君が家(いへ)の池に住むといふ鴨(かも)にあらましを (726)

世の中し苦しきものにありけらし恋にあへずて死ぬべき思へば (738)

我(あ)が恋は千引(ちび)きの岩(いは)を七(なな)ばかり首(くび)に掛けむも神のまにまに (743)

朝夕(あさよひ)に見む時さへや我妹子(わぎもこ)が見(み)とも見ぬごとなほ恋(こひ)しけむ (745)

恋ひ死なむそこも同(おな)じそ何せむに人目(ひとめ)人言(ひとごと)こちたみ我(あれ)せむ (748)

夢(いめ)にだに見えばこそあらめかくばかり見えずしあるは恋ひて死ねとか (749)

相見てばしましく恋はなぎむかと思へどいよよ恋まさりけり (753)

外(よそ)に居(ゐ)て恋ふれば苦し我妹子(わぎもこ)を継(つ)ぎて相(あひ)見む事計(ことはか)りせよ (756)

うち渡(わた)す竹田(たけた)の原に鳴く鶴(たづ)の間(ま)なく時なし我(あ)が恋ふらくは (760)

百歳(ももとせ)に老(お)い舌(した)出(い)でてよよむとも我(あれ)はいとはじ恋は益(ま)すとも (764)

いつはりも似(に)つきてそする現(うつ)しくもまこと我妹子(わぎもこ)われに恋ひめや (771)

百千度(ももちたび)恋ふと言ふとも諸弟(もろと)らが練(ね)りの言葉(ことば)はわれは頼(たの)まじ (774)

一昨年(をととし)の先(さき)つ年より今年(ことし)まで恋ふれどなぞも妹に逢ひがたき (783)

「萬葉集巻第四」

20:00頃 “I have led her home, / 彼女を家まで送り届けてきた。” 『対訳テニスン詩集』 西前美巳 訳,編

21:00頃 レンタカーを返却し、大船駅から帰る。

コース1 『将軍実朝の時代と幻想』 (了)

(しかし、「デートコース」と言いながら、自分の行きたい所ばかり書いてしまった。

異空間にいるクラリベルさんに、まずは、通信をしなければならない(笑)。)

『JTBのMOOK 2013秋限定の鎌倉』 JTBパブリッシング

『JTBのMOOK 2013秋限定の鎌倉』 JTBパブリッシング 『鎌倉 歴史とふしぎを歩く』 大貫昭彦 実業之日本社

『鎌倉 歴史とふしぎを歩く』 大貫昭彦 実業之日本社

『神奈川 横浜川崎 便利情報地図』 昭文社

『神奈川 横浜川崎 便利情報地図』 昭文社

『小学館版日本の歴史 第7巻』(1982年初版第1刷発行)

『小学館版日本の歴史 第7巻』(1982年初版第1刷発行) 『同上』

『同上』 綿菓子でも食べながら、境内を見学。) 『同上』

綿菓子でも食べながら、境内を見学。) 『同上』 『現代語訳 吾妻鏡』 「鎌倉時代の鎌倉」 五味文彦・本郷和人 編

『現代語訳 吾妻鏡』 「鎌倉時代の鎌倉」 五味文彦・本郷和人 編

『2013.10.1 東京新聞』 山口晃 画

『2013.10.1 東京新聞』 山口晃 画