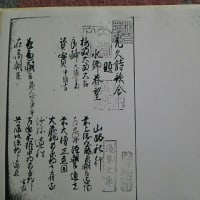

さめがい通

西六條

本願寺北御門前

花屋町

鼓樓

本願寺

轉輪臧

板木所

御門

茶所

花畑

阿弥陀堂

御門

黒書院

錦殿 番所

長つかね

小仲居 香影屋

本堂

白書院

胡蝶亭

虎の間

大仲居 對面所

玄関

集會所

物見 古醒井

飛雲閣

御風昌屋

本願寺は西六條にあり。宗旨は親鸞聖人の弘法なり。(聖人の傳へ末巻華頂山

植髪影堂の所なり。 )當寺の草創は

亀山院御宇文永九年聖人の息女覚信尼公(日野左衛門佐

廣綱卿の室なり。)勅を蒙て洛東大谷に

始て廟堂を建立す。(開山滅後

十一年に當り)亀山院勅願所として龍谷山本願寺の號を賜ふ。第二代

如信上人(開山の嫡孫也。善鸞上人の (廣綱の子。母は

息にして覚信尼の甥 )其頃奥州大網郷に居住す。故に覚恵法師 覚信尼。第三代

覚如上人

の父なり。)大谷の留主職となり其より覚如上人第三世を継で後伏見院正安元年

に勅願寺たるの綸旨を賜る。第八代蓮如上人の時宗義大に繁昌し宛開山の在世に超

たり。山門の衆徒これを妬で寛正六年に當寺を破却す。又寺門三井の衆徒は蓮如上人

に荷檐し近松寺を寄附し聖人の影像をこゝに移す。これより蓮如上人は北圀を経

回し越前吉崎に御堂を営北陸七州を化益し其後文明十一年山州山科郷に影堂

を建立し第九代實如上人に紅衣を賜第十代證如上人の時御堂を摂州大坂石山にうつし

十一代顕如上人の時二品親王の勅書を賜り御門跡の號を勅許し給へり。又御堂を紀州

鷺森にうつし遂に天正十九年八月六條堀川に移す(委は信長記拾遺にあり。)

本堂は開山親鸞聖人自作の影像を安置す。(此像は開山在世のお時彫刻し給ひ息女覚

信如公へさずけ給ふ也。聖人の滅後遺骨を細)

(抹して漆に和し影を潤色せり。故に骨肉御影と称す。坐像にして長弍尺五寸餘也。又本堂は大谷本

願寺のとき紫宸殿拝領より御堂造り紫宸殿の模型也。堂前の髙塀は内裏にはなし。)

南北の脇壇には前住大僧正其外歴代の畫像を安ず。餘間には九字十字の名號

を安ず。寂如上人の筆也。(毎年報恩講七昼夜の法會には

八幅の絵傳壇上にかくる。 )阿弥陀堂本尊阿弥陀佛は

立像長三尺餘にして春日の作なり。脇壇に六髙祖聖徳太子法然上人の畫影を

安ず。(當御門主法如 (法會執行の時 轉輪臧(一切経を臧む額は (舊此

上人の御讃也)集會所 僧衆こゝに會す) 寂如上人の筆なり)撞鐘堂 鐘は

太秦廣隆寺にありて小納言信西入道の銘あり(此太鼓は大和圀西大寺にありしなり。胴内に

由縁撞銘は信長記拾遺に委し )鼓樓 其由縁を刻む。豊心丹の主方坊官

下間氏にありこれ(南の築地長辻にあり。此門はいにしへ豊圀社にありしなり。人

より薬を出す )唐門 走獣等の彫物荘厳花美にして希代の奇物なり。) 虎間

(四方に虎(天井に波を画。南の方に車よせあり(大廣間ともいふ。絵は長谷川了渓

を画)浪間 聚楽亭よりこゝにうつす) 對面所 の筆なり。前に能舞䑓あり。)

白書院(小廣間ともいふ。画は右に同筆なり (西は狩野探幽の

前に能舞臺あり。 )黒書院 筆なり )其外関睢殿錡春

舘永安舘桃仙舘等の殿舎髙閣多しといへども繁によつてこれを略す。大仲居

䑓所をいふ。元伏見城にありしをこゝにうつす。入口の

唐破風に大黒天の像あり。三ツの俵を踏。 )

滴翠園(集會所の東にありて

名區の十勝あり)

高楼を飛雲閣と號す。久代秀吉公の時聚楽亭にありしをこゝに移す。額は

九條関白尚實公の御筆なり。閣上の画は霞の富士中閣の画は三十六哥仙。ともに

古法眼元信の筆なり。下を韶賢殿といふ。(飛雲閣の記は殿中の東にかくる十六世湛如上人の御

作にして、当御門主法如上人筆を染め給ふ)

池は高樓を巡りて常に舩を浮む。これを滄浪池といふ。龍背橋を過ぎて踏花

場あり。此邊櫻木数品あり。胡蝶亭の傍には夜光石あり。嘯月坡は池の巡りの

坡をいふ。黄鶴臺は高閣の西なる御湯殿なり。醒眠泉は一名古醒井といふ。(洛陽七井の其一

なり。當新御門主

文如上人の

碑の銘あり.)艶雪林にも梅花多し.青蓮榭は茶亭にしてまた澆花亭ともなづく.簡文が

遊びし華林園に同じうして鳥獣禽魚おのづから来ツて人に親しむの芳園なり。

この柳が有名になるのは、この本が出た数年後の天明の大火。