一言寺は、社伝に因れば、もとは藤原通憲(信西)の娘で建礼門院に仕えた阿波内侍の開基により創建されたとあり、その後衰退したが、明治8年、醍醐寺の塔頭である金剛王院が移されて復興されたとある。

しかし、地元の伝承を集めた「ふるさと醍醐」によると、「一言寺付近一帯は、村上源氏本拠の地であった。具平親王の息である醍醐南溪の阿闍梨護念入道桂御坊がここに住んでいた。」と有り、村上源氏と阿波内侍と関連は無い。

又、平重衡の妾で重衡の遺骸を荼毘にした大納言佐が住んでいたとされる場所と一言寺は500mしか離れていない。奇しくも大納言佐は、その後建礼門院に従って大原に移ったと言われる。

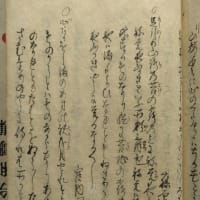

平家物語灌頂巻には、後白河法皇が大原にいる建礼門院を御幸する場面が有り、

「ややあつて老い衰へたる尼一人参りたり。」と最初に応対した尼に名前を問うと「申すにつけて憚り覚え候へども故少納言入道信西が娘阿波内侍と申す者にて候ふなり。母は紀伊二位、さしも御いとほし深うこそ候ひしに御覧じ忘れさせ給ふにつけても、身の衰へぬるほども思ひ知られて、今更せん方なうこそ覚え候へ」と名乗る部分があります。

そして、建礼門院の崩御の後、寂光院の二世となった。大原女は、阿波内侍が洛内にものを売りに歩いた時の姿を、大原の女性が真似たと言い伝えられている。

この3ヶ所に、阿波内侍が出て来る。

阿波内侍が、後白河院の乳母子とすれば、女性の出産年齢を10年とすると生年は後白河院誕生の1127年から37年頃となる。

保元の乱の後、崇徳院は讃岐に流されたので、1156年は、阿波内侍は20~30歳と計算される。

建礼門院の崩御は、平家物語覚一本によると1191年(阿波内侍は55~65歳)。一般的な説1213年(同77~87歳)。

角田文衛は、平家物語延慶本、四部合戦状本の記述から、1223年(同87~97歳)説を主張している。

平安末期に百歳近く生きるのは難しい。