主夫が選んだ 一品 or 逸品

|

📷提供元:写真のフリー素材サイト・写真ACのHiCさん。 おっ、これ、これ、これが蚊帳なんですよ! 懐かしいですねぇ~。 (画像をクリックすると大きな画像が表示される。{戻る}ボタンで元のページに復帰) |

だが、お若い方など、その存在すらご存じないのではなかろうか?

そもそも「蚊帳」って何だという方のために、Weblio辞書の「デジタル大辞泉」の解説を引用しておこう。

「夏の夜、蚊や害虫を防ぐため、四隅をつって寝床を覆う道具。麻・木綿などで粗く織って作る。かちょう。」

蚊帳を見なくなったのは蚊がいなくなったせい? そんなことなどありえない。いまでも蚊は立派な害虫(?)の一員としてこの地球上に君臨しているし、林縁の花を撮ろうとしゃがみ込もうものなら、何処からともなく飛来してきて槍を突き刺してくる。そう、蚊はいまだ健在なのである。

では、なぜ蚊帳を吊るさなくなったのか? なにより、冷房設備(エアコンなど)の普及によって、夕涼みのために窓を開けなくなったというのが大きいのではないだろうか。

マンションでも、一戸建てでも、現代人は四季を問わず窓を開けない生活が身に付いている。防犯上の観点からも、締めっきり生活はマストな生活スタイルとなっているようだ。

よしんば大量の蚊が襲来してきても、ワンプッシュで撃退してしまう殺虫剤だって豊富に存在する。蚊何するものぞ、というのが現代人の矜持(?)なのだ。

📷2022年9月19日:新品のかや織りのふきん(右)、おろしてから2週間ほどにたったかや織りのふきん(左)。

ところが、我が家では、この蚊帳の織り方で製造された布巾、「かや織りのふきん」(by ダ〇ソー)にとても重宝している。

麻、木綿ではなく、今っぽいレーヨン100%なのだが、吸水性がよく、乾きも早いという利点はしっかりと受け継いでいるようだ。

それでも、居間のテーブルや台所の台拭きなどでひと月ほど使用すると、ところどころ糸切れが起きてくる。すると、今度は洗面化粧台の陶器製ボウルなどの掃除用として使う。なに、ちょっとくらい穴が開いてきたとしてもまだ捨てないよ。今度は、その洗面所の床用の雑巾として拭き掃除で大活躍だ。どう、100円ショップの「かや織りのふきん」、侮れない一品といえるでしょ。

あっ、そう、そう、蚊帳の名誉のために一言添えておこう。需要が低迷気味だった蚊帳ではあるがちょっと復権の兆しも見えるという。それは、いま脚光を浴びているソロキャンプなどアウトドアでの防虫対策グッズとしてマストな一品となっているというのだ。まさかクレオパトラからヒロシへとつながろうとは、さすがの蚊帳も思いもよらなかったことであろう。

S台中央公園に咲く野の花など

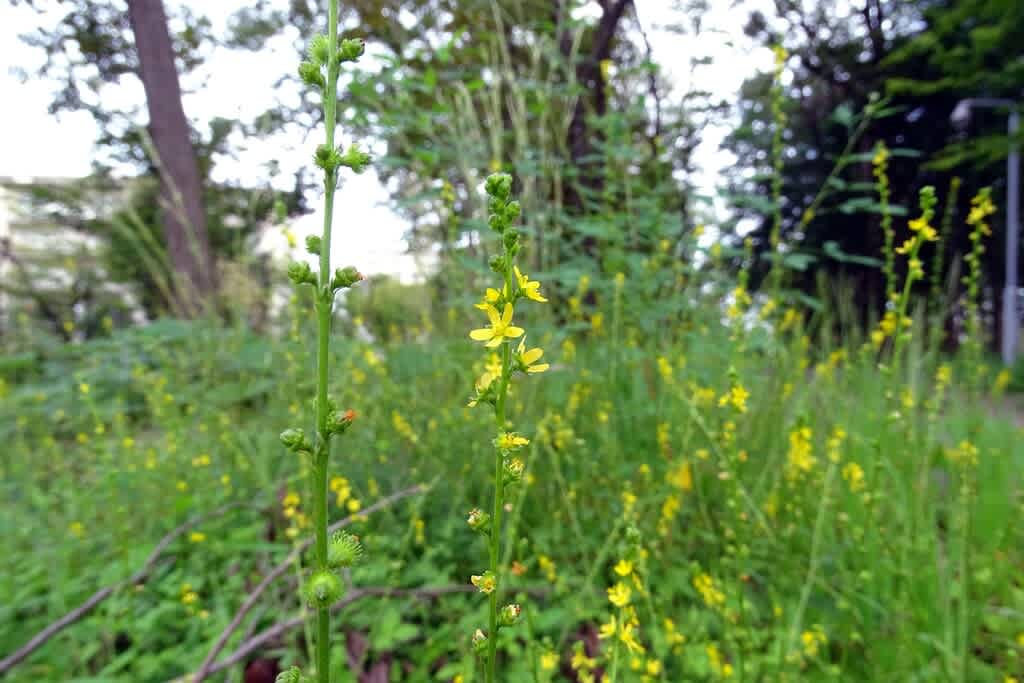

📷2022年9月17日:小さな、小さな黄の横溢。ヒメキンミズヒキの小規模な群落を見つけた。

📷2022年9月17日:大きさはもちろんなのだが、花穂がひょろりとして花の間隔も広い。

📷2022年9月17日:これはノコンギクかな。不分明な時は、「野菊の仲間」ということでお茶を濁す。

📷2022年9月17日:ツリガネニンジンの発生場所が、数年前と変わったように思うのが・・・。

📷2022年9月17日:ツリガネニンジンが種を孕んだ。この種は、採取してもいいのだろうか?

📷2022年9月17日:これはアメリカイヌホオズキであろうか。朽ちたベンチが悲しい。

📷2022年9月17日:アメリカイヌホオズキの実。この実はいらないよ。

昨年、この公園にヒメキンミズヒキが生えていることを知った。

今年、ちょっとしたコロニーを形成していた。

ノギクにしてからが、ここではあまり見ることがなかった。

ツリガネニンジンも、居住地が転々と変わっているような気がする。

安定的に増えているのがこのアメリカイヌホオズキなのだが・・・。こういう現実、ちょっと悲しい。

この公園の生態系も、まだまだ安定したものとは言えず、時々刻々変化しているのだろう。

ヒト属は何が減った、これが増えたと一喜一憂しているが、その根源はヒト属自身がもたらしたものなのだね。

猫の額でいま咲いている花

📷2022年9月16日:今年、一重のタマノカンザシは2本の花茎を伸ばしてくれた。

左が一本目。18個の花を付けてくれた。右がいま咲いている二本目の花茎。

オオバギボウシも大きなホスタだが、その花は長さ約5cm × 幅は約3cmほどだという。

それに引き換え、タマノカンザシは10㎝越えの花を付ける。だからこそなのか、一つが咲くと一つがしぼみ、また一つが咲くと一つがしぼむという咲き方を繰り返す。咲いている花の数は少ない。せいぜい2輪が同時に咲く程度なのだ。とはいえ、見応えは十分過ぎるほどだ。

📷2022年9月16日:八重の笹牡丹は潔い。キレッキレの八重は見応え充分だ。

📷2022年9月16日:この切れ咲きはいい。来年も巡り合いたいと思っているのだが・・・。

📷2022年9月16日:これも切咲きだ。色が違う。青は時間とともに青紫になっていく。だけど、後ろに青が咲いているでしょ。

📷2022年9月16日:北側のフェンスに咲く三種の朝顔。いずれかの種が取れれば、来年も切れ咲きに会えるチャンスはある。

変化朝顔と遊んだ夏が過ぎ去ろうとしている。いろいろな出会いがあった。嬉しさがこみ上げたことも、ほんのちょっとだが落胆も経験した。

さて、これから種取りが始まる。何が、どれだけ取れるのだろう。出物が期待できる親木候補もあるかな。いや、なくたっていい。とにかく、取って取って、取りまくろう。

そして、来年の初夏、心躍らせてプランターに蒔くとしよう。その時まで、変化朝顔の話題は封印だ。