日頃感じたこと、思ったこと事などを書きとめておきます。

野のアザミ

頼朝の位牌・・・?

頼朝の位牌と言われる

頼朝の墓と言われる五輪塔

千手観音

毘沙門天像

不動明王像

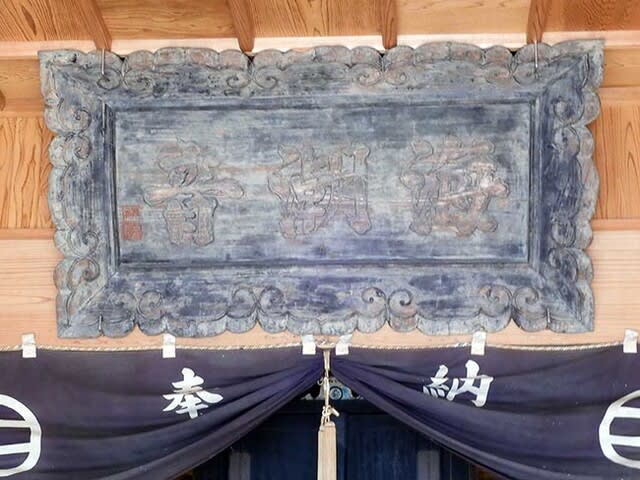

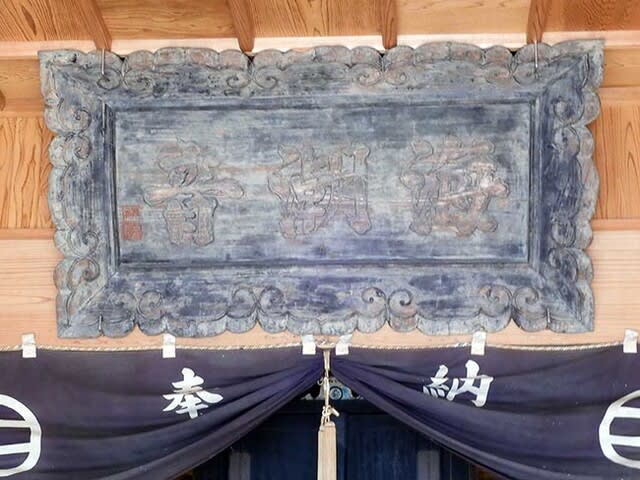

「海潮音」と刻まれた掲額

頼朝の墓と言われる五輪塔

千手観音

毘沙門天像

不動明王像

「海潮音」と刻まれた掲額

写真データを見ると2004年8月とあるから、以前拝観したのはもう20年近く前だ。1年に一度のご開帳。それも夕方から3時間ほど。なので、なかなか・・・。

宮崎市佐土原町西上那珂にある「平等寺観音堂」だ。不思議なところだ。頼朝の位牌があるのだ。高さが1m30cmほどもある。説明してくれた地元の方は、全国に3カ所しかないとも言っていたが・・・。表面は人が触り続けたためか木肌が見えるばかりで、何と書いてあったか全く分からない。境内西角にある小さな丘は経塚と呼ばれ、頼朝の墓だという五輪塔もある。ただ、空輪・風輪は欠けている。そして、年に一度のご開帳となるのが千手観音だ。金ピカである。その両脇を毘沙門天像と不動明王像が固めている。千手観音の手前上には、「海潮音」と刻まれた大きな掲額が掛けられている。海潮音とは、仏・ 菩薩の広大な慈悲の音声があまねく聞こえることを波の音にたとえたことばのようだ。

平等寺は、中世の時代日向国を治めた伊東氏の祈願寺であり、かつては10数町(10数ha)もの広さがあったという。創建は1191年だ。佐土原は、西都市都於郡(とのこおり)と共に伊東一族の中心の一つであった。その伊東氏を遡れば、頼朝に重用された工藤祐経に行き着く。そういうことを思えば、頼朝の位牌やお墓などがあることも少しは合点がゆく。しかし、丸に二引紋が読み解けない。

平等寺は廃仏毀釈で廃寺となり、今は観音堂だけしか残っていないが、かつては韓国の蔚山(うるさん)から伝わった梵鐘があり、村民の雨乞い、疫病払いの鐘として信仰の中心になっていたと言われる。しかし、廃仏毀釈の頃不明となり、後に古物商を通じて大阪の正祐寺の手にわたり国宝になっている。そのままであれば良かったのだが、戦災にあい、焼けて3分の1ほどになったようだ。しかし今、正祐寺には写真などから復元された修復鐘と元の破損鐘が並んで展示されているそうだ。高さ116・7cm、口径68・2cm、重さ213kgとある。渡来鐘の中でも傑作の一つとされる名鐘、一度里帰り出来ないものか・・・。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )