11月11日 (火) に高千穗大学で講演を行うので上京してまいりました。

ですので講演をするというのが今回の上京の一番の目的ですが、

わたし的にはもうひとつの目的を持って東京に乗り込んできました。

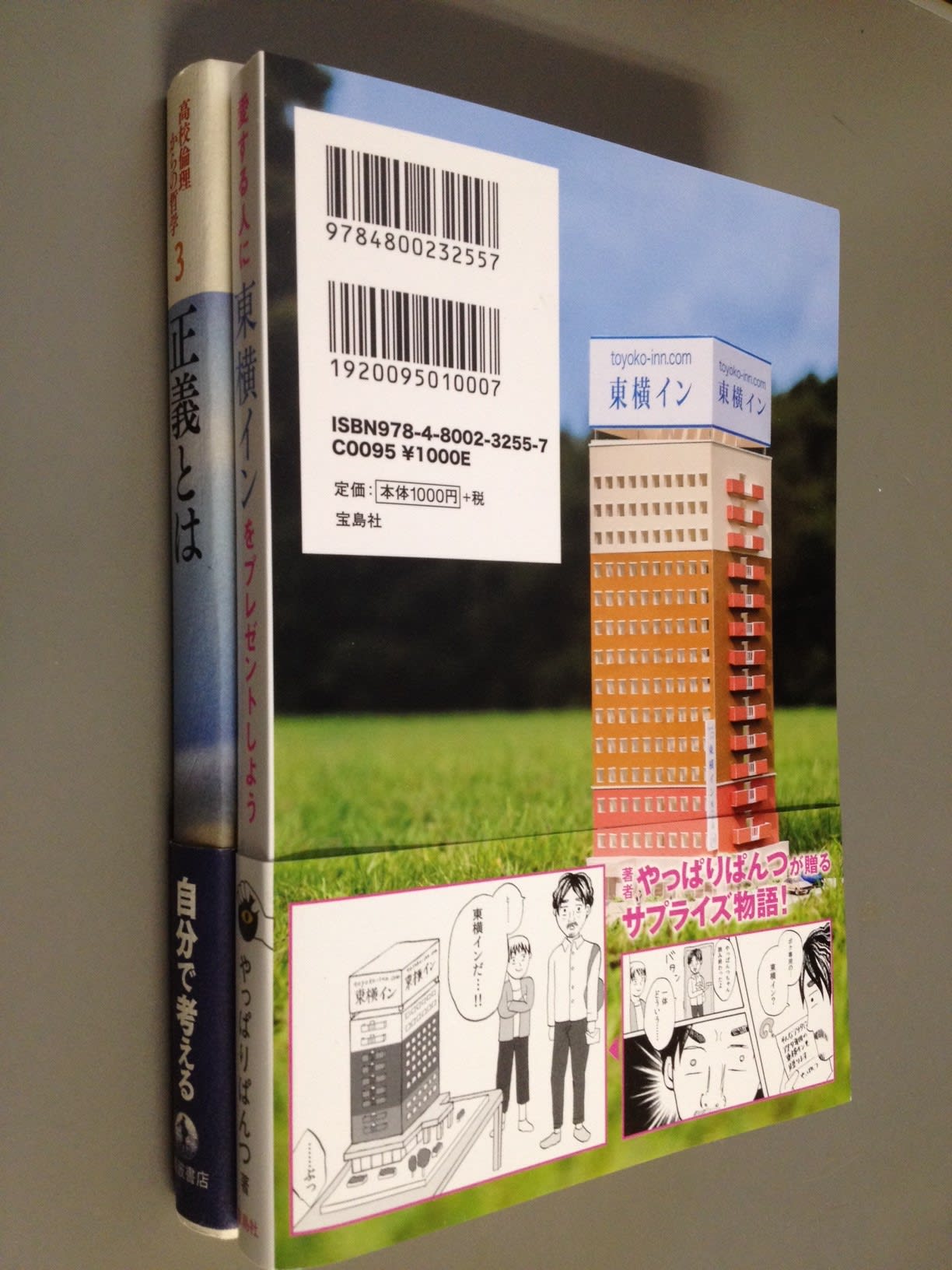

東横イン本 (巷ではタイトルがあまりに長すぎるためもう愛称がつけられているらしい) が

実際に売られているところをこの目で見ておきたかったとともに、

カメラに収めて福島の人々に知らしめたかったのです。

だって福島ではまだどこにも売ってないんだもん。

昨日は21時東京着だったのでほとんど諦めていましたが、

有楽町駅前の三省堂書店はフツーに開いていました。

そして、こんな時間になんでこんなにと思うくらいお客さんで溢れかえっています。

さすがは都会です。

夕方どきと変わらぬ混雑のなか捜索を開始いたしました。

まずは新刊本コーナーを探しましたが見つからりません。

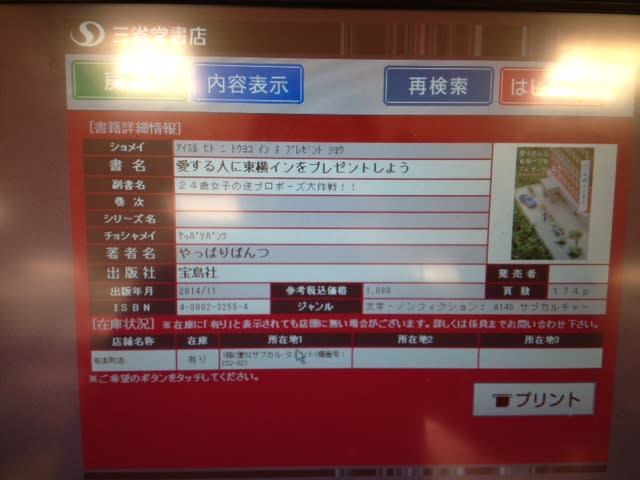

2階建ての店内を闇雲に探しても時間のムダですので、検索マシーンで検索してみました。

そうしたら 「在庫あり」 と出てきました。

おお、素晴らしい!

さすが福島とは違います。

在庫は予想もしなかったところに置かれているみたいでした。

さっさと検索してよかったです。

1階ではありますが、一番奥まったコーナーに配置されているようです。

さっそく行ってみました。

そうしたら、おおおっ

ちゃんと平積みで置かれているではないですかっ

奥側ですのでポールポジションとは言えませんが、

平積みして表紙を見せてくれているのはありがたいことです。

しかもこんなにたくさん積まれています。

さすがは東京。

1軒の本屋さんでこの本をこんなに売っちゃってくれるんですね。

いやあ、自分の本ではありませんが、ちょっとドキドキしてしまいました。

やっぱりぱんつさんが衝撃を受けて興奮してしまうのもムリはありません。

福島では行く店、行く店スカだったから、

1軒回っただけでこんなにこの本をたくさん見つけられるとは思っていませんでした。

みんなちゃんと誰かに買ってもらうんだよ

そして、福島の本屋さんにちゃんと置いてもらえるよう圧力かけようと思いました。

今どき地方でもAMAZONで頼めば確実に本を手に入れることはできますが、

ネット通販というのはあらかじめ主体的に情報を持っている人でないと本を買えません。

まったく知らなかったし買う気もなかったけど、

表紙を見て惹かれちゃうとかタイトルを見てやられてしまうという経験は本屋さんでしかできません。

この本はそういう出会いにピッタリな本だと思うのですよ。

福島の書店連合の皆さん、こういう本を平積みにして売らなきゃダメですよ~

P.S.

福島の皆さん、この本どこそこの本屋で売ってましたよ~という情報、お待ちしています。

ですので講演をするというのが今回の上京の一番の目的ですが、

わたし的にはもうひとつの目的を持って東京に乗り込んできました。

東横イン本 (巷ではタイトルがあまりに長すぎるためもう愛称がつけられているらしい) が

実際に売られているところをこの目で見ておきたかったとともに、

カメラに収めて福島の人々に知らしめたかったのです。

だって福島ではまだどこにも売ってないんだもん。

昨日は21時東京着だったのでほとんど諦めていましたが、

有楽町駅前の三省堂書店はフツーに開いていました。

そして、こんな時間になんでこんなにと思うくらいお客さんで溢れかえっています。

さすがは都会です。

夕方どきと変わらぬ混雑のなか捜索を開始いたしました。

まずは新刊本コーナーを探しましたが見つからりません。

2階建ての店内を闇雲に探しても時間のムダですので、検索マシーンで検索してみました。

そうしたら 「在庫あり」 と出てきました。

おお、素晴らしい!

さすが福島とは違います。

在庫は予想もしなかったところに置かれているみたいでした。

さっさと検索してよかったです。

1階ではありますが、一番奥まったコーナーに配置されているようです。

さっそく行ってみました。

そうしたら、おおおっ

ちゃんと平積みで置かれているではないですかっ

奥側ですのでポールポジションとは言えませんが、

平積みして表紙を見せてくれているのはありがたいことです。

しかもこんなにたくさん積まれています。

さすがは東京。

1軒の本屋さんでこの本をこんなに売っちゃってくれるんですね。

いやあ、自分の本ではありませんが、ちょっとドキドキしてしまいました。

やっぱりぱんつさんが衝撃を受けて興奮してしまうのもムリはありません。

福島では行く店、行く店スカだったから、

1軒回っただけでこんなにこの本をたくさん見つけられるとは思っていませんでした。

みんなちゃんと誰かに買ってもらうんだよ

そして、福島の本屋さんにちゃんと置いてもらえるよう圧力かけようと思いました。

今どき地方でもAMAZONで頼めば確実に本を手に入れることはできますが、

ネット通販というのはあらかじめ主体的に情報を持っている人でないと本を買えません。

まったく知らなかったし買う気もなかったけど、

表紙を見て惹かれちゃうとかタイトルを見てやられてしまうという経験は本屋さんでしかできません。

この本はそういう出会いにピッタリな本だと思うのですよ。

福島の書店連合の皆さん、こういう本を平積みにして売らなきゃダメですよ~

P.S.

福島の皆さん、この本どこそこの本屋で売ってましたよ~という情報、お待ちしています。

。

。 。

。