先週に引き続き、今日も 「キャリア形成論」 を担当しました。

今日のテーマは 「自分とは」。

300人相手にたったの90分で全員に自己分析をしてもらおうという無謀な試みです。

しかしながら、この授業案は私の

ブログの師匠、中間玲子先生が開発した素晴らしい教案で、

中間先生が転出されてから私がそのまま引き継いで授業をしておりますが、

スベらない授業の鉄板といってもいいくらい、例年評価の高い授業となっております。

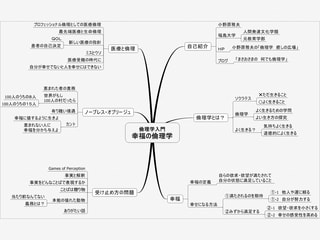

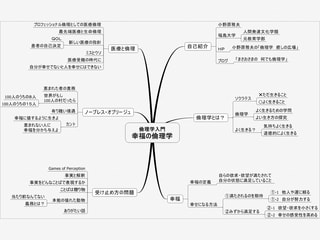

コンセプトは 「マインドマップを用いた自己分析」。

いくつかのお題でマインドマップを制作していってもらいながら、

しだいに自己分析に慣れていってもらうという授業案です。

まずマインドマップについて簡単に説明することから始めました。

マインドマップってこのブログで紹介したことありましたっけ?

こんなような感じ ↓ で1枚の紙に放射状にキーワードを並べていくノート法のひとつです。

この手法を用いて、最初

はいわゆる 「偏愛マップ」 を作ってもらいます。

中心トピックを 「My Favorite Things」 として、

自分の好きなものをどんどん書き出していってもらうのです。

この授業案の一番のミソはこの部分なのですが、

偏愛マップ作成を自己分析の導入にするというのがなによりもスゴイのです。

自己分析というのはけっこう精神的にキツイ作業です。

特に若者の場合、自分に正面から向き合った経験がほとんどありませんから、

そういう人たちに自己分析を強いると、百害あって一利なしといった結果になりかねません。

そのため最初から自己の内面に向き合わせるのではなく、

まずは自分の好きなもののことを考えてもらうことによって、

軽い気持で楽しい雰囲気で自己分析に誘って (いざなって) いこうというのです。

実際、次のような感想が多く聞かれました。

「自己分析をして、ペンが止まらない自分にビックリしました。

やってみてすごい楽しかったし、今の自分が自然と表れるみたいでちょっと恥ずかしかったけど、

やって絶対プラスになりました。

何回やっても違う事が出て来て、また人と見せ合うコトでさらに仲良くなれそうだし、

今後もやってみようと思う!!!!!!」

「マインドマップで自分の好きなモノを書いていると、

先生がおっしゃったように本当に楽しくなっていきました。

いきなり、長所や短所と言われてもなかなか言いにくいけど、

マインドマップを使えば自己分析がしやすくてとても良いなと思いました。

これを機にもっと自分を理解して、マインドマップも有効活用していきたいと思います。」

「今回、自分のことを考えてみて、

このように自分のことを考える機会はなかなかないのだなと思いました。

自分がどんなこと、ものが好きなのか、自分がどのような人間なのか知ることができました。

まだ、書ききれてないのですが、家に帰ってじっくり考えてみたいです。

そして友達と見せ合ったりしたいです。」

今日はあまり時間がないので、10分強くらい時間を取って、時間内に書けるだけ書いてもらいました。

10分のあいだにスラスラ書いていく子もいれば、すぐに筆が止まってしまう子もいます。

それはかまいません。

とにかくまずは、自分の好きなもののことを思い浮かべてみることからスタートしました。

書ききれなかった分は授業終了後に完成させておくようにお願いしておきました。

友だちと見せ合うと話が盛り上がるよということと同時に、

そのマップは世界中にたった1枚しかないマップで、

君たち以外のだれもそんなマップを書くことはできない、

かけがえのないものなのだということも付け加えておきました。

こうした導入を経て、いよいよ自己分析のマインドマップを作成してもらいます。

中心トピックに自分の氏名を書き込み、

過去・現在・未来の順番で自分のことを書き出していってもらいます (時間は15分程度)。

過去に関しては、経験や転機、影響を受けた人びとなどについて書き出してもらいます。

特に経験に関しては、自分が輝いた経験、苦しかった経験、

それを乗り越えた経験などをできるだけ具体的に思い出してみるように指示しました。

次にそれらを踏まえて現在はどうなっているのか、

特技や能力、興味・関心、長所や短所などを書き出してもらいました。

そして未来に向けて、どんな夢や目標をもっているのか書いてもらいます。

このように過去 → 現在 → 未来という、

時間軸に沿って書いていってもらうというのがこの授業案の第2のミソで、

こうすることによっていろいろな気づきを得てもらうことができるのです。

「自己分析をして、過去も振り返ってみると、自分が思ったよりいろんなことを経験していて、

いろんな面を持っていることに気づきました。

今までは ”今” とか ”すぐ先の未来” しか見ていなかったと思います。

過去の自分、今の自分、ずっと先の自分を主観的・客観的にもう一度考えたいと思います。」

「自己分析をしてみて、昔の自分と今の自分の価値観ががらりと変わっているし、

いろいろな面で成長していることが実感できて嬉しく感じた。

短所が多かったけど、長所も書くことができたし、

今の本当の自分と向き合えた気がした。」

「自分の長所や短所がマインドマップを書く前までは

中学 ・ 高校の頃のままで終わっていましたが、

大学生になって一人暮らしをしている今、自立できた部分も、

今までなかった親への感謝などの感情も新たに感じられていて、

少しではありますが成長しているんだなと思いました。

この4年間、前向きに積極的に物事に取り組むことで、

いくらでも変われる要素がある!と実感できました。」

この自己分析をやってもらうときに2つ注意すべきことがあります。

1つは、偏愛マップなら書けるけれど、

自己分析になるとパタッと筆が止まってしまう子が必ずいるというか、

たぶん半数近くの学生はたいていそうなのだということを忘れてはいけません。

大学1年生が急に自己分析しろと言われてほんの15分ほどで書けるわけはないのです。

これもこの時間内で書けなかったとしても当たり前なので、

家に帰ってからゆっくりやってみてほしいということを付け加えますが、

今の段階ではたとえいくら時間をかけたとしても、

それでもなかなかマップを埋めることができない子も少なからずいるはずなのです。

そういう子たちのために次のように付け加えることにしています。

君たちはまだ大学1年生なので、今の段階でたくさん自己分析を書き出せなかったとしても、

全然心配する必要はありません。

大学4年間の学びはこれまでよりもはるかに深いので、

2年半とか3年後にはマップを埋め尽くせるようになっているはずです。

ただしボーッと日々を過ごしていると何年経っても白いままだから、

経験を積み、長所や特技を増やしていくよう意識しながら学生生活を送ってください。

とまあ、そんなような言葉を沿えるようにしているのです。

「自己分析についてなかなか書くことが思い付かなかった。

それでも今 『書けない』 ということに気付くことが出来て良かったとプラスに考えて、

これから人に自信を持って話せるような経験、体験をしていきたい。

自分にしかない強みのポイントを増やしてもっと強くしていきたい。」

「今回マインドマップを使って自己分析をしてみて、

自分は自分の事を何もわかっていないと思った。

長所、短所と書いてマップを拡大しようとしてみても、

一向に拡大することなくペンが止まったままになっていた。

それが、自分のコミュニケーション能力不足につながっているのだと思った。

自分という人間を知る事ができない人に他人の気持ちを理解してあげる事は難しいと思う。

よって、これからコミュニケーション能力の向上のために、

まず自分自身を知って、長所・短所を知り、

他人と交流する自分なりの方法を考えていけばいいと感じた。」

もう1つの注意点は、これは日本人の特性なのか、大学生の特性なのかわかりませんが、

自己分析をやってもらうと、短所はいくらでも思いつくけれど、

長所がさっぱり思い浮かばないという人がとても多いので気をつけなければなりません。

これに関しては、短所をポジティブな言葉に言い換えれば長所になるんだ、

ということを教えてあげなくてはなりません。

「飽きっぽい」 というのは 「好奇心旺盛」 ということですし、

「鈍感」 というのは 「物事に動じない」 ということなのです。

つまり、長所と短所は同じ特徴を表しているものであって、

ポジティブな表現をするかネガティブな表現をするかだけの違いなのです。

これってキャリアカウンセリングの世界ではごく当たり前の知識ですが、

学生たちは本当にこういうことを知らないんですね。

けっこうこれがヒットしている学生さんが多かったです。

「『短所も含めて特徴だ』 という教えに驚きました。

これまで短所は欠点、見て見ぬフリをするものという印象を抱いてきました。

しかし一度視点を変えてみると、特徴、つまり強みになるということです。

短所と長所を挙げればつねに短所ばかりが多くなってしまいがちでした。

けれど今度からはその欠点を 『言い直す』 ことから始めて、

プラスの発想、ポジティブ思考を養っていこうと思いました。」

「自分の短所も強みにして、という言葉で元気づけられました。

短所について悩むこともあったけど、その必要はないと分かりました。

これから自己理解を意識して、授業1時間1時間を大切にしていきたいと思います。

3年の間に、着実に力をつけていきたいです。」

「自己分析をしてみて出てきた短所について、

ポジティブな言葉に変えられるものもあれば変えられないものもありました。

変えることによって気持が楽になって、変えられないものをみつけることで、

どこを改善すべきなのかはっきりとしました。

自己分析をすることで今まであいまいだった 『自分』 を少し整理できた気がします。」

最後に、「ナラティブ ・ アプローチ」 というものに挑戦してもらいました。

ナラティブ ・ アプローチとは、「自己」 を、

自分についての 「物語 (ナラティブ)」 の集積として捉える考え方です。

その物語は、本人が主人公であり、過去・現在・未来で首尾一貫していて、

主観的にも客観的にも (自分の見たものと他人から見たものが) 一致していることが望ましいです。

学生たちには次のような課題をやってもらいました。

自己分析の結果を踏まえて、次の文章の空欄を埋めて物語を作ってもらうのです。

「過去の私は、( ) でした。

現在の私は、( ) です。

将来の私は、( ) になっています。」

初めの頃はこれは学生には難しいのではないかと思っていたのですが、

ここまで順番にやってきたことを踏まえて、みんなちゃんと物語を書いてくれるので驚きです。

しかも、これを書いてみることでさらに気づきは深まっているようです。

「今までの経験はすべて、途中で区切れるようなものではなく、

ひとつの大きな流れだったのだと思いました。

その結果として今の自分があります。

少しずつでも確かに自分が変わってきたということがわかりました。」

「以前 (小 ・ 中 ・ 高とそれぞれの学生時代) の自分と今の自分はやはり異なっていて、

以前、こんな人になりたいなーと思っていたことを少しずつですが、

クリアできているのでは、と感じました。

そのため、今、自分がこんな人になりたいなーと思うことを実現させる努力をするべく、

この福島大学での4年間の生活を充実したものになるよう、

積極的に何事にも取り組んでいきたいと感じました。」

「自分というのは、始めから ”こういう人” と決まっているのではなく、

日々の出来事や人との交流でどんどん変わっていくのだということが、とても印象に残った。

今までは 『自分はどうせ○○だから』 と、決めてかかって物事を考えていたが、

それは絶対してはいけないことだと感じた。

実際に自己分析を進めていく上で、

過去の自分と今の自分は180度ぐらい違っていることに気付いた。

とてもうれしい気持ちになった。

『自己』 とは自分についての物語であるという言葉にハッとさせられたが、

そのことを意識して日々前進していきたいと心から思った。」

こんな感じでたった90分で300人相手に自己分析のさわりを体験していただきました。

今年はこれまでの反省を踏まえて、

時間内にマインドマップを完成できなくてもいいと割り切って授業をしましたので、

最後の感想文を書く時間もたっぷり取れて、余裕をもって90分で講義を終了することができました。

本当に慌ただしい自己分析の時間でしたが、これでもけっこう彼らには意味があったようです。

「自分が本当に心の底から頑張ったり夢中になったことは、

今でも場面やその時の気持を鮮明に思い出すことができた。

でも、当時は、頑張った! と思ったことでも、今はそうでもなかったりする。

将来、おばあちゃんになった時でも鮮明に覚えていられるような経験を

もっともっと増やしていきたい。」

「自分を見直してそれを書き出す。

日常ではなかなかしないことを今回やりました。

普段何げない生活にも私がいて、行動していて、言葉を発する。

その中で自分がどんな人間なのかを考える。

とても不思議な感覚でした。

でも、自分って ”こういうところもあるんだ” っていう発見があったり、

なかなか面白くできたと思います。

マインドマップを書くにあたって、難しかったですけど、

いざ書いてみると、今ここにいて、生きていて、生活していて…。

すごく当たり前だけどすごいことなんだって感じました。

何かにつまづいた時や落ち込んだ時、自分を見直すってことをして、

客観的に見ていくようにしていきたいなと思いました。」

「今までの自分の経験や自分の好きなものを書き出してみたら、

自分のことが少しわかった気がしたし、すごく楽しかった。

くやしかったこと、すごくうれしかったこと、自分にとって大切な人、

など自分の心を整理して、少し向きあえた気がした。

こういう自分はきらいだな、

こういうところはきらいじゃないなとかいろんなことを思った。

もっとじっくり時間をかけてまたマインドマップをかいてみようと思う。

なりたい自分になるためにがんばろうという気になった。」

学生の皆さん、慌ただしかったですがお疲れさまでした。

今日のマインドマップを完成させ、これからも何度もやってみて、自己理解を深めていってください。

師匠、こんな感じであいかわらずキャリア形成論やっております。

たった90分で300人相手にこれだけの気づきをもたらすことができるなんて、

本当にスゴイ授業案だと思います。

どうもありがとうございました

。

。

。