第6回本deてつがくカフェはいよいよ来週です!

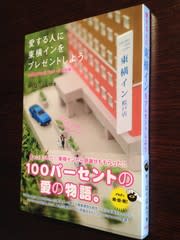

先日、「てつがくカフェ@ふくしま」 のブログのほうに今回の課題図書である、

『愛する人に東横インをプレゼントしよう』 の解説をアップさせていただきましたが、

今日はその解説文の第1稿をこちらにアップしておこうと思います。

あちらに載せた解説は、宝島社の編集の方の手がちょこちょこ入り、

その後いろいろとやりとりして手直ししたりした結果、あの本にふさわしい形で落着したものでした。

やり手の編集者の方がいろいろと助言してくださり、

こちらの意向とあちらの思惑をすりあわせながら最終的にああいう形に出来上がった完成品は、

それはそれでたいへん魅力的ですし、

ひとつの作品としてよくぞこんなふうに仕上がったよなあと感心してしまうのですが、

誰の手も加えられず、ただ自分の書きたいがままに一気に書き上げた第1稿というのは、

それはそれで自分にとってはたいへん思い出深いものであります。

ちょうどこのブログでこんな記事を書いたこともありましたし、

はかどりネコさんのおかげで一気に書いた勢いのある文章は、私としては棄てがたいものがあります。

まあ、読み比べていただければほとんど変わりないじゃないかという印象を皆さんもたれるかもしれませんが、

書いた本人的には全然別物だという気がしてなりません。

まあ、あれとこれとのわずかな違いに気がつくほどの、

繊細なまさおさまファンはそれほどいないかと思いますが、

あえての第1稿をこちらに掲げておきます。

まさおさまファンを自称する方はぜひ読み比べてみて、

どこが違うかをコメント欄に書き込んでいただければと思います。

そうしたら、なぜそこを書き改めたのか書き改めさせられたのか、逐一ご説明させていただきます。

理解不能な他者に寄り添うとは

小野原雅夫(福島大学・倫理学教授)

日本人というのは同質性に依拠した関係性を尊ぶ傾向があります。似たものどうし、同じ趣味や嗜好、同じ主義や思想を共有し合える者どうしこそ濃厚なよりよい人間関係を築くことができると信じている人が多いのです。それは当然のことかもしれません。たしかにその方が互いによく理解し合えるし、ツーカーで話も盛り上がることでしょう。いったんそのような関係が築き上げられたならば、そこでのコミュニケーションは「以心伝心」によって可能となります。つまり、いちいち言葉を口にしなくても互いの心と心で直接に気持ちを通じ合うことができるようになるのです。それは親密な人間関係の理想型と言えるでしょう。

しかしながら、恋愛や結婚の経験がある人にはわかってもらえると思うのですが、はじめのうちはなんでこんなに何もかもピッタリ一緒なんだろうと思っていても、付き合っていくうちにだんだんと二人の違うところが浮かび上がってくるということがあります。大ヒット映画『アナと雪の女王』でも、アナ王女とハンス王子は出会ったその日に「考えてること、感じていること、そう、ほんとに似てるね~♪」(「扉を開けて」より)と盛り上がりますが、ほどなくその恋の真の目的は、アナにとっては幽閉生活からの解放、ハンスにとってはアレンデール国の乗っ取りにすぎなかったことが明らかになり、決別を余儀なくされました。長年同じ家庭に暮らしてきた家族どうしでも、もちろん何も言わずにわかり合える部分はひじょうに多いでしょうが、どうしても理解できない、理解してもらえないということも多々あるのではないでしょうか(エルサとアナのように)。

このように同じ家族でも、愛し合っている恋人でも、長年連れ添った夫婦であっても、自分以外の人間はすべて「他者」であって、自分とはまったく異なるところをもつ別の存在者です。しかし残念ながら、「以心伝心」を尊ぶ日本では人間関係のそういった側面に光が当てられることがあまりありません。互いの違いを強調することは「他人行儀」だとして忌避されるのです。しかし、同質性にばかり依拠して築かれる人間関係は、アナとハンスの場合のようにひじょうに脆弱です。二人の間で少しでも異質なものが表面化してくるとそれによって瞬く間に崩壊してしまいます。どんなに似た者どうしに見えたとしても実は互いに他者であって、さまざまな面で異なる部分があるのだというところまで理解し合った上でないと、確固とした関係を築くことはできないでしょう。

そうは言っても自分とまったく異なる他者を理解するのは難しいことです。ましてや理解不能な他者をまるごと受け容れて寄り添うなんてそうそうできることではありません。私は倫理学者として、また倫理学の教員として、他者理解の重要性や、他者を受け容れ他者と共存していくことの重要性を説き続けていますが、日本的な人間関係にどっぷり浸かっている学生たちにこのことを伝えるのは至難の業だと感じていました。ちょうどそんな頃、ネット上で「愛する人に東横インをプレゼントしよう」という記事に出会ったのでした。尋常ではないアクセス数を誇り、検索エンジンでおすすめのページとして紹介されていました。タイトルの意味わからなさに惹かれて覗いてみたページには、まさに私が探し求めていた、理解不能な他者に寄り添う実例を見出すことができました。理解不能な他者はフリーライターの工藤孝浩さんです。なんとこの方は東横インが好きだと言うではありませんか。もうすでに理解不能です。御本人が「なぜ僕は東横インが好きなのか」について説明してくれていますが、いくら読んでもまったく意味不明です。そもそも東横インって好き嫌いの対象になるようなものでしょうか。じゃらんnetで検索して、旅行日に空き部屋があって安い値段で泊まれれば泊まるし、そうでなければ別のホテルを探すしという、数あるビジネスホテルの一つにすぎないのではないでしょうか。ところがこの方は、東横インの室内誌は持ち帰ってくるし、東横イングッズは欲しがるし、果ては「いつかボクが巨万の富を手に入れたら、自分専用の東横インをつくるんだ」と公言するほど東横インを愛しているのです。この人が熱く語れば語るほど、ザーッと音を立てて自分が引いていくように感じるのは私だけではないでしょう。

ところが、後にこの方の伴侶となったやっぱんつさんの、この意味不明の趣味に対する寄り添い方が尋常ではありません。やっぱんつさん自身は彼の東横イン愛にまったく共鳴できていないんですが、理解不能なまま丸ごと包み込み、深い愛を捧げています。ふつう人は、他者の意味不明の趣味を見せつけられたとき、驚き戸惑い、そして蔑んだり嘲笑したりするのではないでしょうか。バカにしたり諭したり懇願したりすることによって、自分と同じ真っ当な道に戻してあげようと思うのではないでしょうか。あるいは、よっぽど愛が深い場合にはむしろ自らを犠牲に献げて、自分を相手に同化させ、何とか相手に合わせて自分も相手と同じものが好きになれるように努力したりするということもあるかもしれません。しかし、やっぱんつさんはそういう同化の道をどちらも選びませんでした。やっぱんつさんは繰り返し、工藤さんの趣味を「異常だ」と言い、「わたし、東横イン興味ないし」と一線を引き続けています。しかし、だからといって彼やその趣味を軽蔑するのではなく、その代わりに彼女は、彼のその理解不能な東横イン愛を理解不能なまま、まるごと受容して尊重し、それに寄り添おうとしたのです。その壮大な愛と尊敬の軌跡がやっぱんつさんのブログに写真入りで綴られていて、私は圧倒されてしまいました。

読後すぐにその感動を学生たちと共有すべく、私の学生向けブログ(「まさおさまの何でも倫理学」http://blog.goo.ne.jp/masaoonohara)に「理解不能な他者に寄り添うとは」というタイトルで寄稿しました。その後、やっぱんつさんは東横インから表彰され、その顛末を続編「愛する人と東横イン本社にいった」としてまとめられました。それを読んだとき私は矢も楯もたまらず、僭越も承知の上で次のようなコメントを送ってしまいました。「自分のブログのなかでお二人の記事を紹介させていただいた者です。東横インからの感謝状授与、誠におめでとうございます! ひとつだけダメ出しさせていただくならば、感謝状授与式にはぜひとも『あの東横イン』も一緒に参列してもらいたかったです。〈誰も想像しなかった図〉の一番手前に今回の主役が写っていたらサイコーだったのに。」 実はこのコメントがやっぱんつさんの目に止まり、今回この本の「解説(あとがき?)」を書くという大役を仰せつかることになりました。私はやっぱんつさんとも工藤さんともまったく面識がありません。宝島社の編集の方とも何の付き合いもありません。それなのにある日突然、編集の方から研究室に電話がかかってきてこの一大プロジェクトに参加することになってしまいました。インターネットの力によってこんな仕事に一枚噛ませていただくことになるとは、まったく思っていませんでした。はっきり言って私は、東横インが好きだという工藤さんに共感することができないばかりでなく、その人のためにあんな本気の模型を作ってしまうやっぱんつさんのこともよく理解できていません。さらには、たったそれだけのエピソードをもとに一冊の本を作ってしまおうとする宝島社なんて完全に理解不能です(それくらいならなんで私のブログを単行本化してくれないんだっ!)。しかしながら、こうして理解できないままこの奇妙な企画に随伴させていただくことができました。理解不能な他者に寄り添う機会を与えてくださった皆さまに感謝申し上げます。やっぱんつさんと工藤さんが、あのアナとクリストフのように、互いに相容れない部分を持ちつつもそれを受け容れ敬い合って、末永く強固で素敵な関係を築いていかれますことを心からお祈り申し上げます。

先日、「てつがくカフェ@ふくしま」 のブログのほうに今回の課題図書である、

『愛する人に東横インをプレゼントしよう』 の解説をアップさせていただきましたが、

今日はその解説文の第1稿をこちらにアップしておこうと思います。

あちらに載せた解説は、宝島社の編集の方の手がちょこちょこ入り、

その後いろいろとやりとりして手直ししたりした結果、あの本にふさわしい形で落着したものでした。

やり手の編集者の方がいろいろと助言してくださり、

こちらの意向とあちらの思惑をすりあわせながら最終的にああいう形に出来上がった完成品は、

それはそれでたいへん魅力的ですし、

ひとつの作品としてよくぞこんなふうに仕上がったよなあと感心してしまうのですが、

誰の手も加えられず、ただ自分の書きたいがままに一気に書き上げた第1稿というのは、

それはそれで自分にとってはたいへん思い出深いものであります。

ちょうどこのブログでこんな記事を書いたこともありましたし、

はかどりネコさんのおかげで一気に書いた勢いのある文章は、私としては棄てがたいものがあります。

まあ、読み比べていただければほとんど変わりないじゃないかという印象を皆さんもたれるかもしれませんが、

書いた本人的には全然別物だという気がしてなりません。

まあ、あれとこれとのわずかな違いに気がつくほどの、

繊細なまさおさまファンはそれほどいないかと思いますが、

あえての第1稿をこちらに掲げておきます。

まさおさまファンを自称する方はぜひ読み比べてみて、

どこが違うかをコメント欄に書き込んでいただければと思います。

そうしたら、なぜそこを書き改めたのか書き改めさせられたのか、逐一ご説明させていただきます。

理解不能な他者に寄り添うとは

小野原雅夫(福島大学・倫理学教授)

日本人というのは同質性に依拠した関係性を尊ぶ傾向があります。似たものどうし、同じ趣味や嗜好、同じ主義や思想を共有し合える者どうしこそ濃厚なよりよい人間関係を築くことができると信じている人が多いのです。それは当然のことかもしれません。たしかにその方が互いによく理解し合えるし、ツーカーで話も盛り上がることでしょう。いったんそのような関係が築き上げられたならば、そこでのコミュニケーションは「以心伝心」によって可能となります。つまり、いちいち言葉を口にしなくても互いの心と心で直接に気持ちを通じ合うことができるようになるのです。それは親密な人間関係の理想型と言えるでしょう。

しかしながら、恋愛や結婚の経験がある人にはわかってもらえると思うのですが、はじめのうちはなんでこんなに何もかもピッタリ一緒なんだろうと思っていても、付き合っていくうちにだんだんと二人の違うところが浮かび上がってくるということがあります。大ヒット映画『アナと雪の女王』でも、アナ王女とハンス王子は出会ったその日に「考えてること、感じていること、そう、ほんとに似てるね~♪」(「扉を開けて」より)と盛り上がりますが、ほどなくその恋の真の目的は、アナにとっては幽閉生活からの解放、ハンスにとってはアレンデール国の乗っ取りにすぎなかったことが明らかになり、決別を余儀なくされました。長年同じ家庭に暮らしてきた家族どうしでも、もちろん何も言わずにわかり合える部分はひじょうに多いでしょうが、どうしても理解できない、理解してもらえないということも多々あるのではないでしょうか(エルサとアナのように)。

このように同じ家族でも、愛し合っている恋人でも、長年連れ添った夫婦であっても、自分以外の人間はすべて「他者」であって、自分とはまったく異なるところをもつ別の存在者です。しかし残念ながら、「以心伝心」を尊ぶ日本では人間関係のそういった側面に光が当てられることがあまりありません。互いの違いを強調することは「他人行儀」だとして忌避されるのです。しかし、同質性にばかり依拠して築かれる人間関係は、アナとハンスの場合のようにひじょうに脆弱です。二人の間で少しでも異質なものが表面化してくるとそれによって瞬く間に崩壊してしまいます。どんなに似た者どうしに見えたとしても実は互いに他者であって、さまざまな面で異なる部分があるのだというところまで理解し合った上でないと、確固とした関係を築くことはできないでしょう。

そうは言っても自分とまったく異なる他者を理解するのは難しいことです。ましてや理解不能な他者をまるごと受け容れて寄り添うなんてそうそうできることではありません。私は倫理学者として、また倫理学の教員として、他者理解の重要性や、他者を受け容れ他者と共存していくことの重要性を説き続けていますが、日本的な人間関係にどっぷり浸かっている学生たちにこのことを伝えるのは至難の業だと感じていました。ちょうどそんな頃、ネット上で「愛する人に東横インをプレゼントしよう」という記事に出会ったのでした。尋常ではないアクセス数を誇り、検索エンジンでおすすめのページとして紹介されていました。タイトルの意味わからなさに惹かれて覗いてみたページには、まさに私が探し求めていた、理解不能な他者に寄り添う実例を見出すことができました。理解不能な他者はフリーライターの工藤孝浩さんです。なんとこの方は東横インが好きだと言うではありませんか。もうすでに理解不能です。御本人が「なぜ僕は東横インが好きなのか」について説明してくれていますが、いくら読んでもまったく意味不明です。そもそも東横インって好き嫌いの対象になるようなものでしょうか。じゃらんnetで検索して、旅行日に空き部屋があって安い値段で泊まれれば泊まるし、そうでなければ別のホテルを探すしという、数あるビジネスホテルの一つにすぎないのではないでしょうか。ところがこの方は、東横インの室内誌は持ち帰ってくるし、東横イングッズは欲しがるし、果ては「いつかボクが巨万の富を手に入れたら、自分専用の東横インをつくるんだ」と公言するほど東横インを愛しているのです。この人が熱く語れば語るほど、ザーッと音を立てて自分が引いていくように感じるのは私だけではないでしょう。

ところが、後にこの方の伴侶となったやっぱんつさんの、この意味不明の趣味に対する寄り添い方が尋常ではありません。やっぱんつさん自身は彼の東横イン愛にまったく共鳴できていないんですが、理解不能なまま丸ごと包み込み、深い愛を捧げています。ふつう人は、他者の意味不明の趣味を見せつけられたとき、驚き戸惑い、そして蔑んだり嘲笑したりするのではないでしょうか。バカにしたり諭したり懇願したりすることによって、自分と同じ真っ当な道に戻してあげようと思うのではないでしょうか。あるいは、よっぽど愛が深い場合にはむしろ自らを犠牲に献げて、自分を相手に同化させ、何とか相手に合わせて自分も相手と同じものが好きになれるように努力したりするということもあるかもしれません。しかし、やっぱんつさんはそういう同化の道をどちらも選びませんでした。やっぱんつさんは繰り返し、工藤さんの趣味を「異常だ」と言い、「わたし、東横イン興味ないし」と一線を引き続けています。しかし、だからといって彼やその趣味を軽蔑するのではなく、その代わりに彼女は、彼のその理解不能な東横イン愛を理解不能なまま、まるごと受容して尊重し、それに寄り添おうとしたのです。その壮大な愛と尊敬の軌跡がやっぱんつさんのブログに写真入りで綴られていて、私は圧倒されてしまいました。

読後すぐにその感動を学生たちと共有すべく、私の学生向けブログ(「まさおさまの何でも倫理学」http://blog.goo.ne.jp/masaoonohara)に「理解不能な他者に寄り添うとは」というタイトルで寄稿しました。その後、やっぱんつさんは東横インから表彰され、その顛末を続編「愛する人と東横イン本社にいった」としてまとめられました。それを読んだとき私は矢も楯もたまらず、僭越も承知の上で次のようなコメントを送ってしまいました。「自分のブログのなかでお二人の記事を紹介させていただいた者です。東横インからの感謝状授与、誠におめでとうございます! ひとつだけダメ出しさせていただくならば、感謝状授与式にはぜひとも『あの東横イン』も一緒に参列してもらいたかったです。〈誰も想像しなかった図〉の一番手前に今回の主役が写っていたらサイコーだったのに。」 実はこのコメントがやっぱんつさんの目に止まり、今回この本の「解説(あとがき?)」を書くという大役を仰せつかることになりました。私はやっぱんつさんとも工藤さんともまったく面識がありません。宝島社の編集の方とも何の付き合いもありません。それなのにある日突然、編集の方から研究室に電話がかかってきてこの一大プロジェクトに参加することになってしまいました。インターネットの力によってこんな仕事に一枚噛ませていただくことになるとは、まったく思っていませんでした。はっきり言って私は、東横インが好きだという工藤さんに共感することができないばかりでなく、その人のためにあんな本気の模型を作ってしまうやっぱんつさんのこともよく理解できていません。さらには、たったそれだけのエピソードをもとに一冊の本を作ってしまおうとする宝島社なんて完全に理解不能です(それくらいならなんで私のブログを単行本化してくれないんだっ!)。しかしながら、こうして理解できないままこの奇妙な企画に随伴させていただくことができました。理解不能な他者に寄り添う機会を与えてくださった皆さまに感謝申し上げます。やっぱんつさんと工藤さんが、あのアナとクリストフのように、互いに相容れない部分を持ちつつもそれを受け容れ敬い合って、末永く強固で素敵な関係を築いていかれますことを心からお祈り申し上げます。

。

。

。

。

。

。

。

。