土台の板の上に棒を立て、それを幹に見立てて木片を貼り付け、クリスマスツリー(のつもり)をつくりました。

いろいろな形の木片をランダムに貼る子もいれば、こだわりを持って同種類の木片を幾何学的に(美術の立体構成の課題のように)貼る子もいました。

棒の側面にボンドで貼るのは、ずり落ちてきたりして、ちょっと難しいこともあるのですが、みんな頑張って個性的なツリーを作っていました。

次回飾り付けをしますが、その前に緑にペイントするために持ち帰ってきました。

車から降ろしていると、お向かいのおじさんが、

「上手に作っとるなあ。それはテレビ塔きゃあ?」

と訊いてきました。

確かにツリーというよりも、タワーやロケット発射台みたいに見えるものもあります。

次回持ち帰ってもらおうと思っていましたが、水曜日の教室の方はその週の週末が、園の作品展ということで、造形教室の作品も遊戯室の一角に展示してもよいと言っていただけました。

みんなの出来立てほやほやのツリーを飾らせてもらっていいでしょうか?

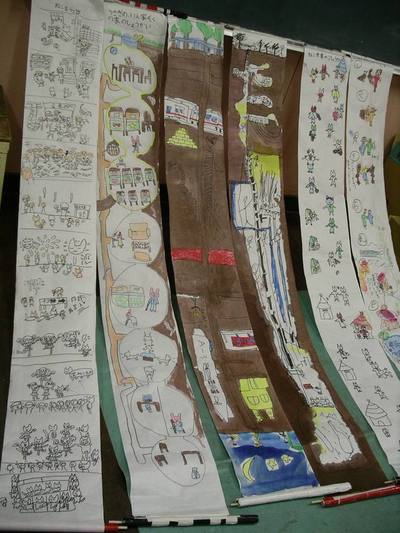

児童コースの子の方は、まだテレビ絵本が完成できなくて(さすがに私の方が飽きてきた、なんて言っていてはいけませんが、あと少しのCちゃんもぞうけいだよりの絵を描くのに30分以上費やしていて――とっても素晴らしい絵ができたのですが――、完成できませんでした。)張り子に取りかかれたのがひとりだけ。

せっかく実力を披露できるチャンスなのに、展示できる作品がありません (T_T)

木曜日の児童コースの方は、「できた人から、中に飴を入れて持って帰ろうね~!」と最初に言ったためか、途中でほかごとをすることもなく、また、他の子がカッターで切り込みを入れるのを手伝ってあげるなどお互いに協力して、全員が完成に漕ぎ着けました。

絵の具を塗って、乾かして加筆して、モールや毛糸をつけたりして、という工程を1回で終わらせるのは、もっと凝りたい子には時間が足りなかったかもしれません。

おうちでさらにかわいくしたい、という子は今度材料を持っていってもらっていいですから・・・